| Главная страница | Авторский информационный ресурс врача-исследователя Воробьева К.П. |

|---|---|

| Публикации | |

| Эта статья была впервые опубликована: | Український медичний альманах.- 2005.-№2.- С.32-36

|

ВВЕДЕНИЕ

В предыдущ их публикаци ях данного цикла статей утверждается, что доказательная медицина (ДМ) в настоящее время является наиболее приемлемым инструментом для принятия клинических решений, а суть ДМ сводится к использованию в клинической пратике набора методов, которые по отношению к конкретному пациенту обеспечивают выбор и использование наиболее качественных результатов клинических исследований [1 ,2 ]. В свою очередь наукой об этом наборе методов является клиническая эпидемиология (КЭ). Единственное русскоязычное руководство по КЭ [ 3 ] системно представляет фундаментальные основы изучаемого предмета, но при этом неподготовленному врачу, исходя из материала руководства, непросто охватить предметное поле КЭ и те проекции новой фундаментальной науки, которые реализуются в клинике.

ЦЕЛЬЮ данного исследования явилось обозначение предметного поля КЭ и ее фундаментального значения для клинической медицины.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

В Украине, как и других странах постсоветского пространства сохранилось архаическое представление об эпидемиологии как о науке, которая занимается изучением эпидемического процесса и связана исключительно с изучением инфекционных заболеваний и метод ов борьбы с ними . Хотя еще в 1984г в энциклопедическом словаре медицинских терминов существовало второе определение эпидемиологии как метода изучения закономерностей распространения неинфекционных болезней среди населения, основанный на применении статистических показателей. В мире эпидемиологи я рассматривается как наука, которая изучает закономерности распространение и методы исследования любых болезней. Подробный анализ этого вопроса представлен В.В.Власовым в специальной публикации [ 4 ]. В более широком смысле главным предметом эпидемиологии является методология исследований [4 с.29]. В России уже издан первый учебник по эпидемиологии в современном понимании этого термина в соответствии с программой, рекомендованной Министерством здравоохранения Российской Федерации. Автор этого учебника заявляет, что: «Его содержание определяется тем, что эпидемиология является пропедевтической дисциплиной медицины и содержит основы понимания медицинской реальности, эффективности вмешательств и методов исследований в медицине» [6 с.9]. КЭ рассматривается как раздел общей эпидемиологии [5 с.87; 6 с.10]. Сайт международной сети КЭ (International Clinical Epidemiology Network – INCLEN, www.inclen.org/faculty/) представляет более восьмисот подразделений из различных разделов клинической медицины. Это свидетельствует о том, что КЭ – это мультидисциплинарная клиническая наука, которая имеет фундаментальное значение для медицинской практики.

Профессионалы в эпидемиологии определяют КЭ как «науку позволяющую осуществить прогнозирование для каждого конкретного пациента на основании изучения клинического течения болезни в аналогичных случаях с использованием строгих научных методов изучения групп больных для обеспечения точности прогноза» [ 3 с.12]. Более краткое и более емкое определение КЭ дает В.В.Власов, обозначая ее как «науку о методологии медицины» [ 4 с.27].

Прежде чем рассмотреть объект исследования скажем несколько слов о главном источнике информации . Первое русскоязычное издание книги по КЭ всемирно известных американских эпидемиологов Сюзанны и Роберта Флетчер в соавторстве с Эдуардом Вагнером является переводом третьего англоязычного издания «КЭ: основы». Авторы относят книгу к категории «введение в клиническую эпидемиологию» [ 3 с.7], что соответствует оригинальному названию и было бы логично так и назвать эту книгу на русском языке. Над переводом этой книги работала целая группа известных российских ученых, и это еще раз подчеркивает значимость и сложность проблем КЭ. Однако, русскоязычный вариант книги называется: «КЭ: основы доказательной медицины». Почему такие различия? Ответ на этот вопрос мы частично дали в предыдущей публикации, указывая на вольный перевод дословной англоязычной фразы «медицина основанная на доказательствах», как «доказательная медицина». Отсутствие термина «доказательная медицина» в оригинальном наименовании книги лишний раз свидетельствует, что этот неологизм претендует стать наименованием новой науки. Проблема заключается в том, что кроме этимологического происхождения слов существуеь их семантологическое наполнение, которое сущность объекта. Это отступление является напоминанием о том, что в процессе нашей интеграции в мировое сообщество мы опять можем свернуть на так называемый «свой путь». Печальные последствия таких зигзагов всем нам уже известны.

ПРЕДМЕТНОЕ ПОЛЕ КЭ

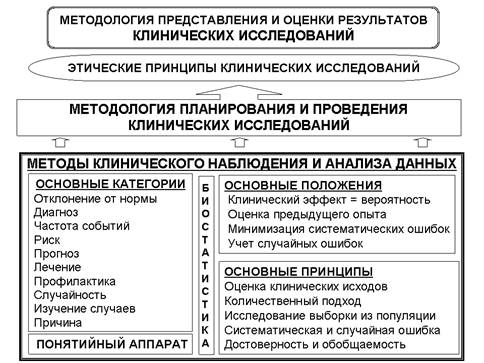

Вышеуказанное издание является в полной мере академическим и, безусловно, лучшим для русскоговорящего врача. На основе анализа информации из этого источника мы рассмотрим предметное поля современной КЭ. Главной целью КЭ является внедрение методов клинического наблюдения и анализа данных, обеспечивающие принятие верных решений [4, с.15]. В каждом случае выбирается определенный метод наблюдения и анализа данных, но во всех случаях он подчиняется единой методологии. Эта методология имеет свою структуру и функциональные взаимосвязи между элементами структуры (рис.1).

|

Рис. 1. Предметное поле и основные задачи КЭ. |

|

Прежде чем рассмотреть основные клинические вопросы КЭ, обозначим элементы предметного поля этой науки.

Главный признак фундаментальной науки заключается в наличии специфического понятийного аппарата , который включает определение терминов и их выражение цифровом и знаковом виде. В настоящее время для определения клинических терминов КЭ предлагает развитый понятийный аппарат (http://sibcem.ssmu.ru/) . Большинство клинически важных понятий КЭ выражены в категори ях вероятности, которые вычисляются общими и специальными методами статистики.

Биостатистика или биометрика является наиболее наукоемким методом КЭ. В настоящее время в научном сообществе возрастает понимание необходимости улучшения качества статистических исследований, о чем подробно пишет В.П.Леонов в целой серии журнальных и электронных публикаций на сайте «Биометрика» ( www.biometrica.tomsk.ru ). Статистическими инструментами КЭ является ряд специфических расчетных методов, которые основаны на построении четырехпольной таблицы, вычислении показателей рисков и характеристической кривой диагностических тестов и др., которые в совокупности с классическими статистическими методами составляют предмет биостатистики. Значение статистики для новой методологии клинической медицины подчеркивается тем, что многие университетские центры эпидемиологии именуются как кафедры « КЭ и биостатистики » . Несмотря на наукоёмкость биостатистики проблема качественного цифрового анализа биомедицинской информации, скорее всего, будет разрешена в ближайшее десятилетие. Для этого медицинскому сообществу необходимо создать в каждом университете лаборатории биостатистики, обеспечить качественное рецензирование научных публикаций и доступ к первичному материалу исследования а также создать систему научного аудита. Если наше общество примет междунаородные этические принципы, тогда существующие темпы развитие информационных технологий в сочетании с возрастающей активностью научных сообществ в ближайшее десятилетие просто вытесн я т некачественную статистику из науки.

Основные положения КЭ. Ожидаемый клинический эффект в КЭ выражается через понятие вероятность , которая в наиболее простом виде выражается числом в диапазоне от 0 до 1. Такой способ является альтернативой словесным утверждениям «часто», «иногда» «редко», которые имеют высокий уровень неопределенности. Оценка вероятности изучаемого клинического эффекта в КЭ выполняется на основе предыдущего опыта исследований по определенным правилам в типовых клинических ситуациях, которые аналогичны состоянию конкретного пациента. Главное правило проведения исследований в КЭ требуют минимизации систематических ошибок и учета случайных ошибок .

Основные принципы КЭ

Основной принцип заключается в том, что предметом оценки в КЭ является определенный клинический исход , а не биологические явления, такие как результаты лабораторных и функциональных методов исследования. В общем случае под клиническими исходами подразумевается альтернативы понятиям жизнь и здоровье, которые формулируются как: смерть, заболевание, дискомфорт, инвалидизация, неудовлетворенность. Формулировка вероятности ожидаемого клинического эффекта в КЭ обеспечивается количественным подходом при изучении клинических явлений. Следующий принцип КЭ заключается в том, что каждая исследуемая группа рассматривается как выборка из популяции с определенными социо-биологическими особенностями. Большая часть КЭ посвящается учению о том, как избежать или минимизировать систематические ошибки путем качественного планирования и организации клинических исследований, и как правильно учесть случайную ошибку при помощи адекватных статистических методов обработки результатов исследований. Исходя из принципа выборка-популяция, каждое исследование в КЭ имеет характеристики достоверности , которая отражает справедливость полученных результатов по отношению к выборке и обобщаемости , которая определяет в какой мере результаты данного исследования применимы к другим группам.

Клинические вопросы КЭ

Выявление отклонения от нормы является фундаментальной задачей клинической практики, поэтому КЭ предлагает развитую классификацию типов клинических данных, их характеристики по отношению к генеральной выборке (достоверность и воспроизводимость), виды и причины вариаций показателей в выборках, свойства распределения биологических данных, и, наконец, критерии отклонения от нормы. Знание этих базисных категорий позволяют правильно оценить репрезентативность клинических данных, выбрать адекватные статистические инструменты для их анализа.

Одной из важнейших клинических задач является определение наличия заболевания . Понятие диагноз в КЭ базируется, прежде всего, на определенных диагностических тестах, которые и являются предметом изучения. Типовая ситуация при изучении диагностических тестов заключается в сопоставлении референтных методов диагностики (золотой стандарт диагностики) и нового диагностического метода. Методология КЭ предлагает способы определения различных числовых характеристик изучаемого диагностического теста (чувствительность, специфичность и др.) и путем построения так называемой характеристической кривой позволяет выбрать оптимальные точки разделения значений диагностического теста для выбора использования теста в скрининговых обследованиях или иных типах диагностики. Методика вычисления характеристик прогностической ценности тестов позволяет определить вероятность наличия заболевания при условии известного результата. В исследованиях, которые посвящены изучению методов диагности, также определяются условия необходимости использования нескольких диагностических тестов.

Изучение категории частота событий переводит в числовое выражение распространенность заболеваемости в определенной популяции, знакомит исследователя с основами когортных исследований, позволяет понять различия между общей популяцией и выборкой.

Вероятность какого либо неблагоприятного клинического события в КЭ обозначается понятием риск . КЭ предлагает методологию оценки уровней риска, которая включает описание категории факторов риска. Показатели риска применяются, прежде всего, для прогнозирования тех или иных исходов заболеваний.

Предсказание будущего течения заболевания в КЭ обозначается как прогноз . Данное понятие в КЭ рассматривается, прежде всего, с позиций так называемых прогностических исследований. Методология клинического прогнозирования предусматривает определение новых понятий, выделение ряда показателей, которые используются для описания прогноза и их интерпретация, использование специальных методов прогнозирования (анализ дожития), выделение факторов систематических ошибок при прогностических исследованиях. Последний фактор является одним из базисных в КЭ. Для его минимизации при прогностических исследованиях используются специальные методические приёмы (рандомизация, стратификация, стандартизация и др.).

Говоря о лечении, КЭ обращается к оценке эффективности изучаемого лечебного средства. Методология оценки эффективности лечения рассматривает базовые типы дизайнов таких исследований, предлагает принципы формирования выборок в изучаемых группах, описывает суть применения метода плацебо и слепого метода, сопоставляет преимущества и недостатки различных методических подходов для разных типовых клинических ситуаций.

Методы профилактики в КЭ классифицированы по уровням и типам. На основе изучения предыдущего мирового опыта КЭ раскрывает миф о преувеличении роли первичной и вторичной профилактики. В этом разделе основное внимание смещается к скрининговым методам обследования как мерам профилактики. Оцениваются применимость, экономическая обоснованность, безопасность и приемлемость скрининговых методов для решения различных клинических задач. С этих позиций рассматриваются вред и польза профилактики и даются системные рекомендации.

Случайность , как предмет изучения КЭ, по своей сути, является вводным курсом в биостатистику. В этом курсе определяется понятие случайной ошибки, рассматриваются типы этих ошибок, разъясняются фундаментальные понятия значимость и вероятность, показываются различия между клинической и статистической значимостью, разъясняются принципы точечной оценки и доверительных интервалов величины изучаемых эффектов, показывается проблема множественных сравнений, даются общие сведения о корреляции и статистическом моделировании.

Профессиональные эпидемиологи утверждают, что «Качественные наблюдения не являются предметом КЭ» [ 3 с.17]. С другой стороны практикующий врач эпидемиолог-непрофессионал Триша Гринхальх, в отдельной главе своей всемирно известной книги, наоборот показывает и обосновывает перспективность качественных исследований: хорошее качественное исследование действительно может прояснить суть происходящего, а не отражать лишь то, что лежит на поверхности [ 7 с.193]. Такой метод КЭ, как изучение случаев можно , в определенной мере , отнести к качественным исследованиям, задача которых заключается в генерации новых клинических гипотез. Чем меньше группа изучаемых случаев – тем ближе исследование к качественному. КЭ классифицирует методы изучения случаев от описания отдельного клинического наблюдения, до описания серий случаев. Для каждого из таких дизайнов предлагаются основные принципы исследований, их применимость для изучения различных клинических задач, правила формирования изучаемых групп.

Понятие причины , как и многие другие в КЭ отличается от привычного для клинициста. Анализ категории причина в КЭ проводится в сопоставлении с другими причинами, во временном соотношении причины и следствия, при взаимодействии различных причин. Особое место уделяется принципам изучения причин, выбору соответствующего дизайна исследования и взвешиванию изучаемого доказательства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНЫХ ПРИНЦИПОВ КЭ

Применительно к медицинской практике можно выделить два основных прикладных аспекта КЭ. Первый связан с организацией и проведением клинических исследований, второй – с их оценкой. Вышеперечисленные методы клинического наблюдения и анализа данных являются методологической основой планирования КИ. Эта методология, в зависимости от поставленной задачи, подразумевает выбор определенного типа клинического исследования, определение объема исследуемой выборки и группы контроля, формулировку критериев включения и исключения из исследования, использование специальных методов минимизации систематических ошибок и другие элементы планирования клинического исследования [ 8 ]. Если исследование является контролируемым, тогда необходимо получить разрешение независимого этического комитета на проведение такого исследования. Этические принципы клинических исследований [ 9 ] основаны на Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации. Соблюдение этих принципов может существенно повлиять на выбор дизайна клинического исследования. Для реализации этических принципов протокол клинического исследования должен быть рассмотрен независимым этическим комитетом, деятельность которого регламентирована международными и национальными рекомендациями [ 10 ].

Завершающими этапом клинического исследования является публикация полученных результатов. КЭ в последние десятилетия оказала существенное влияние на формат представления научной медицинской публикации по результатам клинических исследований. Международное соглашение Ванкуверской группы редакторов биомедицинских журналов ( http://www.icmje.org/ ) предлагает новый формат представления результатов КИ, основная сущность которого заключается в тщательном описании методов исследования, методов статистической обработки результатов КИ, декларации конфликта интересов, вклада авторов в научный результат и возможности запроса у автора первичной биомедицинской информации по результатам исследования [ 11 ].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если чтение предыдущего раздела этой публикации вызывает тоску, а содержание самой публикации ускользает от внимания читателя, то это лишний раз указывает, что Вы столкнулись с новым знанием. Медицина давно претендует на звание науки. КЭ по своей структуре приближается к математике и логике. В этой науке четко определяются правила действий над основныеми объектами, что позволяет вычислить результат и дать ему оценку.

В нашей модели медицины врач воспитывался на примерах и на изучении закономерностей неопредленоой вероятности, Врачи всегда сторонились математики. Об этом в свое время писал Н.Бейли, руководитель математического отдела Всемирной организации здравоохранения : "Те же, кто решает изучать биологию и медицину, иногда делают это отчасти потому, что их меньше интересует математика или они менее способны к ней" [12]. Медики всегда были менее способны выразить числом свои мысли, прикрываясь различными аргументами. Во времена Лапласа к этому относились терпимо [13], но теперь, когда четко обозначены универсальные методологические принципы науки, а развивающиеся информационные технологии вскрыли несостоятельность прежних моделей здравоохранения, медицине ничего не остается делать как принять новые модели. Сущность такой модели лучше всего выражена при помощи КЭ.

В данной публикации обозначена упрощенная структура новой клинической и одновременно фундаментальной науки, которая давно в развитых странах стала предметом общего образования врача. В заключение рассмотрим состояние КЭ в нашей стране. Для этого мы используем несколько наиболее авторитетных и убедительных, на наш взгляд, цитат.

Эпидемиологи декларируют, что: «Клиническую эпидемиологию следует рассматривать как одну из фундаментальных наук, на которой зиждется здание современной медицины» [3 с.14], а в заключительной части своего руководства они указывают, что КЭ является методологической основой ДМ [3 с.306]. То есть взаимоотношение между КЭ и ДМ рассматривается как общее и частное. Говоря о моде на ДМ ведущий эпидемиолог России В.В.Власов в газетной публикации говорит: «Новые адепты доказательной медицины стали создавать «структуры» и называть доказательную медицину «наукой», а также называть «доказательной медициной» все, что хочется продать » [ 14 ]. Эта фраза еще раз напоминает нам, что ДМ и КЭ не эквивалент, это разные но взаимосвязанные категории. Эта взаимосвязь проявляется в том, что ДМ является практическим приложением КЭ.

Нынешний министр здравоохранения Украины и его заместитель констатируют, что: «Стандартизація. Доказова медицина... Вона ніколи у нас не застосовувалася і практично не застосовується дотепер. Не використовуються оціночні прямі показники» [1 5 с.15]. В этой же книге, которая посвящена интеграции высшего медицинского образования в европейское пространство указывается на существование КЭ как науки [1 5 с.14], но, тем не менее, в проекте изменения наименований изучаемых медицинских дисциплин эпидемиология попала в один ряд с инфекционными заболеваниями на пятом году обучения студента [1 5 с.172, с.178]. Эти факты обозначают будущий конфликт, который заключается в том, что без систематизированного изучения КЭ тема ДМ так и будет оставаться объектом различных манипуляций.

Очевидной причиной указанного конфликта является отсутствие в нашей стране, как таковых, специалистов по КЭ и соответствующих кафедр. В наиболее полной мере эта образовательная проблема освещена В.В.Власовым (2001), который заявляет об отсутствии кафедр КЭ в России в современном понимании этого термина: «эпидемиологии в России еще предстоит трансформироваться из ее нынешнего архаического состояния в ту динамическую науку, которую сегодня называют наукой искусства медицины. Такое честное и печальное признание является непременным условием для действительного прогресса» [ 4 с.30] и "в России нет ни одной школы эпидемиологии в современном смысле слова, ни одной кафедры эпидемиологии и биостатистики, какие имеются на Западе в каждом университете, имеющем медицинский факультет" [4, с.29]. Издание в России учебника по эпидемиологии и более широкое обсуждение проблем ДМ в сравнении с Украиной свидетельствует об отставании нашей страны в данном вопросе.

Таким образом, в Украине существует почва для внедрения принципов ДМ в клиническую практику, однако всем апологетам этой новой методологии следует, в первую очередь, освоить КЭ. Без знания этой науки в среде медицинской общественности манипуляции термином ДМ могут привести к возникновению уродливых моделей в клинической практике и медицинской науке. Срочная реализация систематизированного обучения предмету КЭ в университетах страны является основным условием разумного вхождения ДМ в нашу жизнь.

ЛИТЕРАТУРА

- Воробьев К.П. Доказательная медицина – новая методология медицинской практики. Часть I. Мотивации врача и исследователя при изучении доказательной медицины. // Український медичний альманах.- 2004.-№ 5.- С.41-45.

- Воробьев К.П. Доказательная медицина – новая методология медицинской практики. Часть I I . Сущность доказательной медицины. // Український медичний алдьманах.-2005.-№6.-с.142-146.

- Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология: основы доказательной мещицины, М.: МедиаСфера, 1998.- 350с.

- Власов В.В. Эпидемиология в современной России. // Международный журнал медицинской практики.- 2001.- №2.- с.27-31.

- Власов В.В. Введение в доказательную медицину М.: МедиаСфера, 2001.- 392 с.

- Власов В.В. Эпидемиология ГЭОТАР-МЕД, 2004.- 464с.

- Гринхальх Т. Основы доказательной медицины.- М., Издательский дом "ГЭОТАР-МЕД", 2004. 240 с.

- Мальцев В.И. Ефимцева Т.К., Белоусов Д.Ю. Методология проведения клинических исследований // Український медичний часопис.- 2001.- № 4.- С.50-58.

- Мальцев В.И. Ефимцева Т.К., Белоусов Д.Ю. Этические принципы проведения клинических исследований. // Український медичний часопис.- 2001.- № 4.- С.66-80.

- Мальцев В.И. Ефимцева Т.К. Независимые этические комитеты: регламент работы и задачи. // Український медичний часопис.- 2000.- №2.- С.48-51.

- International committee of medical journal editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. Ann Intern Med 1997 126.- P.36-47.

- Бейли Н. (1970) Математика в биологии и медицине. М.: Мир, 326с.

- Леонов В.П. (1999) Применение статистики в статьях и диссертациях по медицине и биологии. Часть 2. История биометрики и ее применения в России. Международный журнал медицинской практики, №4, 7-19.

- Власов В.В. Мимикрия / Медицинский вестник.- 2000.- №13.- С.14.

- Підаєв А.В., Передерій В.Г. Болонський процес в Європі Київ, 2004.- 188с.