| Главная страница | Авторский информационный ресурс врача-исследователя Воробьева К.П. |

|---|---|

| Публикации | |

| Эта статья была впервые опубликована: | Український медичний альманах.- 2005.-№3.- С.35-39

|

В последние годы доказательная медицина (ДМ) стала одной из наиболее популярных тем при обсуждении, как моделей здравоохранения, так и стратегических принципов клинической практики. В медицинском обществе Украины безоговорочно принят тезис, о том, что ДМ требует скорейшего освоения. Об этом свидетельствует материалы и резолюция первой украинской конференции-семирана по ДМ (г. Тернополь, 13-14.05.2005). В течение последнего года в Украине также появился целый ряд новых публикаций по проблеме ДМ [1-4], инициативные группы начали преподавание основ ДМ в медицинских университетах Днепропетровска, Тернополя, Киева. При этом необходимо напомнить о том, что в развитых странах уже давно существует традиция преподавания эпидемиологии неинфекционных заболеваний и практикуются технологии ДМ. В то же время исследование М.П.Скакун показало, что попытки внедрения основ ДМ в процесс обучения продемонстрировало «повну необізнанність викдладачів з принципами (засадами) цього сучасного напрямку медичної науки і клінічної практики» [5, c.53]. К чему могут привести сочетание незнания проблемы с декларациями о необходимости ее скорейшего решения?

Наше общество находится под глубокими вековыми влияниями русской культуры. Великий русский философ Н.А.Бердяев так писал о своем народе: «Русские не скептики, они догматики, у них все приобретает религиозный характер, они плохо понимают относительное» [6, с.35], а также: «Очень важно отметить, что русское мышление имеет склонность к тоталитарным учениям и тоталитарным миросозерцаниям» [6, с.39]. Примерно тоже говорят современные русские философы. При сопоставлении русских и украинских национальных особенностей, показывая более высокую близость украинской нации к традициям Европы, главный научный сотрудник Института социологии РАН, специалист по национальной психологии проф. Яковенко И.Г. акцентирует внимание на том, что: «Модель мира задается языком» [7]. В контексте изучаемой проблемы перевод фразы «медицина, основанная на доказательствах» как «ДМ» является тем примером, когда язык изменяет истинное понимание сущности проблемы. Исходя из этих посылок основное понятие медицины основанной на доказательствах, которое выражается категорией «вероятность» в русскоязычном информационном пространстве трактуется как бинарная категория «хорошо-плохо»

Возведение всякой идеи в абсолют, уход от градаций относительности и категорий и, как следствие, революционный дух характерен и для наших сограждан. Желание в кратчайшие сроки перейти к модели медицины, которая основана на технологиях ДМ, на фоне фактического отсутствия знаний в области современной эпидемиологии напоминает попытку произвести революцию в медицине. Революции, как нам известно, сопровождаются разрушением всего старого. Поэтому возникает высокая вероятность, что декларации о необходимости осваивать ДМ останутся нереализованными, а проверенные временем врачебные подходы могут быть просто утеряны.

При ознакомлении с обзорными публикациями по теме ДМ в русско-украинском информационном поле, иногда создается впечатление, что авторы предлагают просто перейти к другой медицине, в практике которой стандартный протокол лечения заменит все ранее известные клинические принципы, исходя из которых, врач раньше строил программу оказания помощи пациенту. Очень часто принципы ДМ противопоставляются таким категориям, как опыт лечения, интуиция, знание патогенеза заболеваний и так называемое «клиническое мышление».

В предыдущих трех публикациях данной серии обозначены возможные мотивационные посылки к изучению ДМ для врача и исследователя [8], обозначены ее предметное поле [9] и методологические основы [10]. Активное изучение медицинским сообществом принципов ДМ ставит для врача главный вопрос: какое место займут эти новые медицинские технологии в его будущей практике.

Целью данной публикации является построение непротиворечивой модели клинической практики, в которой принципы ДМ будут находиться в определенном взаимоотношении с другими традиционными клиническими подходами.

Терминология

Стандарт – в контексте данной публикации это единая типовая форма организации и осуществления чего-либо. Например, стандарт лечения, стандарт создания какого либо документа. Главная характеристика стандарта заключатся в обязательном его выполнении всеми участниками процесса.

Рекомендации по определению Института медицины США – это систематически разработанные положения, созданные для того, чтобы помочь врачу и пациенту в принятии решений относительно врачебной тактики при различны клинических ситуациях.

Протокол ведения больного – нормативный документ системы стандартизации в здравоохранении, определяющий требования к выполнению медицинской помощи больному при определенном заболевании, с определенным синдромом или при определенной клинической ситуации [11].

Типовая клиническая ситуация – это абстрактная модель определенной болезни с описанием соответствующего синдромокомплекса, который наиболее часто встречается при данном заболевании.

Определенная клиническая ситуация характеризуется уникальными структурно-функциональными патологическими изменениями и филогенетическими особенностями организма, с учетом условий течения, стадии и тяжести заболевания в каждом конкретном случае.

Декларации Украины и реальные модели клинической практики в развитых странах

Главная декларация международного кодекса медицинской этики говорит о том, что: «Врач должен всегда поддерживать наивысшие профессиональные стандарты». В 1992 году молодое украинское государство декларировало «Основы законодательства Украины о здравоохранении» (далее Основы). Статья 4 этого закона определяет принципы нашего здравоохранения, в частности «ориентацию на современные стандарты здоровья и оказания медицинской помощи, объединение отечественных традиций и достижений с мировым опытом в области охраны здравоохранения». По своей сути этот пункт соответствует цели данной публикации, то есть мы пытаемся разработать модель клинической практики, которая ранее обозначена государственными декларациями об объединения технологий ДМ и традиционных клинических подходов.

Необходимость использования определенных протоколов профилактики, диагностики и лечения, которые разрешены Минздравом Украины указана в ст. 44. В этой же статье говорится, что «в интересах лечения больного и по его согласию могут использоваться новые, научно-обоснованные, но еще не допущенные к общему использованию методы диагностики, профилактики, лечения и лекарственные препараты». А ст.42. дополняет этот пункт возможностью применения «рискованных методов диагностики профилактики или лечения, если они отвечают современным научно-обосновнным требованиям, направлены на предотвращения реальной угрозы жизни и здоровью пациентов, используются по согласованию информированного пациента об их возможных вредных последствиях, то есть эта статья позволяет врачу, в интересах пациента, отступать от стандартных протоколов лечения.

В развитых странах в последнее десятилетия особое внимание уделяется внедрению принципов ДМ в модель клинической практики. В октябре 2004г. Британский медицинский журнал выпустил тематический том (№329), который был посвящен итогам десятилетней реализации технологий ДМ. Редакторский анализ публикаций этого журнала не позволяет заявить, что здравоохранение развитых стран уже перешло к технологиям ДМ. Приведем некоторые ссылки.

Прежде всего, показаны сложности внедрения принципов ДМ. Немецкий специалист в области клинических исследований Bastian H, будучи последовательным энтузиастом ДМ показала, что иногда результаты клинических испытаний слишком поспешно внедряются в практику, что может сопровождаться даже нанесением вреда пациентам [12]. Глава австралийской группы лечения рака груди Lockwood S, показывает доминирующее влияние предпочтений пациента на выбор клинического решения, даже если пациент полностью информирован о результатах современных исследований [13]. В работе Hurwitz B при обсуждении веса аргументов ДМ в судебных медицинских разбирательствах высказывается мысль о том, что искусство врачевания не может быть полностью заменено знаниями ДМ [14]. Уже в следующем номере вышеуказанного журнала технический редактор интернет-сайта по ДМ ( http://bmj.bmjjournals.com ) в специальном анализе электронных конференций показывает, что ДМ не является установившейся практикой, имеет множество проблем [15].

Описание реальных моделей выбора клинического решения представлено в этнографическом исследовании Gabbay J и May A [16]. Этот выбор определяется множеством факторов: результатами обсуждения клинических случаев с коллегами при личных контактах, мнениями экспертов и учителей, существующими инструкциями, опытом в аналогичных ситуациях и результаты общения с представителями фармакологических фирм. На выбор лечебных подходов влияет мнение пациента, и даже слухи.

Эпидемиолог Hunink M et al . предлагает взвешенный подход при внедрении принципов ДМ, что совершенно непривычно для специалиста, который, наоборот, должен бы всячески продвигать эти принципы, что является типичным проявлением европейской толерантности [17]. В частности в публикации говорится о том, что: «Мы должны иметь в виду, что EBM отражает специфическое восприятие того, как должны исполняться медицинские решения…Сосредоточение большого внимания на рациональных и количественных аспектах клинических проблем — свойственная для EBM опасность и может иметь отрицательное влияние на взаимоотношения врач-пациент... Доказательств недостаточно: мы должны общаться с нашими пациентами, выслушивать их жалобы, выявлять их значение, быть вовлеченным, действительно заботится о них».

О недостатке знаний у врачей в области ДМ говорится в двух публикациях [15, 18] и в письме Roy PK на сайте BMJ (13.01.05). В исследовании Coomarasamy A и Khan KS показаны преимущества систематизированного обучения на клинических базах перед самостоятельным изучением ДМ [18]. В данном параграфе напомним, что необходимость систематизированного обучения основам ДМ в Украине - это один из главных тезисов данного цикла публикаций.

Обобщая этот материал можно констатировать толерантность европейцев, которая проявляется в балансе защиты и критики ДМ. Даже в странах с высоким уровнем экономического развития, традициями обучения эпидемиологии неинфекционных заболеваний и разработки национальных протоколов лечения на основе принципов ДМ существует различия между декларациями и реальной клинической практикой. Эти различия обусловлены как молодостью ДМ и несовершенством определенных исследований, так и потенциальными возможностями новой методологии клинической практики. Необходимо заметить, что в Германии, как стране с наиболее развитой системой медицинских стандартов, немецкий съезд врачей (2002г.) декларировал путь на снижение роли обязательных медицинских протоколов при оказании медицинской помощи [19]. Аргументом для такого решения является нехватка средств на поддержание формулярной системы (и это в Германии, а не в Украине!). Существующие протоколы не успевают за медицинской информацией и ограничивают врачей в учете множества факторов каждой клинической ситуации.

Проведенный анализ показывает, что реальное состояние современной медицинской практики в развитых странах требует дальнейшей работы над созданием модели клинической практики, в которой принципы ДМ будут гармонично сочетаться с традиционными клиническими подходами.

Модель клинической практики с использованием технологий ДМ

Совместить противоречивые подходы в единой системе – это наиболее сложная задача. С другой стороны реальные биологические и общественные системы всегда представляют собой результат баланса, как минимум, двух противоположных начал. Это очевидно и без примеров. Отсюда следует, что принципы ДМ, которые предлагаются, как альтернатива прежним клиническим подходам могут обеспечить необходимый баланс в модели клинической практики.

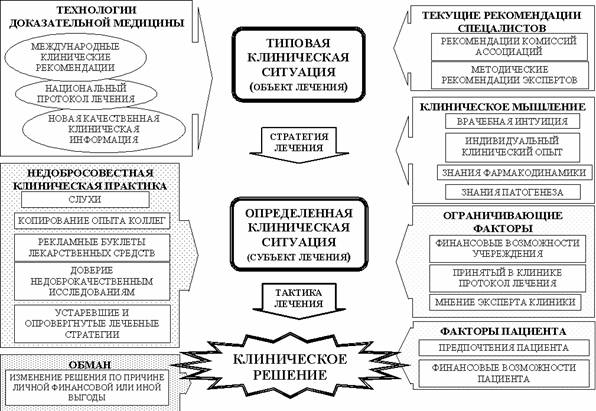

Для построения модели необходимо обозначить ее структуру, т.е. составные части и функциональные взаимоотношения между ними. Структура модели современной клинической практики может быть представлена следующим образом (рис.1).

Рис.1 Структура модели современной клинической практики. |

В модели как один из компонентов обозначены технологии ДМ, которые, по сути, также описываются моделью. Напомним материал второй публикации данного цикла статей [9], в которой указано, что национальный протокол терапии определяет стратегические принципы лечения, а навыки поиска новой качественной клинической информации позволяют врачу, как изменить эти принципы, так и учесть особенности определенной клинической ситуации, то есть выработать тактику лечения конкретного пациента.

Остальные структурные составляющие модели являются традиционными факторами, которые реально, в той или иной мере, влияют на принятие клинического решения. Справа определены факторы, которые до возникновения эры ДМ являлись главными в прежней модели клинической практики. Слева в закрашенных блоках обозначены «антипринципы» клинической практики, которые исходят, прежде всего, из международных этических деклараций и выражены такими категориями, как «некомпетентность» и «обман». Эти антипринципы всегда присутствуют в той или иной мере в реальной жизни, и поэтому должны оставаться объектом внимания в аналогичных исследованиях.

Определение функциональных взаимосвязей между структурными компонентами модели является наиболее сложной и актуальной задачей. Здесь важнее всего показать, как классические принципы и условия принятия клинического решения взаимоотносятся с технологиями ДМ. Основным принципом данной модели принятия клинического решения должен быть приоритет технологий ДМ, т.е. в идеальном случае все иные факторы модулируют решения принятое на основе использования принципов ДМ.

Рекомендации комиссий профессиональных ассоциаций является наиболее ценным источником информации, так как предлагают адаптированные к национальным условиям решения, которые динамичны в сравнении с национальными протоколами лечения. В случае если врач не согласен с этими рекомендациями, то целесообразно все же им следовать, до тех пор, пока этот врач не вынесет на суд ассоциации свои предложения по изменению рекомендаций. Это более целесообразно, чем проявлять нигилизм по отношению к уже имеющимся рекомендациям. Любая рекомендация хороша уже тем, что является объектом для совершенствования, а такое совершенствование возможно только после оценки эффективности рекомендаций. А это, в свою очередь, возможно только после определенного периода клинической практики в соответствии с данной рекомендацией.

В случае отсутствия рекомендаций профессиональных ассоциаций методические рекомендации экспертов, которые прошли рецензирование и рассмотрены определенным ученым советом, являются также ценным источником информации. Такой эксперт или группа экспертов обобщают и анализирует информацию и этим облегчает задачу лечащего врача. Однако при изучении таких рекомендаций следует использовать принципы чтения медицинской литературы с позиций ДМ. Доверие к методическим рекомендациям должно снижаться, если эксперт представляет неубедительные доказательства, или вообще не использует принципы ДМ.

Клиническое мышление врача может показаться достаточно абстрактной категорией. Описания этого понятия известным современным философом от медицины Wulff HR основываются на общественных категориях: знаниях, этике и человеческих взаимоотношениях [20]. Рассуждения на эту тему в Медицинской газете проф.Л.Лихтермана (№41, 2000) и проф.Р.Артамонова (№52, 2000) приближают нас к пониманию этой категории. Мы считаем, что клиническое мышление – это исключительно личностная категория, которая включает знания, опыт и интуицию индивидуума. При всей важности первых двух категорий интуиция является более значимым компонентом, так как оперирует с целостными объектами, а не пытается вывести закономерности, через описание отдельных сторон объекта. Индивидуальный опыт является в определенной степени источником интуиции, но его верификация определяется психологическими особенностями врача, такими как уверенность в себе и степень экстраверсии. Знания фармакодинамики и патогенеза заболевания являются шаткими источниками информации, так как по определению всегда являются отражением неполного знания. Эти компоненты целесообразно включить для обоснования своей интуиции. Знания теории также должны использоваться врачом как средство проверки клинических решений, которые предлагают клинические рекомендации. Задача процесса клинического мышления в определенной клинической ситуации состоит в том, чтобы убедиться в непротиворечивости рекомендаций (общественная категория знаний) тому образу, который формируется у врача в процессе клинического мышления (личностная категория знаний).

Финансовые возможности медицинского учреждения и пациента могут в нашей стране существенно повлиять на принятие клинического решения. Ст. 49 Конституции Украины неоднозначно определяет источники финансирования здравоохранения. В ст. 19 Основ выделяется «гарантированный уровень медико-санитарной помощи». В свою очередь ст. 35 Основ характеризуя виды лечебно-профилактической помощи выделяет «гарантированную доступную социально принятую первичную медико-санитарную помощь», к которой относятся консультация врача, простая диагностика, лечение основных распространенных заболеваний, отравлений, травм, профилактические мероприятия, направление на более высокие уровни медицинской помощи. При этом не декларируются гарантии бесплатной специализированной (вторичной) и высокоспециализированной (третичной) лечебно-профилактической помощи. Ст. 37 Основ говорит об оказании бесплатной помощи при экстремальных ситуациях, которые перечисляется, то есть, как бы подразумевается, что остальная помощь должна быть платной. Таким образом, может возникнуть целый ряд ситуаций, когда невозможно будет оказать медицинскую помощь в соответствии с клиническими рекомендациями из-за финансовых ограничений государства и гражданина.

При финансовых ограничениях возрастает роль и ответственность врача, так как в нашей стране пока не приняты многоуровневые протоколы лечения, которые бы позволили с учетом фармакоэкономического анализа предложить расширяющиеся объемы медицинской помощи, от самого необходимого, до полного протокола. В данной ситуации врач обязан выполнять такой анализ в каждом случае. Горе тому пациенту, лечащий врач которого находится «на проценте» от проданных медикаментов в определенной аптеке. Очень часто в этих случаях врач становится заложником несовершенства общественного устройства, и, тем не менее, его можно отнести к категории «недобросовестный обманщик». Наш врач вынужден балансировать между этическими принципами и простым желанием прокормить свою семью и достойно существовать. Закон Украины «О государственном бюджете на 2003г» №380-IY приостановил действие пункта Ж, ст. 77 Основ, в котором давались определенные гарантии уровня жизни медработников. В том числе и поэтому большинство врачей, в той или иной степени, сотрудничают с аптеками и фармакологическими дилерами. Эта проблема требует самого тщательного внимания всего общества.

Качественный протокол оказания медицинской помощи может быть изменен в связи с существованием локального, принятого в данной клинике протокола. Такая ситуация не может быть признана нормальной и врач обязан прилагать все усилия для изменения некачественного локального протокола, но это лучше делать не у постели больного, а на заседании ассоциации специалистов. Мнение эксперта клиники также может изменить общепринятый протокол, но в этом случае лечащий врач вправе отстаивать свои позиции.

Еще одним немаловажным фактором являются предпочтения пациента, которые в значительной степени определяются уровнем его культуры и образования. Малообразованные люди склонны доверять врачу и принимать патерналистскую модель взаимоотношений. Неполные знания, склонность копировать поведение других, низкая общая культура и недоверие врачам (для которого есть основания) формирует предпочтения пациента, в результате которых он часто предлагает свои поправки к плану лечения. В каждом случае врач должен учитывать эти предпочтения, но при этом обязан давать полную информацию о той или иной программе лечения, что может обеспечить разумное сотрудничество врача и пациента.

Таким образом, технологии ДМ должны занимать ведущее место в процессе принятия клинического решения. Качественные клинические рекомендации становятся неким образцом лечения соответствующего заболевания. Отступления от этого образца являются скорее закономерностью, чем исключением. При этом функция остальных компонентов рассматриваемой модели направлена на учет индивидуальных особенностей течения заболевания и адаптацию к возможностям обеспечения лечения. Также необходимо помнить, что культурный и психически здоровый пациент не хочет быть участником запрограммированного процесса лечения, он желает участвовать в нем не только своими предпочтениями, но и поиском более оптимальных, применимых только для него клинических решений. Врачу следует не противопоставлять технологии ДМ классическим принципам клинической медицины, а осознать их роль и интегрировать в лечебный процесс. Это главный тезис данной публикации.

В заключение хочется привести одно удачное высказывание известного современного нетрадиционного писателя Леся Подеревянского, которое прозвучало в телевизионном интервью программы «Табу». Разговор шел о евроинтеграции Украины, на что писатель заметил, что «Все в моей стране не думают, что мы есть Европа, а думают, о том, что мы будем в Европе. Это абсолютно дебильная идея…мы всегда были в Европе». Эта фраза напоминает нам о том, что Украина самодостаточная страна, а каждому на своем месте просто следует взять ответственность на себя за то, что происходит вокруг. Разговоры о недостатке обеспечения медицины в Украине не являются главным препятствием для освоения новых принципов медицинской практики. Врачу для этого необходимы лишь осознание, что в основе его качеств как специалиста лежит уровень знаний, а для его получения необходима лишь определенная степень интеллектуального напряжения.

Литература

1. Лехан В.М., Вороненко Ю.В., Максименко О.П. та i н. Епідеміологічні методи вивчення неінфекціиних захворювань . Навчальний посібник.- Дніпропетровськ: «АРТ-ПРЕС» 2004 .- 184с.

2. Уваренко А.Р. Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації та галузевої інноваційної політики. Житомір: «Полісся».- 2005.- 188с.

3. Скакун М.П. Основи доказової медицини. Тернопіль: «Укрмедкнига», 2005.- 242с.

4. Скакун М.П. Доказова медицина: що, де і як викладати у медичних ВНЗ. // Медична освіта.-2005.- №1. с.4-9 .

5. Скакун М.П. Підготовка і ведення основ доказової медицини в навчальний процес медичних вищих закладів освіти. // Мат. конф.: «Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації та іноваційної політики» , 12-13 травня, Тернопіль: «Укрмедкнига», 2005.- с.53-55.

6. Бердяев Н.А. Русская идея . Харьков : "Фолио", 2002.- 614с.

7. Яковенко И.Г. Что русскому здорово, то украинцу смерть . / Зеркало недели .- 2004.- №40 .

8. Воробьев К.П. Доказательная медицина – новая методология медицинской практики. Часть I. Мотивации врача и исследователя при изучении доказательной медицины. // Український медичний альманах.- 2004.-№5.- С.41-45.

9. Воробьев К.П. Доказательная медицина – новая методология медицинской практики.Часть II. Сущность доказательной медицины. // Український медичний альманах.- 2004.- №6.- с. 142-146.

10. Воробьев К.П. Доказательная медицина – новая методология медицинской практики.Часть I I I. Сущность клинической эпидемиологии. // Український медичний альманах.- 2005.- №2.- С.32-36

11. Протоколы ведения больных. 91500.09.0001-1999 / Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.1999 г. N 303 .

12. Bastian H. Learning from evidence based mistakes // BMJ.- 2004.- v.329.- p.1053 -1055.

13. Lockwood S."Evidence of me" in evidence based medicine? // BMJ .- 2004 .- v.329 .- p.1033-1035.

14. Hurwitz B. How does evidence based guidance influence determinations of medical negligence? // BMJ.- 2004.- v.329.- p.1024-1028.

15. Twisselmann B. Evidence based medicine: does it make a difference? // BMJ.- 2005.- v.330.- p.94 .

16. Gabbay J., May A. Evidence based guidelines or collectively constructed "mindlines?" Ethnographic study of knowledge management in primary care // BMJ.- 2004.- v.329.- p.1013-1017.

17. Hunink M., Erasmus M.C. Rotterdam, Does evidence based medicine do more good than harm? // BMJ.- 2004.- v.329.- p.1051-1052.

18. Coomarasamy A., Khan K.S. What is the evidence that postgraduate teaching in evidence based medicine changes anything? A systematic review . // BMJ .- 2004.- v .329. - p. 1017 -1019.

19. Евланова В. Интеллектуальная собственность врача. Как ее по достоинству оценить? / Медицинская газета.- 2002.- № 57.

20. Вульф Х.Р. История развития клинического мышления // Международный журнал медицинской практики .- 2005.- №1.- С.12-20.