| Главная страница | Авторский информационный ресурс врача-исследователя Воробьева К.П. |

|---|---|

| Публикации | |

| Эта статья была впервые опубликована: | Мат. Всеросс. конф.: "Критические состояния в акушерстве и неонатологии", 13-17.06.04, г.Петрозаводск, с.390-399. |

В развитых странах вторая половина двадцатого века характеризовалась резким увеличением затрат на здравоохранение, в результате чего бюджеты здравоохранения перестали обеспечивать медицинские запросы. Развитие институтов страховой медицины позволило разработать принципы системы обратных связей, которые должны обеспечить оптимальное соотношение цена – качество медицинских услуг. Этот процесс до определенного времени не затрагивал страны постсоветского пространства, но теперь, когда эти страны декларировали интеграцию в мировой рынок, в бывших союзных республиках появляется реальная необходимость в экономической оптимизации здравоохранения.

Методологической основой рационального здравоохранения является клиническая эпидемиология (КЭ), предмет которой в развитых странах уже четверть столетия является обязательным учебным элементом в системе подготовки врача. Производным этого предмета является доказательная медицина (ДМ) – практика принятия клинических решений на основе результатов качественных клинических исследований. Специфический язык КЭ является алгеброй медицины, которая позволяет медицинскому сообществу разрабатывать оптимальные лечебные стратегии, а врачу – индивидуальные тактические подходы.

Только в последние годы в странах постсоветского пространства предмет КЭ стал объектом внимания врачей, но пока не вошел в должной мере в учебные программы подготовки врачей. Неполные знания предмета КЭ рождают уродливые медицинские стандарты и являются почвой для развития разного рода спекуляций. Вместо реальных доказательств эффективности какого либо лекарственного средства на общество обрушивается поток информационного кодирования, для которого совершенно отсутствуют защитные фильтры. Кроме обычной логики такими фильтрами могут быть только знания КЭ.

Целью данного сообщения является развитие у врача мотивационных побуждений в изучении КЭ путем анализа ситуации, с акцентуацией на проблемах интенсивной терапии.

Основные методологические составляющие ДМ

ДМ можно рассматривать как свод определенных правил и методических подходов, на основе которых осуществляется прогнозирование и принимаются клинические решения. Методология ДМ представлена КЭ - сравнительно молодой, активно развивающейся мультидисциплинарной фундаментальной наукой. В единственном русскоязычном руководстве главная цель КЭ определена как внедрение методов клинического наблюдения [1 с.15]. При этом отчетливо проводится мысль о том, что КЭ предназначена, в основном, для проверки определенных гипотез. Классическая научная методология, которая связана с мыслительным экспериментом, вынесена за рамки КЭ. Эти посылки позволяют рассматривать КЭ как методологию верификации знания – конечный этап в системе получения новых знаний [2]. Данный вопрос более подробно рассмотрен нами в двух публикациях [3, 4], основная цель которых заключается в уравновешивании роли научного исследования и клинического испытания в системе получения новых медицинских знаний, а главная идея заключается в том, что КЭ предназначена для проверки определенных гипотез, которые созданы в результате мыслительного эксперимента и обсервационных исследований. Такое разделение процесса получения нового знания на этапы уникально д ля медицины и несет целый ряд следствий, который мы покажем ниже.

При первом знакомстве КЭ воспринимается как высокого уровня абстракция, оторванная от клиники. Это ощущение связано с изобилием новых понятий, модельным представлением проблем клинической медицины и активным использованием математических инструментов. Все эти признаки как раз и характерны для фундаментальной науки. Несмотря на сложность общего восприятия КЭ излагается многими привычными терминами, но со строгими определениями, которые иногда не соответствуют сложившимся традициям. Сложное восприятие предмета КЭ, по нашему мнению, связано с мультидисциплинарностью составных ее частей и поэтому, разделив эту науку на составные части, проще будет понять ее предмет (рис.1).

|

Рис. 1. Наименования и предмет изучения основных разделов КЭ |

Примечание:

КИ – клиническое исследование;

РКИ – рандомизированное клиническое испытание.

Исходя из этой схемы, становится очевидной роль КЭ как теоретической базы научной и практической медицины. Наше общество только начало осознавать важность КЭ для рационального здравоохранения. Экономические трудности в странах постсоветского пространства являются самым важным мотивом для быстрейшего внедрения принципов ДМ. Однако для реализации этого необходимы некоторые предпосылки и побуждения каждого участника лечебного процесса, которые пока у нас отсутствуют. Реальная ситуация отличатся от желаемой.

Маркетинг лекарственных средств или забота о здоровье. Конфликт интересов

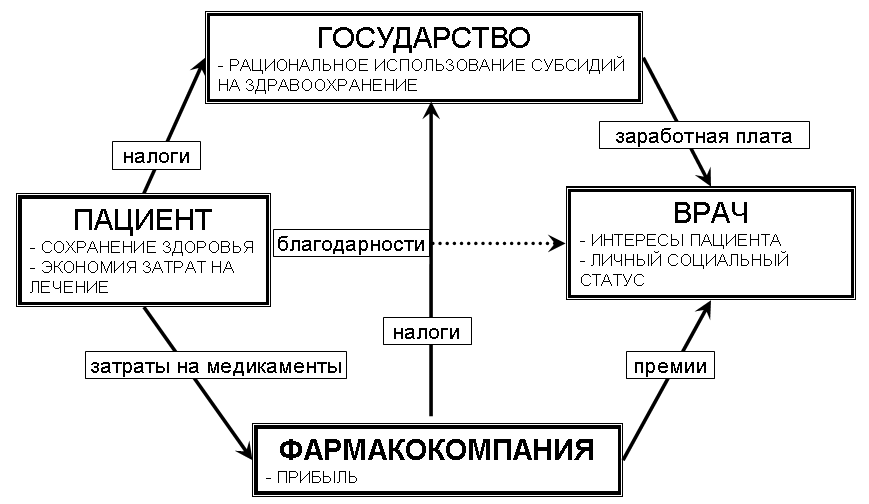

Говоря о побуждениях врача необходимо проанализировать мотивации других участников лечебного процесса. Такими участниками являются пациент, государство и производитель медицинских изделий, в частности, фармакологическая компания. Говоря о фармакологической компании, мы имеем ввиду любого производителя средств для медицины. В идеальной модели пациент платит государству соответствующие социальные отчисления, государство на эти средства создает систему здравоохранения, обеспечивает определенные гарантии здоровья и оплачивает лечебные средства. В идеальной модели врачу за его работу выплачивается только адекватная заработная плата, и врач имеет определенный выбор лекарственных и прочих средств. В этой модели фармакологическая компания обеспечивает себе прибыль за счет выполнения заказов медицины на то или иное лекарственное средство. Идеальная модель существенно отличается от реальной (рис.2).

|

Рис.2. Мотивации участников лечебного процесса и направление денежных потоков. Реальная модель. |

В реальной модели здравоохранение не обеспечивает запросы пациента. По замечанию В.В.Власова «Единственная стоpона, безусловно заинтеpесованная в высоком качестве помощи – стpахуемый, пациент [5, с.7]. Проблемы пациента обусловлены недостаточным финансировании здравоохранения (в модели – врача). Поэтому пациент кроме налогов платит за лечебные средства и пытается экономически заинтересовать участников лечебного процесса.

Марктеринг (от англ. market – рынок), как система управления деятельностью фирмы по разработке, производству и сбыту товаров на основе изучения рынка, главной целью имеет получение прибыли. Для увеличения прибыли фармакокомпаниями предпринимаются самые разнообразные попытки воздействовать на медицинское сообщество и пациентов. Имея устойчивую и единственную мотивацию (прибыль), специалисты фармакокомпаний являются в настоящее время наиболее подготовленной в вопросах КЭ частью общества. Это позволяет легко манипулировать мнением врача, который к тому же зачастую получает премии за продвижение интересов компании.

Фармакокомпании также активно работают с медицинскими ассоциациями. В настоящее время на конференциях часто приходится слушать одни и те же доклады о полезности того или иного лекарства, и что более прискорбно - эти доклады иногда делают представители элиты медицинских ассоциаций. Трудно их осуждать в это сложное время, у каждого свой порог этических принципов. Но с другой стороны, не секрет, что средства ассоциаций недостаточны для организации конференций. Поэтому остается рассчитывать на понимание аудитории.

Вся ответственность за назначение неадекватной лекарственной терапии ложится на врача. Необходимо определить, что является причинами, иногда, совершенно неправильных назначений: низкая квалификация врача, который довольствуется информацией рекламных буклетов и установившимися традициями или нарушение этических принципов в угоду собственному благополучию. В международном кодексе медицинской этики (Лондон -1949, Сидней -1968, Венеция -1983) декларировано: «врач должен быть честным во взаимоотношениях с пациентами и коллегами и бороться с теми из своих коллег, которые проявляют некомпетентность или замечены в обмане». То есть, и в том и в другом случае общество должно сформировать определенное отношение к таким врачам. Для нашего общества это сложная задача. Так как «В отечественной практике существует болезненная традиции замалчивания ошибок. Считается «неколлегиальным» (по отношению к коллеге) выявлять его ошибки тем, более публично» [6 с.24 ] .

Эффект информационного кодирования

Всем известно, что принципы ДМ в настоящее время общеприняты. И в этой ситуации словосочетание «ДМ» работает как своеобразное заклинание, которое в сочетании с любым утверждением должно заставить поверить в непогрешимость выдвигаемых положений. Неподготовленному в КЭ врачу приходится брать на веру все то, что сопровождается данным магическим словосочетанием. Даже в наименованиях научных публикаций появляются такие фразы как «доказательная биохимическая оценка», «доказательная физиотерапия». Если бы это был свод клинических рекомендаций, то с этими словосочетаниями можно было бы согласиться. Очевидно, таким образом исследователи хотят подчеркнуть научность своих разработок, внося элемент эмоциональности, что в науке неприемлемо. В науке критерием доказательности является вероятность и только согласительные комитеты на основе метаанализов и изучения мнения экспертов, а не автор, переводят понятие вероятности в уровень доказательности.

В научных исследованиях все чаще встречаются слова «рандомизация». Это понятие применительно к клиническому испытанию предполагает случайный отбор в группы исследования, который выполняется по специальной методологии и предполагает одобрение этическим комитетом протокола испытания и оформление информированного согласия. Очень часто в современных исследованиях ученых постсоветского пространства под рандомизацией подразумевается простое деление на группы. Только этот факт говорит о полном отсутствии элементарных понятий в области КЭ.

Одним из разделов КЭ является биостатистика. Представление статистического анализа исследований часто ограничивается использованием критерия Стьюдента без достаточных оснований для его использования с употреблением терминов «вероятность» или «достоверность» по отношению к критерию значимости. Эти вопросы подробно излагаются в редакторской статье Международного журнала медицинской практики [7], и на сайте Биометрика ( www.biometrica.tomsk.ru/ ).

Вышеуказанные проблемы являются примерами непрофессионального и недобросовестного использования ДМ. Трудно рассчитывать на изменение этой ситуации до тех пор, пока в обществе диссертация является главным аргументом в карьерном росте, а сами диссертации, по понятным причинам, находятся за семью печатями и недоступны для широкого ознакомления, тем более до их защиты. Указанные проблемы широко обсуждаются в публикациях В.В.Власова – директора Российского отделения Кокрановского сотрудничества, В.П. Леонова – профессионального статистика, ведущего сайта Биометрика и на страницах Международного журнала медицинской практики.

Мы привели только некоторые признаки болезни нашего медицинского общества, которые очевидны и без глубокой подготовки в области КЭ. Исходя из всех этих данных, очевидна неготовность общества, в том числе и научного, к критическому восприятию данных с ложным клеймом ДМ. Скорее всего, в этой ситуации неполное знание ученых и полное незнание другой части медицинского сообщества, наряду с ложными этическими принципами, является основой манипулирования приоритетами в здравоохранении. По этому поводу удачное замечание сделал В.В.Власов (2002): «чему удивляться, если в журналах мы уже давно видим рекламу сомнительных средств под заголовком "Вести доказательной медицины"» [8].

Сущность кризиса

Вышеуказанные данные свидетельствуют о кризисе между декларацией и реальностью. На словах мы полностью поддерживаем ДМ, а на деле мы не знаем ее методологических основ, и, следовательно, не можем вынести собственное суждение о реальности. Одной из главных причин этой ситуации является отсутствие системы образования в области КЭ. По мнению В.В.Власова (2000) «Достаточно сказать, что в России (не говоря уже об Украине и других странах СНГ - прим. авт.) нет ни одной школы эпидемиологии в современном смысле слова, ни одной кафедры эпидемиологии и биостатистики, какие имеются на Западе в каждом университете, имеющем медицинский факультет» [6 с.29]. Этот кризис требует разрешения.

В.В.Власов проводит огромную работу по преодолению вышеуказанного кризиса. В целой серии проблемных публикаций [5, 6, 8, 9] он выделяет основные причины, по которым врачи избегают изучения КЭ, такие как: привычка к некритическому отношению к текущей медицинской практике; оправдание бездействия невозможностью экономически обеспечить высокий уровень стандартов; страхи со стороны больных, обусловленные возможностью формального подхода к лечению; ложное утверждение о недоступности информационных ресурсов; отсутствие средств на обучение. Показана несостоятельность этих оправданий бездеятельности и неграмотности врачей.

С нашей точки зрения существует две главные причины, по которым ДМ до сих пор не стала привычным инструментом врача. Первая - связана с привычкой, выполнять директивы, спущенные сверху, вторая – с неготовностью, большей части врачей к постоянному самообразованию, которое требует соответствующего интеллектуального напряжения. Для такого напряжения тоже нужна определенная привычка и мотивация. Формирование рынка медицинских услуг и информированность общества о современных медицинских стратегиях начинают изменять привычные взгляды и создают мотивационные посылки для самообразования. Этому процессу в значительной степени сопутствует бурное развитие информационных технологий и интеграция наших стран в мировое сообщество.

Проблемы ДМ в интенсивной терапии

Интенсивная терапия как объект КЭ имеет целый ряд особенностей, которые не позволяют шаблонно применить стандартные подходы. Это положение станет более понятным после анализа элементарной абстрактной кибернетической модели эффективности методов лечения (рис.3.)

|

Рис.3 Элементарная абстрактная модель эффективности лечения. |

Одними из определяющих понятий в КЭ являются случайная и систематическая ошибки. Эти два типа ошибок модифицируют эффекты изучаемых лечебных факторов X. Для минимизации систематических ошибок, которые обусловлены факторами Y, существует специальные методические подходы (рандомизация, стратифицированная рандомизация, ослепление участников испытания). Ненаблюдаемые или недостаточно значимые факторы Z являются источниками случайных ошибок.

Синдромальный поход и другие причины в интенсивной терапии увеличивают количество факторов Y и Z, а по факторам X трудно подобрать репрезентативные группы. Указанные проблемы являются, по нашему мнению, главными причинами недостаточной доказательности РКИ в интенсивной терапии.

Группа канадских эпидемиологов в проблемной статье показала, что существует множество трудностей при проведении РКИ у больных в критических состояниях. Они включают в себя трудности при определении болезней и синдромов, гетерогенность популяции пациентов, которые проходят разнообразные терапевтические вмешательства и разнообразие исходов. Все это затрудняет разделение исследуемых средств между полезной и рискованной терапией. Многочисленные терапевтические вмешательства под управлением мультидисциплинарных команд также создают трудности испытаний в этой области. Все это сопровождается большим числом терапевтических вариантов, с которыми сталкивается исследователь [10].

Даже при стандартных вариантах критических состояний клиницисты неявно определяют все возможные варианты и оценивают риски и затраты в самом широком контексте факторов: логистических, этических, экономических, социальных и юридических аспектах [11].

Проведение РКИ в интенсивной терапии - дорогостоящее мероприятие. При критических состояниях наиболее тяжелые больные могут потребовать значительных финансовых ресурсов больницы, буквально за несколько дней лечения [12].

Качество публикаций результатов РКИ также не всегда соответствуют строгим требованиям методологии. Группа канадских эпидемиологов из Оттавы недавно, путем случайной выборки, провели анализ 27 из 266 публикаций по представлению результатов РКИ в интенсивной терапии по данным пяти крупных медицинских журналов. Четыре независимых рецензента показали невысокое качество большей части работ. Из 27 работ 20 можно обозначить как поисковые, имеющие перспективное клиническое значение и только в пяти статьях приведены доказательства клинической интерпретации результатов [13].

Редакторская статья British Journai of Anaesthesia (2001, №3) специально посвящена ДМ и интенсивной терапии. Эта работа призвана показать на материалах пяти публикаций возможность проведения рандомизированных контролируемых испытаний в интенсивной терапии. Однако большая часть этих публикаций дают только предварительные выводы, которые нуждаются в дальнейшей проверке [14].

Несмотря на декларации, даже в развитых странах, уровень знаний стратегий интенсивной терапии, принятых с позиций ДМ, пока не везде соответствует должному уровню в среде сертифицированных специалистов [15].

В странах постсоветского пространства проблема проведения РКИ в интенсивной терапии еще более далека от решения. В.А.Руднов считает, что «сегодня в России проведение многоцентровых рандомизированных контролируемых проспективных исследований в области интенсивной терапии навряд ли возможно» и переносит акцент на подготовку анестезиологов в области ДМ [16]. К освоению принципов ДМ призывает и А.П.Зильбер, считая, что это реальная система действий [17].

Таким образом, анализ состояния использования принципов ДМ в анестезиологии и интенсивной терапии в развитых странах показывает нерешенность ряда проблем, но, тем не менее, вектор дальнейшего развития определен – он базируется на принципах ДМ. Главный вопрос остается в целесообразности проведения РКИ в интенсивной терапии. С нашей точки зрения методология КИ в интенсивной терапии требует совершенствования, а до тех пор необходимо научиться правильно применять современные инструменты научного анализа при обобщении результатов обсервационных исследований.

Некоторые замечания по методологии ДМ

Предмет КЭ является молодой наукой, которая постоянно развивается. Поэтому кроме вышепредставленной компиляции мы предлагаем обсудить некоторые методологические вопросы КИ.

Стремление получить наиболее высокий уровень доказательности при проведении КИ не всегда соответствует реальным возможностям. Мы полагаем, что в каждом клиническом вопросе необходимо дожить до уровня верификации знания, то есть прежде чем проводить испытание лечебного средства на людях необходимо получить всю возможную информацию другими путями. Свой взгляд на этот вопрос мы изложили в специальной публикации [3]. Основная сущность нашей концепции заключается в том, что до этапа РКИ должна быть сформулирована достаточно четкая научная теория по изучаемому вопросу. Для этого необходимо максимально использовать возможности обсервационных исследований, тщательно описывать каждый клинический случай, качественно обрабатывать первичный материал.

Каждое РКИ, а тем более и метаанализ определенной проблемы должны сопровождаться обстоятельными стратегическими выводами, которые должны указать возможные пути решения изучаемого вопроса. В качестве примера приведем результаты ряда РКИ по эффективности гипербарической оксигенации (ГБО).

Метод ГБО давно является объектом заслуженной критики, хотя такой же критике можно подвергнуть почти всю принятую медицинскую практику, тем более в области интенсивной терапии. Обоснованию применения ГБО служит антигипоксическая парадигма эффектов гипербарического кислорода, которая в ряде случаев не позволяет объяснить клинические эффекты. Кроме того, как это не парадоксально, до сих пор не существует общепринятых подходов к оптимальному дозированию ГБО. И это при том, что давно известно об узком терапевтическом диапазоне даже нормобарического кислорода [18 с.468 ].

В двух метаанализах авторы проанализировали результаты четырнадцати РКИ эффективности ГБО при рассеянном склерозе, 8 из которых признаны как исследования соответствующие требованиям КЭ [19, 20]. Материал этих РКИ, в основном, характеризовался тяжелыми формами заболеваний, высокими режимами ГБО - до 90 минут изопрессии при 0,175-0,2 мПа, до 20 сеансов баротерапии. Только в одном качественно проведенном РКИ убедительно показана эффективность ГБО. Авторы метаанализа указывают, что необходимо проверить эффективность ГБО при ранних стадиях заболеваний и при других режимах ГБО. То есть имеющиеся результаты контролируемых клинических испытаний эффективности ГБО нельзя принять однозначно, так как, несмотря на огромные финансовые затраты, их методология определяет высокий уровень систематических ошибок.

При более подробном исследовании вопроса выясняется, что успешное двойное слепое РКИ выполнено под руководством Boguslav Fischer, профессора неврологии Нью-Йоркского университета [21]. Только в этом методологически безукоризненном клиническом испытании получено подтверждение эффективности ГБО, но специалисты по метаанализу не обратили внимание на одну деталь. В этом РКИ применялись воздушные барокамеры с кислородными масками. Давление воздуха в барокамере составляло 0,2 мПа, а измеренное напряжение кислорода под маской при пересчете составило 0,13 мПа. То есть данное исследование характеризуется отличительно низкими дозами лечебной гипероксии.

Если эти данные сопоставить с результатами нашего обсервационного исследования, в котором на репрезентативном материале обнаружены отчетливые различия вегетативной реактивности во время ГБО в зависимости от тяжести, формы рассеянного склероза и эффективности лечения [22], то становится очевидной взаимосвязь состояние пациента - доза - эффект. Если также учесть известные факты индивидуальной вариабельности реактивности к гипероксии, то нельзя ожидать прогнозируемый эффект ГБО без адекватного подбора дозы гипероксии. Пока нет общепринятых технологий индивидуального подбора дозы ГБО, поэтому РКИ не позволяют получить корректные результаты.

Есть еще несколько аспектов, рассмотрение которых, показывает, что на конечный эффект ГБО влияет целый ряд факторов. Пока эти факторы не будут определены и учтены в РКИ, методологический уровень исследований будет недостаточным. То есть, на сегодняшний день проведение РКИ ГБО малоэффективно, хотя и получен целый ряд обнадеживающих результатов, и некоторые из них обсуждаются в изданиях по доказательной медицине [23 с.1114, 24 с.26].

Рассмотренные проблемы ГБО являются своеобразной моделью, которую можно экстраполировать на многие методы терапии. Эта модель показывает, что даже качественно выполненные РКИ при незрелых предпосылках могут дать нулевой результат.

Необходимо помнить, что проведение РКИ возможно только при уверенности исследователя в правомерности нулевой гипотезы об отсутствии преимуществ у сравниваемых методов лечения. В других случаях такое исследование будет признано неэтичным, мотивированным на запланированный результат, и, следовательно, содержащим систематические ошибки. В реальности всегда существуют некоторые возможности направленной систематической ошибки, если спонсор исследования является одновременно производителем лечебного средства, или если исследователем является соискатель диссертации, который также мотивирован на получение положительного результата. Если по отношению к спонсору исследования выработан определенный механизм защиты от систематизированных ошибок, то этого нельзя сказать об использовании РКИ в диссертационных исследованиях. Эта тема актуальна и требует анализа.

Противоречие заключается в том, что в диссертационном исследовании предполагается активное участие соискателя в процессе КИ. С другой стороны, если это РКИ, тогда соискатель должен составить протокол исследования, найти спонсора исследования, пройти этический комитет и поручить третьей стороне провести испытание строго по протоколу с обеспечением соответствующего мониторинга и … ждать. Необходимо ждать окончания РКИ, а не активно в нем участвовать. И только затем, по окончанию РКИ, соискатель проводит научный анализ результатов и делает выводы. Интеллектуальный вклад соискателя (а другой вклад в науке не оценивается) будет состоять в умении планировать и анализировать РКИ, а не в финансовых возможностях организовать РКИ и повлиять на его результаты путем личного вмешательства.

Наша постсоветская наука, не имея развитого института КЭ, взяла курс на добросовестные клинические исследования наиболее высокого уровня доказательности – РКИ. Многие нынешние диссертации обозначаются как исследования с элементами рандомизации и ослепления, то есть это предполагает проведение РКИ. Но при этом отсутствует протокол РКИ, заключение этического комитета, независимые мониторы испытания, а сам соискатель активно участвует в процессе испытания и декларирует это в диссертации. Это значит, что соискатель, как лицо, заинтересованное в определенном результате, обязательно внесет систематические ошибки в исследование.

В современной КЭ термины исследование (study) и испытание (trial) используются как синонимы (глоссарий качественной клинической практики Good ClinicalPractice - GCP). Между тем существуют другой взгляд. В.В.Власов обращает внимание на то, что эти термины нельзя путать [6 с.30]. Исследование – это изучение чего-либо, которое предполагает генерацию идеи, мыслительный эксперимент, модельный эксперимент, создание научной теории и формулирование гипотезы высокого уровня вероятности для проверки в испытании. Само испытание - это верификация нового знания, его проверка. Исследованием занимается ученый, а испытанием группа специалистов, которая строго следует протоколу, который создал ученый. До момента завершения протокола и после окончания испытания есть поле деятельности для ученого. Но в самом испытании ученый не должен участвовать, так как это неизбежно приведет к возникновению систематических ошибок. Есть еще ряд важных следствий данного различия терминов, которые рассмотрены нами в специальной публикации [3].

Таким образом, РКИ можно назвать исследованием, только как процесс создания протокола и анализа полученных результатов. Проведение самого испытания не обладает научной новизной и поэтому не может засчитываться ученому как вклад в науку. Такой вклад в солидных периодических изданиях отражается в разделе благодарности, а не на титульной странице. Нам до этого правила надо еще дожить.

Практические вопросы КЭ в повседневной медицинской практике и науке

Наука и практика с позиций ДМ прочно завоевала свои позиции во всех странах. От уровня нашего понимания методологии ДМ зависит здоровье пациентов, экономика страны, социальный и научный статус специалиста. Существует ряд достаточно простых принципов, знание и выполнение которых поможет понять язык ДМ и даже разговаривать на нем. В данном сообщении мы только обозначим некоторые вопросы: понятия и термины ДМ, где найти и как читать медицинские статьи, как представлять материалы собственных исследований.

Понятия и термины. Терминологический аппарат ДМ включает множество понятий, которые не всегда необходимы в повседневной медицинской деятельности. Однако существуют термины, без определения которых иногда трудно понять содержание современной публикации по медицине. Нет смысла в рамках данной публикации давать определения многим терминам – этот материал сейчас достаточно широко представлен в специальных руководствах и периодических изданиях [3, 6, 23]. Обращаем внимание на два понятия: абсолютный и относительный риск, а также число больных, которое необходимо лечить.

Абсолютный риск показывает вероятность прогнозированного исхода за определенное время, выражается в процентах или в долях единицы. Относительный риск - это отношение частоты исходов в группе лечения к таким исходам в группе контроля. При отсутствии эффекта величина этого показателя равна единице, величина более единицы показывает большую вероятность изучаемого исхода. Третий показатель, который чаще в англоязычной литературе обозначается как NNT (number needed to treat) является наиболее известным показателем эффективности лечения, прямо отражает свое содержание – это число больных которое необходимо лечить определенным методом, чтобы получить один ожидаемый исход.

Данные показатели наиболее распространены и позволяют в сжатой форме показать вероятности изучаемых явлений, то есть составляют основу клинической рекомендации. Врач сам вправе определить значимость для его деятельности указанной вероятности и принять или отвергнуть соответствующие рекомендации.

При изучении оригинальных исследований специалисты по КЭ настоятельно рекомендуют изучать раздел описания материалов и методов [3, 6]. Содержание этого раздела позволяет опытному специалисту определить степень доверия к результатам исследования. Грамотное изложение данного раздела должно начинаться с формулы, которая дает представления о многих сторонах исследования. Эта формула обозначается как дизайн или план КИ. В краткой фразе описывается вид исследования со всеми присущими ему особенностями. Точное соответствие вида исследования протоколу и используемым методам статистики подчеркивает квалификацию исследователя в области методологии и повышает степень доверия к результатам. Виды клинических исследований и их особенности описаны в двух наиболее известных русскоязычных руководствах по КЭ и ДМ [3, 6 с.89], и все чаще обсуждаются в руководствах по медицинской статистике [25].

Где найти и как читать материалы по ДМ. Этот очень важный, но краткий подраздел нашего сообщения, потому что В.В.Власов в 2001 году издал замечательное руководство для лоцманов ДМ [6]. Эта книга ориентирована на практика, и большая ее часть посвящена описанию методологии поиска информации и обширному представлению различных источников по ДМ. Также настоятельно рекомендуем первую в своем роде книгу, которую можно без оговорок назвать клиническими рекомендациями с позиций ДМ [23]. Новые ежегодные справочники по ДМ издательства Медиа Сфера [23] обстоятельно дополняют материал вышеуказанного руководства по всем разделам медицины. В этих справочниках кратко изложены результаты наиболее известных и значимых РКИ с соответствующими комментариями. Создается ощущение, что предложение информации по ДМ гораздо превышает спрос на нее, поэтому тому, кто решил начать самообразование в этом вопросе не придется испытать недостаток информации.

Как представлять материалы исследований. С нашей точки зрения это одна из наиболее важных проблем ДМ, которая характеризует уровень развития научного сообщества. Принципы представления научного материала общеизвестны и общеприняты. В советской стране статистика была не в почете. Этот вопрос увлекательно и подробно освещает В.П.Леонов на сайте Биометрика. Исходя из его материала, становиться понятно, что поколению ученых пятидесятых годов тщательно разными способами отбивали желание использовать статистику в науке. Эти ученые и их ученики до сих пор занимают ключевые области в управлении наукой и в свои годы не всегда готовы к обучению. Они могут декларировать необходимость хорошей статистики, но не будут менять удобную для них ситуацию, когда, фактически, отсутствует статистическая экспертиза научных публикаций. На быстрые перемены в этом вопросе рассчитывать не приходится, потому что даже при понимании проблемы в наших странах отсутствует система подготовки биостатистиков, нет соответствующих консультантов в исследовательских учреждениях (профессионалов в статистике, а не врачей прочитавших пару книг по статистике), большая часть журналов не предъявляет жестких требований по представлению материалов.

Требования к рукописям, представляемым в «Сибирский медицинский журнал» являются одним из образцов, который соответствует "Единым требованиям к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы", составленным международным Комитетом редакторов медицинских журналов ( www.medicina.tomsk.ru/russian/require.htm ). С этим документом полезно познакомится любому исследователю, как с образцом принятым в мире практики публикаций. Остановимся на двух наиболее важных деталях этих требований.

Первое, что привлекает внимание в требованиях – это разработанные с позиций международных правил Ванкуверской группы редакторов медицинских журналов [ 26 ] три критерия авторства, которые заставляют серьезно задуматься над этической стороной принятой у нас практики (рис.4).

|

Рис.4. Критерии авторства и ответственность при публикации в Сибирский медицинский журнал |

Необходимо обратить внимание, что общее руководство исследовательским коллективом не признается достаточным для авторства. Согласно Ванкуверским требованиям такое участие в исследовании как “научный консультант”, “рецензирование проекта исследования”, “участие в сборе данных” или “участие в клиническом исследовании” не является основанием для включения в авторский коллектив, хотя в этих случаях признается определенный интеллектуальный вклад.

Следование указанным принципам заставит перекочевать большую вереницу «соавторов» с титульной страницы в раздел «Признание вклада в исследование, выражение признательности", который размещается в конце публикации.

Второй важный аспект этих требований – это правила представления статистических данных. Бедственное состояние медицинской статистики наиболее полно показано на вышеупомянутом сайте «Биометрика». Основные проблемы сводятся к неправильному использованию критерия Стьюдента, использовании его для множественных сравнений, грубым ошибкам при использовании статистической терминологии. Применение некачественной статистики не только снижает степень доверия к публикации, но и наносит непоправимый вред обществу, так как исследования часто выполняются на средства налогоплательщиков, а плохая статистика сводит на нет труд всех участников исследовательского процесса.

В публикациях и на конференциях часто приходится встречать иллюстрации научных сообщений, которые пестро и изящно выполнены, но при этом не несут содержательной информации. Столбиковые и другого рода графики, которые строятся посредством общеизвестного программного средства Excel, не предназначены для представления результатов научных исследований. В таких диаграммах часто не показывают разброс показателя, распределение выборки и точность оценки выборочного среднего, не указывается число наблюдений. Эти графики могут претендовать лишь на указание некоторых тенденций совершенно неопределенного уровня вероятности. Альтернативой является графическое точечное представление параметров выборочных средних с указанием доверительных интервалов заданной вероятности.

Указанные два аспекта - авторство и качество представления фактических данных характеризуют две извечные проблемы общества и науки, этики и профессионализма: желание многих «быть избранными» (см. Библейское Писание) и уровень владения научной методологией. Эти две проблемы являются вечными для любого времени и любой страны, но в странах постсоветского пространства конфликт между декларированными принципами, интеллектуальными потенциями и реальным состоянием вещей выглядит наиболее остро.

Заключение

Мы надеялись только обозначить важность проблематики ДМ и для практиков и для исследователей. Совершенно естественно, что многие из упомянутых проблем не попадали в поле зрение нашим врачам. Это объясняется как отсутствием указанных вопросов в принятой программе систематизированного обучения, так и отсутствием мотивации к самостоятельному изучению КЭ и ДМ. Далее так продолжаться не может, иначе существующая практика разорит и государство и пациентов, но при этом обогатит фармакокомпании и создаст эшелоны бесталанных ученых. Одновременно пациент теряет социальные гарантии здоровья, а общество – профессионалов. Эта частная ситуация является гранью глобальной проблемы снижения уровня образования в России (и других странах СНГ, прим. авт.), о чем очень точно сказал академик В.И.Арнольд (2002) «…население превращается в толпу, легко поддающуюся манипулированию со стороны ловких политиков без всякого понимания причин и следствий их действий» [27].

Многие из нас ждут социальных перемен, улучшения финансирования здравоохранения введение и соблюдение правильных законов, но при этом не осознают, что все это зависит от нас, от уровня нашей подготовки в проверенных технологиях медицины, нашей активности и последовательности.

Литература

1. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология.- М.: МедиаСфера, 1998.- 350 с.

2. Чебраков Ю.В. Методы системного анализа в экспериментальных исследованиях.? СПб., 2000.- 115 с.

3. Воробьев К.П. Научные исследования и доказательная медицина: взаимоотношения и место в процессе получения новых знаний // Бiль, знеболювання i iнтенсивна терапiя. - 2002. - № 2(Д). - С. 2-5.

4. Воробьев К.П. Методология разработки клинических рекомендаций по применению гипербарической оксигенации в интенсивной терапии // Бiль, знеболювання i iнтенсивна терапiя. - 2002. - № 3. - С. 2-13.

5. Власов В.В. Cовpеменный пpоцесс стандаpтизации в pоссийской медицине // Междунаpодный жуpнал медицинской пpактики.- 2000.- №2.- С. 5-12.

6. Власов В.В. Введение в доказательную медицину М.: Медиа Сфера, 2001.- 392 с.

7. Бащинский С.Е. Статистика имеет много гитик // Международный журнал медицинской практики.- 1998.- №4.- С.13-15.

8. Власов В. Доказательная медицина Есть ли у нее перспектива в России? // Медицинская газета.- 2002.-№7.

9. Власов В.В. Эпидемиология в современной России // Международный журнал медицинской практики.-2001.- №2,-С.27-31.

10. Hebert P.C., Cook D.J., Wells G., Marshall J. The Design of Randomized Clinical Trials in Critically Ill Patients Chest.- 2002.- V.121.- № 4.- P.305-311.

11. Eddy DM: Practice policies -What are they? Clinical decision making: From theory to practice // JAMA.- 1990.- V.263.- P.877-880.

12. Detsky A.S., Stricker S.C., Mulley A.G., et al. Prognosis, survival and the expenditure of hospital resources for patients in an intensive care unit // N Engl J Med.- 1981.- V.305.- P.667-672.

13. Chan K.B.Y., Man-Son-Hing M., Molnar F.J., Laupacic A. How well is the clinical importance of study results reported? An assessment of randomized controlled trials // Canadian Medical Association Journal.- 2001.- V.165.- №9.- P.35-39.

14. Webester N. Evidence based practice in intensive саге - light on the horizon? // British Journai of Anaesthesia.- 2001.- V.87.- №3.- P.377-379.

15. Vincent J.L. Which therapeutic interventions in critical care medicine have been shown to reduce mortality in prospective, randomized, clinical trials? A survey of candidate // Critical Care Medicine.- 2000.- V.25.- №5.-P.1616-1620.

16. Руднов В.А. Научно обоснованная медицинская практика и фармакоэкономика в интенсивной медицине // Тезисы YII Всероссийского съезда анестезиологов, СПб, 2000.- С.79-82.

17. Зильбер А.П. Научно-доказательная медицина: реальная польза или исследовательская мода? // Актуальные проблемы медицины критических состояний.- Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001.-Вып. 8.- С.12-23.

18. Физиология и патология дыхания, гипоксия и оксигенотерапия.- Издательство академии наук УССР.- Киев.-1958.

19. Kleijnen J., Knipschild P. Hyperbaric oxygen for multiple sclerosis. Review of controlled trials // Acta Neurol Scand.- 1995.- V.91.- P.330-334.

20. Bennett M., Heard R. Treatment of multiple sclerosis with hyperbaric oxygen therapy // Undersea Hyperb Med.- 2001.- V.28.- № 3.- P.117-122.

21. Fischer B.H., Marks M., Reich T. Hyperbaric - oxygen treatment of multiple sclerosis. A randomized, placebo - controlled, double - blind study // New England Journal of Medicine.- 1983.- V.308.- P.181-186.

22. Воробьев К.П., Сорокин Ю.Н., Дзюба А.Н. Изменения вегетативной регуляции у больных рассеянным склерозом во время гипербарической оксигенации // Врачебное дело.- 1998.- № 7.- С. 85-88.

23. Доказательная медицина. Ежегодный справочник.- Медиа Сфера, 2002.- вып.1.- 1400с.

24. Клинические рекомендации для практикующих врачей / Денисова И.Н., Кулакова В.И., Хаитова Р.М. / Под ред. Ю.Л.Шевченко.- М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002.- 1248 с.

25. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных.- М.: Медиа Сфера, 2003.- 306 с.

26. International committee of medical journal editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. Ann Intern Med 1997;126:36-47.

27. Речь академика В.И.Арнольда на парламентских слушаниях в Государственной думе // Известия.- 2002.- №6.- С.12.