| Главная страница | Авторский информационный ресурс врача-исследователя Воробьева К.П. |

|---|---|

| Публикации | |

| Эта статья была впервые опубликована: | Материалы Всеукраинской научно-практической INTERNET-конференции: "Статистический и интеллектуальный анализ данных в медико-гуманитарных исследованиях (SIAD-2010)", 8-19 февраля, Луганск, 2010, с.29-34 |

МЕСТО БИОСТАТИСТИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВРАЧА ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ

На протяжении последних двух десятилетий в здравоохранении экономически развитых стран активно осваивается новая методология медицинской практики, которая обозначена как «научно обоснованная медицина» («evidence base medicine» EBM). Дословный перевод словосочетания «EBM» звучит как «медицина, основанная на фактах». В клиническом лексиконе стран СНГ закрепился другой термин «доказательная медицина» (ДМ). Московский центр ДМ и фармакотерапии (http://evbmed.fbm.msu.ru/), указывает на то, что термин "ДМ" был временно принят рабочей группой этого Центра как результат консенсуса. Основная проблема вопроса терминологии заключается в том, что факт в науке («evidence») может быть выражен лишь как вероятностное знание, а доказательство – это однозначный выбор в пользу того или иного медицинского подхода. Выбор термина «ДМ» и акцент на слове «доказательная» несколько изменяет смысл исходного понятия, подчеркивает безупречность новой практики принятия клинических решений и приводит к попытке вытеснить другие подходы в клинической медицине. Новый термин все чаще используется в самых разнообразных случаях, в том числе и тогда, когда пытаются показать безупречность своих клинических рекомендаций или преувеличить научную ценность клинического исследования. Между тем специальные исследования в экономически развитых странах с определенными традициями преподавания основ ДМ показывают, что новая научная клиническая информация ограниченно используется в текущей клинической практике экономически развитых стран (http://www.vkp.dsip.net/Papers/EBM_CritCare.htm). Современная модель принятия клинического решения кроме принципов ДМ также включает целый ряд других методических подходов (http://www.vkp.dsip.net/Papers/EBM_06_1.html), каждый из которых имеет не менее важное значение для получения оптимального результата лечения.

Основная проблема Украинского клинического сообщества заключается в том, что при отсутствии каких либо национальных традиций и специалистов в области ДМ наша медицинская элита декларировала переход к новым подходам в медицинской практике на основе технологий ДМ. В такой ситуации возник целый ряд уродливых явлений в национальной клинической науке и практике, а ДМ возведена в ранг языческого идола (http://www.vkp.dsip.net/Papers/EBM_Rel07.htm). Почти пять лет назад решение научно-практической конференции-семинара "Доказательная медицина в спектре медицинской информации и инновационной политики" (Тернополь 12-13.05.2005) рекомендовало включить в программы обучения студентов и врачей теоретические основы ДМ. Тем не менее, до сих пор этот вопрос не решен по вполне понятным причинам – отсутствие понимания проблемы в верхних эшелонах медицинской власти и отсутствие квалифицированных специалистов.

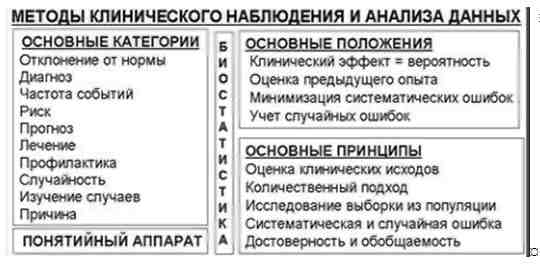

Теоретические основы ДМ излагаются новой фундаментальной клинической наукой - эпидемиологией, которая рассматривается как «…пропедевтическая дисциплина медицины и содержит основы понимания медицинской реальности, эффективности вмешательств и методов исследований в медицине» (Власов В.В. Эпидемиология ГЭОТАР-МЕД, 2004). Клиническая эпидемиология изучает теорию медицинских исследований на человеке и прикладные аспекты медицинских исследований, которые связаны с пониманием современной научной информации. В нашей стране до сих пор сохранилось архаичное представление об эпидемиологии, которую чаще сводят в санитарной статистике или обобщают с проблемой развития эпидемий инфекционных заболеваний. В специальной публикации (http://www.vkp.dsip.net/Papers/EBM_05_L_5_3.htm) мы провели анализ предметного поля клинической эпидемиологии (рис.1).

Рис. 1. Предметное поле клинической эпидемиологии.

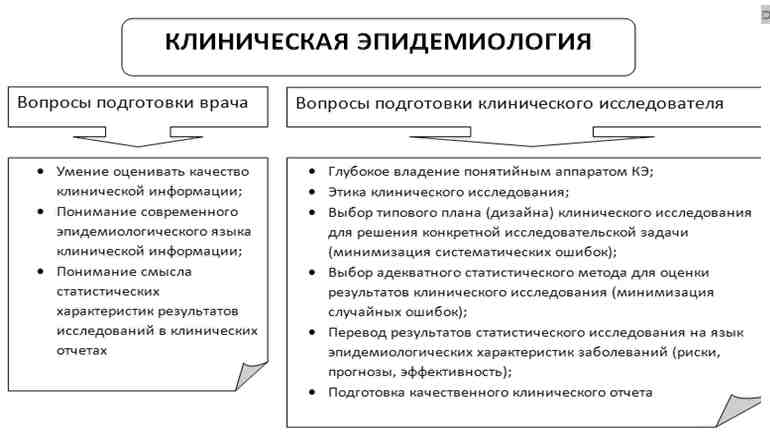

Биостатистика в этой схеме представлена как самостоятельный блок знаний и является самодостаточной научной дисциплиной. В связи с этим всегда возникает вопрос: в какой степени врач обязан знать предмет биостатистики при освоении современной методологии клинической практики? Для ответа на этот вопрос надо взглянуть на проблему научной медицины с точки зрения требований, которые предъявляются к подготовке производителя и потребителя новой клинической информации. Представим наиболее важные вопросы, которые необходимо освоить врачу, как потребителю научной клинической информации и исследователю, как производителю этой информации (рис.2).

Рис.2 Специфические вопросы подготовки врача и исследователя при изучении клинической эпидемиологии

Как видим степень подготовки врача и исследователя существенно отличаются. Современный клинический исследователь обязан иметь глубокие знания в области планирования и организации исследований, а также в области обработки полученного материала и грамотного представления результатов клинического исследования. К сожалению, в нашей стране не проводится систематизированной подготовки будущих клинических исследователей, и, поэтому, результаты академических исследований очень далеки от современных международных стандартов. Для того чтобы исправить это положение и выйти нашим ученым на международный рынок клинической науки Украине нужны многие годы. Это отдельная тема, а в данной работе вернемся к проблемам подготовки врача, к вопросу того объема знаний, который необходим врачу для понимания современного научного клинического языка.

Прежде всего, следует заметить, что глубокие знания статистики не могут, сами по себе, помочь врачу отличить качественное знание от некачественного и сделать правильный вывод по результатам ознакомления с научной работой. Как следует из вышеприведенной схемы врач, в первую очередь, должен понимать смысл современной эпидемиологической терминологии. Под пониманием терминологии понимается также широкое семантологическое поле каждого термина. Например, врачу необходимо четко понимать смысл различных типовых дизайнов клинического исследования (http://www.vkp.dsip.net/Papers/JP_p3.html) – без этих знаний вовсе не следует брать в руки современную медицинскую литературу. С другой стороны, если врач видит убедительную и качественно представленную биостатистику в журнальной публикации, то это еще не гарантирует, что он видит качественное научное исследование. На простой графической модели соотношения случайных и систематических ошибок клинического исследования мы продемонстрировали, как выбор неверного дизайна исследования может внести высокий уровень систематической ошибки и полностью свести на нет смысл какой-либо биостатистики (http://www.vkp.dsip.net/Papers/JP_p4.html). Существует еще целый ряд специальных знаний, которые необходимо применить врачу к современной журнальной публикации, прежде чем начать оценивать качество статистики научной клинической публикации. Например, врач должен хорошо понимать современный медицинский рынок и высокую конкуренцию на этом рынке, а также то, что в любой научной клинической публикации всегда существует определенный конфликт интересов. Этот конфликт интересов должен быть явно раскрыт в журнальной публикации, как авторами, так и редакцией современного медицинского журнала (http://www.vkp.dsip.net/Papers/JP_p6.html). Если журнал или автор этого не делает, то не следует доверять содержанию публикации – слишком велик риск обмана со стороны заинтересованных лиц. Обман в науке становится слишком распространенным явлением и врачу необходимо понимать скрытые мотивации авторов публикаций. Многие аспекты доверия журнальной публикации описаны в книге известного эпидемиолога России В.В. Власова «Введение в доказательную медицину», М.: МедиаСфера, 2001.

Остается вопрос: какое место занимает биостатистика в программе обучения вопросам ДМ? Наш ответ простой – вторичное по отношению к той теории, которая позволит врачу в своей практике, верно применить знания биостатистики. Глубина знаний биостатистики у врача должна ограничиваться пониманием смысла статистической терминологии и умением интерпретировать конкретные статистические показатели. Для решения этой проблемы в программы подготовки будущих врачей необходимо вводить современный курс эпидемиологии с основами биостатистики. Если будущего врача пытаются обучить только биостатистическим знаниям без понимания того к каким объектам и как применять эти знания, то студент будет воспринимать эту учебную дисциплину как к ненужную обузу для будущей работы и вскоре эти знания сотрутся в его памяти.