| Главная страница | Авторский информационный ресурс врача-исследователя Воробьева К.П. |

|---|---|

| Публикации | |

| Эта статья была впервые опубликована: | Гипербарическая физиология и медицина.- 2008.- №4.- С.7-18. |

В свое время Парацельс заметил: «Все есть лекарство и все есть яд, разница лишь в дозе». В отношении гипербарической оксигенации (ГБО) этот факт подтвержден результатами неоднократных экспериментальных и наблюдательных исследований. Еще более интересен дозозависимый эффект нормобарической гипероксии, о чем было сказано еще в 1955 году в резолюции всесоюзной конференции по проблемам гипоксии и оксигенотерапии: "Проведенные исследования и наблюдения показали необходимость строгого дозированного проведения кислородной терапии с учетом индивидуальной реакции больного на вдыхание кислорода” [1, с.468]. Несмотря на эти общеизвестные факты, современная клиническая практика фактически не обладает инструментом подбора дозы ГБО. Это означает, что в так называемых рандомизированных клинических испытаниях, доза лечебной гипероксии не оптимизируется в соответствии с «индивидуальной реакцией больного на вдыхание кислорода», что не позволяет рассчитывать на достижение оптимума эффективности ГБО при её использовании у каждого конкретного пациента. Необходимо также учесть тот факт, что в мировой клинической практике метод ГБО ориентирован, прежде всего, на его использование при экстремальных состояниях, то есть в тех случаях, когда механизмы адаптации неизбежно снижают терапевтический диапазон гипероксии. Представим себе, что миорелаксант или анестетик во время наркоза дается стандартными дозами для разных пациентов. В таком случае, безусловно, невозможно говорить о какой либо сравнительной эффективности различных методов наркоза. Тогда как можно говорить о «доказательности» метода ГБО по результатам исследований, в которых лечебный фактор дозируется без каких либо дозозависимых объективных критериев? То есть, существующие результаты клинических испытаний ГБО подвержены высокому риску систематических ошибок из-за отсутствия общепринятого принципа управления дозой гипербарического кислорода непосредственно во время баротерапии и определения предвестников возможных патогенных эффектов гипероксии.

С другой стороны, в описательных исследованиях ряд неопределенных для научного сообщества критериев позволяют врачу верно подобрать дозу ГБО, а у других пациентов вовсе отказаться от применения ГБО. В целом, при такой практике возможно достижение высокой эффективности ГБО, но эти неопределенные критерии использования ГБО трудно перевести на язык науки и сделать их элементами соответствующих клинических рекомендаций. Такая ситуация свидетельствует о том, что научные принципы использования ГБО еще не разработаны в той мере, чтобы позволить претендовать на перевод метода ГБО из разряда искусств, в разряд наук.

Таким образом, мы продемонстрировали причины существующего конфликта между результатами отдельных описательных клинических наблюдений и клинических испытаний эффективности ГБО. Этот конфликт требует разрешения путем разработки принципов дозирования ГБО на основе объективных критериев о состоянии пациента в реальном времени проведения сеанса ГБО. На статус таких объективных критериев уже несколько десятилетий претендуют характеристики вариабельности сердечного ритма (ВРС), но, несмотря на достаточно длительный исторический период изучения этого диагностического метода, до сих пор остается целый ряд проблем методики регистрации, вычисления производных и научного анализа характеристик ВРС.

Цель исследования: оценить степень изученности метода ВРС как критерия функционального состояния организма (ФСО) во время ГБО и обозначить основные методологические и методические проблемы регистрации, расчета и научного анализа ВРС.

ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРС ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ВО ВРЕМЯ ГБО

Первые упоминания об использовании характеристик ВРС для оценки ФСО связывают с исследованиями в конце шестидесятых годов прошлого столетия в области космической медицины СССР [2]. В дальнейшем после публикации фундаментального руководства Р.М.Баевского и соавторов [3] новый диагностический метод начал активно осваиваться в различных разделах клинической медицины.

Благодаря простоте получения сигнала ЭКГ показатели ритмической деятельности сердца давно являются объектом пристального внимания исследователей в области ГБО, а условия пребывания пациента в кислородной барокамере, в определенной мере, схожи с пребыванием космонавта в космическом корабле, поэтому вполне естественны попытки исследователей использовать сердечный ритм для оценки ФСО во время ГБО. В первых отечественных руководствах по ГБО указывалось, что урежение пульса на 10-20% считается важнейшим показателем эффективности оксигенотерапии и ГБО. И наоборот, если пульс учащается во время сеанса, это почти всегда означает, что больному ГБО вредна. Утверждается, что этот простой признак помогает дозировать давление и частоту сеансов [4, с.129], а также наиболее часто используется практическими врачами как критерий эффективности выбранного режима ГБО [5, с.73]. И напротив, возникновение тахикардии в ходе сеанса дает основание говорить о начинающейся кислородной интоксикации [6]. Указанные рекомендации основаны на изучении частоты сердечных сокращений, без анализа каких либо характеристик ВРС.

В начальный период освоения метода ВРС во время ГБО наиболее известны пилотные исследования в педиатрии в начале восьмидесятых прошлого столетия еще до выхода в свет вышеупомянутого руководства [7, 8]. В последующие годы в период отсутствия серийной аппаратуры в отдельных работах сделана попытка использовать показатели вариационной пульсометрии (ВП) для оценки эффективности ГБО. По данным этих работ получены следующие результаты.

В 1989 году на Всесоюзном симпозиуме по ГБО было представлено несколько работ по проблемам использования ВРС во время ГБО. Пилотное исследование С.А.Калитенко (1989) мониторинга показателей ВП на материале 15 больных показало общие закономерности, которые заключались в уменьшении индекса напряжения в процессе ГБО у 12 пациентов. Увеличение индекса напряжения в середине сеанса оксигенобаротерапии у двух больных дало основание автору заподозрить кислородную интоксикацию и уменьшить давление изопрессии [9]. А.Э.Ципис с соавт. (1986) впервые применили ВРС для оценки ФСО во время ГБО у больных перитонитом [10]. В.Ф.Юрышев и соавт. (1989) на основании анализа системного артериального давления и полной кардиоинтервалограммы за период проведения баросеанса создали алгоритм прогнозирования эффективности ГБО [11].

Благодаря развитию информационных технологий и физиологическим исследованиям, начиная с 1994 года, появился целый ряд работ по изучению диагностической эффективности методики ВРС при ГБО. Так, на очередном кворуме специалистов ГБО в 1996 году было представлено несколько работ по обсуждаемой теме.

Накануне этого кворума в литературе был анонсирован новый монитор серии «БИОН» (Россия) [12], а на конференции обсуждалось несколько работ, в которых этот прибор использовался. Байдин С.А. и соавт. использовали данный монитор для ГБО, контроля показателей ВП на протяжении сеанса ГБО. В работе используются такие категории ФСО, как «симпатикотония», «отрицательная динамика показателей ВП», «нормализация нейровегетативной регуляции», но при этом не анализируются конкретные показатели ВРС [13]. Авдеева О.В. и соавт., выполняли «определение состояния вегетативного гомеостаза с помощью монитора «БИОН-Б-001» до и после сеанса ГБО» и сделали вывод о том, что «По данным математического анализа ритмограммы оптимальным режимом является давление 1,5 АТА в течение 40 мин., до 8 сеансов», но при этом автор не использует контроль состояния пациента непосредственно во время ГБО, не представляет количественных сравнительных характеристик конкретных показателей ВРС, не приводит описание сравнительного эксперимента исходя из результатов которого, был сделан вывод об эффективности именно этих режимов ГБО, не делает ссылку на те работы, в которых материал исследования изложен подробно [14]. В работе Черного В.С. указывается только то, что «по данным ритмокардиографии у водолазов 2-й группы отмечались существенные нарушения в регуляции ритма сердца», но при этом не говорится о том, какие конкретные характеристики ритмокардиографии продемонстрировали «существенные нарушения» и вообще как понимать это неопределенное понятие [15].

В сравнительном исследовании Воронцовой Е.В. и соавт. (2000) при помощи прибора “Элон-001” (Россия), изучены только два производных показателя кардиоинтервалограммы (индекс напряжения и индекс симпатической активности) на трех этапах сеанса ГБО (до, во время и после ГБО). Это исследование и его выводы подразумеваю существование многокомпонентной модели оценки эффективности ГБО, но при этом авторы не описывают математически полученную модель, а лишь указывают на ряд тенденций динамики разных характеристик ФСО при различных клинических исходах. Авторы также не объясняют почему два выбранных показателя ВРС лучше, чем десятки других производных кардиоинтервалограммы. Второй проблемный аспект этого исследования состоит в том, что оценка ВРС «во время ГБО» является некорректным определением временного промежутка сеанса баротерапии, так как динамика показателя каждого известного показателя ВРС во время ГБО имеет вполне характерный соответствующий тренд изменений. Авторы сами отмечают этот факт фразой: «При проведении сеанса ГБО ИНБ быстро снижался, составляя на 30-й минуте 400,4±41,8 н.е…» [16]. То есть, например, измерение показателя ВРС в первые и последние десять минут сеанса ГБО дадут разные цифровые значения.

К сожалению, автору данного исследования не известны российские работы последнего десятилетия, в которых бы был проведен обстоятельный анализ проблемы использования показателей ВРС во время ГБО. Складывается такое впечатление, что в научном сообществе устоялось мнение о том, что метод ВРС во время ГБО уже изучен, а упоминание в любом исследовании фразы типа «контроль ФСО во время ГБО осуществлялся путем мониторинга показателей ВП» считается достаточной для того, чтобы читатель принял на веру тот факт, что у всех исследуемых пациентов использован наиболее адекватный режим баротерапии. Но при этом в реальности остаются неопределенными целый ряд вопросов о выборе конкретных показателей ВРС для контроля ФСО и как интерпретировать динамику того или иного показателя во время баротерапии.

Безусловным считается тот факт, что приоритет первых исследований ВРС во время ГБО принадлежит ученым бывшего СССР, но после выхода в 1996 году международного стандарта регистрации, расчетов и интерпретации показателей ВРС для клинических исследований [17] в развитых странах отношение к данному диагностическому методу изменилось и появился ряд зарубежных работ. Нам известны несколько таких исследований, в которых применяется метод ВРС для оценки ФСО во время ГБО.

В одной из работ использовалась ВРС до и после ГБО, и она обозначена как пилотное исследование [18]. Более интересна серия исследований финских коллег под руководством Lund V. и соавторов. В первой работе (1999г.) в четырех сериях нормо- и гипербарического воздействия (2,5 АТА) с гипероксией и нормоксией на 10 добровольцах была поставлена задача изучить спектральные характеристики ВРС. Добровольцы оценивали свое восприятие температуры, ушного дискомфорта, потоотделения и волнения в визуальном аналоговом масштабе. ЧСС снижалась у всех испытуемых, но между процедурами не было никаких статистически значимых различий. HF и индекс Hayano мощности HF увеличивался, а LF/HF уменьшался по мере увеличения парциального давления кислорода [19]. В следующей работе с аналогичным дизайном во время гипербарического воздействия ЧСС снижалась (P < 0,001), но ответ на гипербарию был почти одинаковый (P=0,14). Общая мощность спектра увеличивалась во время баровоздействия, но более существенно во время ГБО (P=0,003). Мощность HF (P<0,001), индекс Hayano (P=0,001) и нормализованные единицы мощности HF (P=0,002) увеличивались, а LF/HF (P < 0,001) уменьшался больше во время ГБО [20]. В следующем исследовании этого автора изучен вагусный тонус в результате проведения повторных сеансов ГБО (2,5 АТА) на 23 пациентах с заболеваниями челюстно-лицевой области (хронический остеомиелит, после радионекроза челюсти или восстановительной хирургии челюстно-лицевой области). Спектр ВРС изучался до, трижды во время и после ГБО. Группа разделена на подгруппы по точке 50 лет возраста. В результате обнаружено, что повторные сеансы ГБО не изменяли вагусную активность. В обеих возрастных группах статистически значимо увеличивался вагусный тонус без различий степени реактивности, но у более молодых мощность HF была значительно выше. Значительные изменения между последовательными измерениями HF были связаны с изменением давления [21].

В недавнем исследовании австрийских коллег (2005г.) у 12-ти добровольцев изучены изменения ЭЭГ, соматосенсорные и слуховые вызванные потенциалы, а также ВРС в четырех сериях нормо- и гипербарического воздействия (2 АТА) с гипероксией и нормоксией. Авторы утверждают, что из изученных физиологических характеристик только частота сердечных сокращений изменяется статистически значимо [22].

Работы финских и австрийских коллег интересны тем, что они изучают спектральные характеристики ВРС во время ГБО, в то время как в России большинство исследователей упускают эти важнейшие характеристики ритма сердца. Почему отечественная диагностическая технология, которая имеет перспективы стать мощным инструментом управления дозой гипербарического кислорода и предотвращения патогенных эффектов ГБО не получает дальнейшего развития? Ответ на этот вопрос достаточно прост: исследования данной диагностической технологии требует межотраслевого взаимодействия физиологов, электронщиков, программистов и организованных групп исследователей. Реализация такого взаимодействия возможна только в рамках специальных программ финансирования исследовательских проектов, либо силами отдельных исследователей, которые активно взаимодействуют с целью получения завершенного коммерческого и интеллектуального продукта.

О программах финансирования исследовательских проектов в наших странах говорить не приходится, так как, например, в 2005 г на всю гражданскую науку в России было выделено меньше двух миллиардов долларов, в то время как такие развивающиеся страны как Китай в 2006 году только на проведение опытно-конструкторских работ выделил 136 миллиардов долларов, то есть в 80 раз больше, чем в России [http://www.za-nauku.pochta.ru/docs/mironin_china_russia.files/filelist.xml]. Для Украины эти соотношения еще хуже. Поэтому не следует ждать существенных перемен в увеличении финансирования наук в наших странах, а необходимо самим решать насущные проблемы. Освоение и развитие технологий съема кардиоинтервалограммы не является затратным пунктом исследований ВРС во время ГБО, а обработка материалов исследований требует лишь определенного интеллектуального напряжения и вполне доступных на сегодняшний день информационных технологий.

Автор данного исследования имеет двадцатилетний опыт изучения ВРС во время ГБО. За этот период была создана собственная аппаратно-программная база для реализации технологии сбора кардиоинтервалограмм, анализа динамики показателей ВРС во время ГБО в реальном времени и углубленного научного ретроспективного анализа результатов исследований. Также нами проведены клинические исследования сравнительной диагностической эффективности известных производных ВРС для оценки ФСО во время ГБО и прогнозирования эффективности лечения. Отдельная серия наших исследований посвящена вопросам метрологической аттестации программных средств расчета спектральных характеристик ВРС. Результаты этих исследований опубликованы в журналах и доступны на авторском сайте (http//www.vkp.dsip.net). Исходя из этого опыта, позволим себе предложить экспертные оценки методологических и методических аспектов данной проблемы и определить перспективы дальнейшего развития применения ВРС как средства мониторного контроля ФСО во время ГБО.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

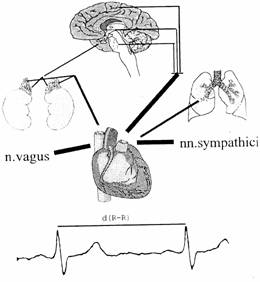

Могут ли производные кардиоинтервалограммы служить интегральной характеристикой состояния организма в процессе проведения баротерапии? По этому вопросу, как говорится «сломано много копий», так как любой исследователь, который занимается изучением ВРС, изначально верит в эффективность данного диагностического метода, рассчитывая на то, что по результатам исследований можно будет заменить методом ВРС всю иную диагностику. Лучше всего эта концепция выражена в наименовании популярной брошюры «Измерьте ваше здоровье», которую написал основоположник метода ВРС Р.М.Баевский [23]. Но в реальности этот метод, как и любой другой имеет вполне ограниченные рамки, хотя существует множество научных фактов о том, что характеристики ВРС отражают функциональный статус различных систем организма. Исходя из существующих научных фактов в 1997 на международном конгрессе по биологии высокого давления в постерном докладе мы впервые представили следующую модель сердечного ритмогенеза (опубликовано в 1998, www.vkp.dsip.net/Papers/Konc2.htm).

|

Рис.1. Модельное представление взаимосвязи ВРС и функционального статуса различных систем организма |

Эта модель со временем дополняется все новыми фактами, но, тем не менее, остается абстрактной моделью, которая необходима лишь для лучшего понимания того, какие категории ФСО отражаются показателями ВРС.

Обсудим еще один аспект вышеуказанного вопроса с точки зрения экономичности и, следовательно, эффективности ВРС, как метода диагностики. В сравнении с любым известным методом диагностики у метода ВРС соотношение эффективность/цена имеет существенные преимущества. Важно также учесть тот факт, что ЭКГ-сигнал является, фактически, единственным доступным объективным критерием ФСО во время ГБО. Все эти факты и ограничения позволяют заключить, что электрокардиографический сигнал является единственным приемлемым для практики источником информации о ФСО во время ГБО.

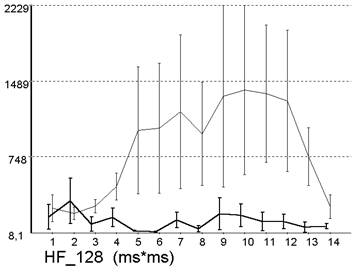

Статические характеристики ВРС или динамика функционального статуса? Чаще всего исследователи пытаются оценить ФСО по отельным измерениям характеристик ВРС, например до и после баротерапии. При этом невозможно судить о величине реакции на гипербарический кислород, то есть о реактивности организма к гипероксии. Реактивность к гипероксии является наиболее ценной характеристикой наличия токсических эффектов гипербарического кислорода, так как она прямо связана с понятием резистентности, то есть способности организма сохранять гомеостаз при заданном уровне гипероксии. Часто исследователи пытаются связывать эффект отдельного сеанса ГБО по соотношению определенного показателя ВРС до и после баротерапии. В этих случаях может быть потеряна ценная информация. Продемонстрируем это на примере с использованием нашего протокола мониторинга показателей ВРС во время ГБО (рис.2).

|

Рис.2. Изменения HF (M±m) на этапах ГБО у пациентов тяжелым отравлением угарным газом с благоприятными (тонкая линия, 16 наблюдений, 18 сеансов ГБО) и неблагоприятными исходами (толстая линия, 3 наблюдения, 11 сеансов ГБО). |

Изменение высокочастотной компоненты мощности спектра ВРС до и после ГБО у пациентов с разными клиническими исходами, но одинаковым уровнем нарушения сознания при поступлении не имели существенных статистически значимых различий. Можно лишь говорить о тенденции более высоких значений HF при благоприятных исходах. То есть если основываться на данных HF до и после ГБО (1 и 14 этапы) в этих двух клинических группах, то никакой закономерности не удается обнаружить. Если оценить динамику HF на протяжении всего сеанса баротерапии, которая является характеристикой парасимпатической реактивности на гипероксию, то без какого-либо статистического анализа становится очевидным тот факт, что если во время ГБО показатель HF демонстрирует высокий реактивный ответ (увеличение показателя), то у этих пациентов можно ожидать благоприятный исход лечения. С другой стороны, в группе с неблагоприятными исходами на 5-6 этапе происходит снижение HF, что может быть признаком токсического действия выбранного режима ГБО, либо показателем того, что у этих больных следует отказаться от ГБО. Этот простой пример демонстрирует сравнительное преимущество динамических рядов показателей ВРС перед статическими измерениями до и после ГБО. В других наших сериях клинических исследований (http://www.vkp.dsip.net/SubMain/HRV_lst.htm) обнаружены интересные групповые закономерности, которые связаны с нарушением резистентности к гипероксии на определенных этапах ГБО в группах с конкретной типовой клинической ситуацией.

Если результаты нашего исследования сопоставить с неопределенными заключениями метаанализов рандомизированных клинических испытаний эффективности ГБО при отравлениях угарным газом, то вполне возможно, что в будущих испытаниях при обеспечении мониторинга ВРС во время ГБО можно получить более однозначные положительные результаты. Отсутствие увеличения значения HF во время изопрессии будут критериями исключения из исследований соответствующих пациентов, а остальным пострадавшим будут подобраны оптимальные дозы ГБО по данным ВРС. Только в таком случае будет учтен вышеприведенный принцип Парацельса, а использование метода ГБО можно будет с определенным приближением считать адекватным для каждого пациента. Если в клинических испытаниях эффективности ГБО использовать у всех пострадавших одинаковые, достаточно высокие дозы гипероксии, то всегда у части пациентов будут получены отрицательные результаты лечения, то есть в целом будет получен неопределенный результат.

Обобщим вышеприведенные рассуждения о статических и динамических характеристиках ВРС во время ГБО простой и однозначной моделью. Если определенные статические характеристики ВРС позволяют сделать заключение о статусе пациента, то динамика этого статуса во времени в процессе воздействия определенной дозы ГБО будет представлять собой функцию, то есть определенную кривую в двумерном пространстве (если оценивается один показатель ВРС или комплексный параметр ФСО, а фактор воздействия имеет стандартные характеристики). Это и есть ФСО в процессе ГБО. Эту мысль можно выразить дифференциальным уравнением первого порядка в виде:

F=dS/dt, где

F – кривая (функция), которая характеризует ФСО во время ГБО;

dS – мгновенные числовые характеристики статуса по данным ВРС в определенные временные (dt) промежутки.

Таким образом, если взглянуть на рис.2, то можно увидеть две разные функции (F), которым соответствует два разных ФСО во время ГБО и два разных клинических исхода. В соответствии с этой теорией можно в процессе исследований вычислить ряд функций, каждая из которых будет соответствовать определенным прогнозам.

Какие показатели ВРС наилучшим образом отражают ФСО во время ГБО? Для оценки ВРС различные исследователи предлагают целый ряд математических производных кардиоинтервалограмм, которые несут различную физиологическую информацию. В реальности существует две крайности. В одном случае используются устаревшие принципы и урезанные оценки показателей ВРС, которые были предложены Р.М.Баевским еще в 80-х годах прошлого столетия, в другом случае отдается предпочтение только методам спектрального анализа ВРС, без анализа других характеристик ВРС. При этом и те и другие исследователи исключают из анализа такие методы как автокорреляционный анализ или изучение динамики спектральных пиков на графиках спектрограмм. Обсуждаемый диагностический метод является развивающимся знанием, поэтому любой современный исследователь обязан совершенствовать эти методические аспекты. В наших исследованиях получен целый ряд новых научных фактов о диагностическом значении динамических рядов малоизученных производных кардиоинтервалограмм (http://www.vkp.dsip.net/ SubMain/HRV_lst.htm).

Какие категории ФСО могут быть отражены в динамике различных показателей ВРС во время ГБО? Этот вопрос имеет отношение к патофизиологии, связан с синдромным клиническим подходом и актуален для понимания широких возможностей и ограничений метода ВРС. Основы понимания того, что метод несет информацию о разных категориях ФСО заложены в теоретических исследованиях Р.М.Баевского. Одни характеристики ВРС связаны с тонусом отделов вегетативной нервной системы, другие, предположительно, связаны с активностью определенных уровней ЦНС, третьи наилучшим образом отражают уровень барорефлекса. Снижение дисперсии кардиоинтервалов характеризует определенное напряжение вегетативной регуляции, средняя длительность кардиоинтервалов является наиболее устойчивым характеристикой среднего уровня гомеостатирования, график автокорреляционной функции отражает синхронизацию механизмов регуляции. Понимание различных механизмов вегетативной регуляции в обеспечении определенного ФСО при соответствующих клинических ситуациях более перспективно для дальнейшего развития диагностического метода, чем только поиск простых статистических зависимостей между клиническими исходами и отдельными показателями ВРС.

По каким принципам следует проводить клиническое исследование диагностической эффективности ВРС во время ГБО? Для развития методологии ВРС во время ГБО необходим многофакторный сравнительный статистический анализ динамики всех известных производных показателей кардиоинтервалограммы. Сравнительный анализ показателей ВРС должен основываться на известном научном принципе, который взят из теории регрессионного анализа. В соответствии с этим принципом следует формировать группы показателей ВРС, которые объединяются по признаку существенной взаимной корреляции.

Следующий основополагающий принцип исходит из клинической эпидемиологии - новой клинической науки о теории клинических исследований. В современных диагностических исследованиях изучаемый диагностический метод должен сопоставляться либо с клиническими исходами, либо с референтными критериями заболеваний и повреждений (золотым стандартом диагностики). Таким образом, выделив группы показателей ВРС (по признаку взаимной корреляции) следует сопоставить их тренды с клиническими исходами наблюдений. Затем выделяют наиболее очевидные факторы в динамике изучаемых показателей ВРС во время ГБО, которые соответствуют определенным клиническим исходам, выражают эти факторы в цифровом виде и выполняют расчет эпидемиологических характеристик диагностического теста. То есть из группы взаимно коррелирующих показателей ВРС выделяют наиболее ценные производные. Таким образом, вычисляют чувствительность и специфичность диагностического фактора, и другие показатели, которые дают однозначное строгое цифровое выражение эффективности изучаемого диагностического и прогностического теста.

Какие размеры выборок кардиоинтервалов следует использовать для мониторинга ФСО во время ГБО? Это один из принципиальных вопросов, от решения которого зависит возможность получать повторяемые результаты в разных исследованиях. Известные международные [17] и российские [25] рекомендации предполагают изучение пятиминутных выборок кардиоинтервалов. С другой стороны теория информации постулирует, что чем больше массив информации, тем меньше вероятность регистрации так называемых «переходных процессов» в функциональном состоянии различных систем организма. Эта закономерность по отношению к методу ВРС была описана более 20 лет назад в классической монографии [3]. По нашим данным для регистрации переходных процессов, которые представляют главный интерес во время сеанса баротерапии, следует использовать размеры выборок кардиоинтервалов от 50 до 150. Эти объемы выборок позволяют корректно вычислять высокочастотный и низкочастотный диапазон спектра ВРС, то есть те частотные диапазоны, которые представляют известную клиническую ценность.

Таким образом, для мониторного контроля ФСО по данным ВРС пока еще не разработаны какие либо стандарты. Задачи статического исследования в терапии и кардиологии существенно отличаются от целей мониторинга в интенсивной терапии и при быстро изменяющихся состояниях, поэтому в соответствии с объектом мониторинга следует разрабатывать соответствующие методологические принципы мониторинга показателей ВРС для оценки ФСО.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ И РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВРС ВО ВРЕМЯ ГБО

Какие идеальные требования к монитору для регистрации кардиоинтервалов? В данном подразделе мы будем говорить лишь о мониторе, который предназначен для научных исследований метода ВРС. Оценка качества клинического исследования начинается с метрологических характеристик используемых измерительных устройств. Если эти устройства не обеспечивают приемлемую точность измерений, тогда никакие научные факты не могут обсуждаться. При оценке характеристик ВРС предметом соответствующего математического анализа является массив кардиоинтервалов. Существует два основных вопроса при выборе монитора для регистрации ВРС: точность измерения длительностей кардиоинтервалов и возможность экспорта записанных массивов кардиоинтервалов для ретроспективного научного анализа.

Монитор должен обеспечивать сохранение в базе данных всех выполненных записей либо в виде цифрового массива длительностей кардиоинтервалов, либо в виде нативной ЭКГ с параллельной регистрацией времени выполнения исследования. Отсутствие возможности ретроспективно проанализировать массивы кардиоинтервалов не позволяет выполнить расчет дополнительных производных ВРС, резко снижает ценность научных данных и доверие к результатам исследований. Кроме того, в соответствии с современными стандартами международной публикационной практики, доступ к полному объему первичного материала со стороны рецензентов и редакторов является одним из условий публикаций в рейтинговых медицинских журналах. Это позволяет заинтересованным исследователям проверить заявленные научные факты и выполнить независимый выборочный анализ первичного материала.

Для сохранения первичного материала рекомендуется формат последовательного построчного представления цифровых значений каждого кардиоинтервала в формате ASCII. Качественные мониторы должны обладать возможностью экспорта зарегистрированных массивов кардиоинтервалов и импорта внешних данных. Далеко не все коммерческие системы регистрации и расчета характеристик ВРС отвечают этим требованиям.

Эти два условия определяют качество будущего исследования. Иногда в мониторе есть целый ряд всевозможных сервисных функций для вычисления ограниченного количества показателей ВРС, визуализации динамики этих показателей и другие возможности дополнительной обработки кардиоинтервалограмм. Такие дополнительные возможности актуальны для клинической практики, при условии, что в научных исследованиях четко определены решающие правила по которым оценивают динамику определенных показателей ВРС во время ГБО, которые в свою очередь обеспечивают врача информацией о ФСО. Так как до сих пор не существует таких согласованных решающих правил, то всякое сервисные функции в мониторах при организации исследований не актуальны.

Какие требования к программам для расчета показателей ВРС? Следующей группой вопросов является качество программ вычисления производных ВРС во время ГБО. Каждый коммерческий монитор комплектуется оригинальными программными средствами, которые позволяют в реальном времени вычислять ограниченный набор показателей ВРС. Метод ВРС относится к новым диагностическим технологиям, поэтому до сих пор не существует общепринятых международных или национальных протоколов и организаций для проверки качества программ расчета показателей ВРС. Именно поэтому возможность экспорта и импорта массивов кардиоинтервалов является обязательным условием качественного монитора. Наиболее сложной проблемой программного обеспечения является расчет спектральных характеристик ВРС. Если мониторы не обеспечивают приемлемую точность измерений и расчетов, тогда никакие научные факты не могут обсуждаться. Результаты нашего независимого тестирования показали высокий уровень случайных и систематических погрешностей вычисления спектральных характеристик ВРС в трех украинских и одной российской коммерческих программах, что не позволяет получать повторяемые результаты в клинических исследованиях (http://www.kkn0.narod.ru/P3/H2_Main.html).

Кроме качественного расчета первичных производных ВРС для ретроспективного научного анализа необходимы специальные программы статистической обработки и визуализации динамики показателей ВРС в клинических группах. Таких коммерческих программ не существует и не может существовать, так как в каждом исследовании ставятся конкретные задачи, и под эти задачи должно готовиться соответствующее программное обеспечение многофакторного анализа полученного клинического материала. Без таких программ пакетного анализа невозможно провести качественный разведочный анализ для поиска наиболее убедительных закономерностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метод динамического контроля показателей ВРС является, как и двадцать лет назад, перспективной диагностической технологией для существенного изменения практики клинического применения ГБО. Но за время освоения и развития этой диагностической технологии так и не выполнены всесторонние фундаментальные исследования, в соответствии с которыми можно было бы разработать принципы оптимизации режимов лечебной гипероксии в соответствии с «учетом индивидуальной реакции больного на вдыхание кислорода». Следует признать, что не существует каких либо материальных ограничений для оправдания пассивности научного сообщества в этом вопросе. Доступность современных информационных технологий и достаточная изученность теории ВРС позволяют без дополнительных источников финансирования на основе личной инициативы провести соответствующие обсервационные диагностические клинические исследования.

Организация рабочей группы по данной проблеме в рамках нашей ассоциации может позволить увеличить эффективность и качество исследований. Программа работы такой группы должна складываться из обучающих семинаров, подготовки и распространения унифицированного программного и аппаратного обеспечения исследований, обеспечения контроля и рецензирования научных работ, проведения итоговых конференций по результатам различных исследований и определения направлений дальнейших исследований проблемы.

ЛИТЕРАТУРА

-

Физиология и патология дыхания, гипоксия и оксигенотерапия.- Издательство академии наук УССР.- Киев.-1958.Parin V.V., Baevsky R.M., Gazenko O.G. Heart and circulation under space conditions. // Cor et Vasa, 1965.- 7 (3), p.165-184.

Баевский Р.М., Кириллов О.И., Клецкин С.З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе.- М:Наука.- 1984, 286с.

Исаков Ю.Ф., Михельсон В.А., Анохин М.И. Оксигенотерапия и гипербарическая оксигенация у детей, М.: Медицина, 1981.- 236 с.

Ефуни С.Н. Руководство по гипербарической оксигенации.- М.: Медицина, 1986.- 416 с.

Зальцман Г.Л., Кучук Г.А., Гургенидзе А.Г. Основы гипербарической физиологии.- Л.: Медицина, 1979.- 320 с.

Агеенко В.П., Воробьев В.С., Прохоров Б.А., Денисова Л.А. Автоматизация контроля за состоянием новорожденных при лечении гипоксического синдрома методом ГБО // Мат. конф. <Теория и практика электрокардиологических и клинических исследований>.- Каунас, 1981.- С.352-354.

Анохин М.И., Байдин С.А., Казанский Д.Д., и др. Кардиореспиратографический контроль эффективности сеансов гипербарической оксигенации у детей // Мат. междунар. симп. <Гипербарическая медицина> .- 1983.- Т.1.- С.223-225.

Калитенко С.А. Компьютерная пульсометрия в диагностике кислородной интоксикации гипербарическаяоксигенация // Тез. IV Всесоюзн. симпозиума <Гипербарическая оксигенация>.- М.- 1989.- С.35-38.

Ципис А.Э., Каганский М.А., Аксельрод А.Ю., Шницер С.В. Использование вариационной пульсометрии для оценки состояния больных перитонитом в процессе применения сеансов ГБО // Мат. симп. <Итоги и персп. разв. совр. реаниматол>.- М., 1986.- С.167.

Юрышев В.Ф., Родионов В.И., Морозова Т.А. Использование компьютерного анализа кардиограммы для прогноза лечения больных хронической ИБС в условиях ГБО // Тез. IV Всесоюзн. симпозиума <Гипербарическая оксигенация>.- М.- 1989.- С.189.

Байдин С.А., Чанов Л.Г., Ермолин А.В., Репин В.С., Каримов А.Л. Новые технические средства контроля состояния пациента в ГБО-терапии. // Бюллетень гипербарической биологии и медицины.- 1995.-№ 3.- С.19-26.

Байдин С.А., Биккулова Д.Ш., Костюков Ю.И. и др. Влияние ГБО на состояние вегетативной нервной системы у больных хирургического профиля // Гиперб. физиол. и мед.- 1996.- № 4.- С.69-70.

Авдеева О.В., Федотов В.С., Авдеев Ю.В. Гипербарическая оксигенация в комплексном лечении лиц, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения // Гиперб. физиол. и мед.- 1996.- № 4.- С.42-43.

Черный В.С. Коррекция функционального состояния водолазов // Гиперб. физиол. и мед.- 1996.- № 4.- С.73.

Воронцова Е.В., Кирячков Ю.Ю., Кузьмина Е.Г и соавт. Многокомпонентная оценка клинической эффективности сеанса и курса гипербарической оксигенации у хирургических больных // Гиперб. физиол. и мед.- 2000.- № 3.- С.13-16.

Heart Rate Variability. Standarts of Measurements, Physiological Interpretation, and Clinical Use // Eur. Heart J.-1996.- V.17, p.354-381.

Bartels M.N., Gonzalez J.M., Kim W., De Meersman R.E. Oxygen supplementation and cardiac - autonomic modulation in COPD // Chest.- 2000.- V. 118, № 3.- p. 691-696.

Lund V, Kentala E, Scheinin H, Klossner J, Helenius H, Sariola-Heinonen K, Jalonen J. Heart rate variability in healthy volunteers during normobaric and hyperbaric hyperoxia. Acta Physiol Scand.- 1999.- V.167.-p.29-35.

Lund V., Kentala E., Scheinin H., Klossner J., Sariola - Heinonen K., Jalonen J. Hyperbaric oxygen increases parasympathetic activity in professional divers // Acta Physiol Scand.- 2000.- V. 170, № 1.- P. 39-44.

Lund V, Kentala E, Scheinin H, Lertola K., Klossner J, Aitasalo K., Sariola-Heinonen K, Jalonen J. Effect of age and repeated hyperbaric oxygen treatments on vagal tone // Undersea and Hyperbaric Medicine, 2005, Vol. 32, No. 2 p.111-119.

Litscher G., Friehs G., Maresch H., Pfurtscheller G. Electroencephalographic and evoked potential monitoring in the hyperbaric environment // Journal of Clinical Monitoring and Computing.- 2008.- V 3.- № 1.- p. 10-17.

Баевский Р.М., Гуров С. Г. Измерьте ваше здоровье. М., Советская Россия,1988.- 118с.

Воробьев К.П. Клинико-физиологический анализ категорий функционального состояния организма и интенсивная терапия. // Вестник интенсивной терапии, 2001.- № 2.- С.3-8.

Баевский Р.М. и соавт. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных элетрокардиографических систем (Методические рекомендации). // Вестник аритмологии, 2001.- №24.- С.65-87.