| Главная страница | Авторский информационный ресурс врача-исследователя Воробьева К.П. |

|---|---|

| Публикации | |

| Эта статья была впервые опубликована: | Материалы Всеукраинской научно-практической конференции: "Современные методические подходы к анализу состояния здоровья", Луганск, 17-18.03.08 (программный доклад на конференции) |

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ЧАСТОТНЫХ ДИАПАЗОНОВ ПРИ АНАЛИЗЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА В КЛИНИКЕ И ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Аннотация

В работе выполнен анализ международного стандарта частотных диапазонов при оценке вариабельности сердечного ритма (ВРС) у пациентов критических состояниях и в эксперименте на животных. Кратко представлены теоретические основы спектрального анализа ВРС. Показано, что при построении графика мощностей спектра путем преобразования Фурье формируется так называемое «зеркало спектра» с центральной частотой равной половине частоты дискретизации. Эта центральная частота определяет верхнюю границу высокочастотного диапазона спектра ВРС.

В свою очередь частота дискретизации определяется средней длительностью кардиоинтервалов изучаемой выборки. При тахикардии у людей и при высокой частоте сердечных сокращений у экспериментальных животных следует использовать расширенный высокочастотный диапазон спектральной мощности ВРС.

Ключевые слова: вариабельность ритма сердца, спектральная мощность, высокочастотный диапазон.

Ведение

В последнее десятилетие благодаря развитию информационных технологий получил дальнейшее развитие анализ вариабельности ритма сердца (ВРС) как наиболее точная вегетативная характеристика организма и как интегральный критерий функционального состояния организма. Чаще всего этот метод используется в кардиологии, физиологии, неврологии, спортивной медицине, интенсивной терапии и анестезиологии.

Следует отметить, что, несмотря на то, что метод ВРС изучается около 50-ти лет до сих пор остается нерешенными целый ряд методических вопросов этого диагностического метода. После утверждения согласительной комиссией в 1996 году международного стандарта [1] метод ВРС стал шире использоваться в клинике и эксперименте. Появилось большое разнообразие различных программных продуктов для вычисления показателей ВРС. Иногда в этих программах заложены ошибки, которые неочевидны на первый взгляд, но выявляются при более тщательном анализе с использованием контрольных выборок [2]. В Украине и России до сих пор нет организации, которая бы проводила метрологическую аттестацию программных продуктов анализа ВРС. Наиболее серьезные проблемы возникают при спектральном анализе кардиоритмограмм, так как каждый изготовитель использует разные программные алгоритмы. В результате этого в исследованиях зачастую содержатся грубые систематические ошибки представления цифровых характеристик ВРС (http://www.kkn0.narod.ru/P2).

Известный международный стандарт представления спектральных характеристик ВРС имеет ряд ограничений, которые не позволяют его широко использовать в интенсивной терапии и эксперименте.

Цель

Анализ приемлемости международного стандарта представления спектральных характеристик ВРС для использования при критических состояниях в клинике и в эксперименте на животных.

Материалы и методы

Объектом исследования явились эмпирические исследования И.А.Хрипаченко в клинике и эксперименте на крысах [3-5], в которых обнаружена клинически важная информация о диагностической ценности спектра мощности ВРС в диапазоне выше 0,4 Гц (за пределами рекомендованными международным стандартом).

Для исcледований также использовались реальные выборки кардиоинтервалов полученные при помощи авторской программы “Мониторная система для интенсивной терапии и гипербарической оксигенации” (Сертификат качества МЗ Украины от 1.08.95г) с точностью оценки длительности кардиоинтрвалов не менее 1 мс и выборки полученные при помощи программы-имитатора, которую разработал Паламарчук Е.А. [2].

Предварительные сравнительные исследования нашей программы позволяют предположить получение повторяемости и достаточно высокой точности (в сравнении с основными программами, которые используются в Украине) при вычислении параметров спектральных характеристик ВРС (http://www.kkn0.narod.ru/P2/H1_Main.html).

Сущность методической проблемы

Международный стандарт ВРС разработан согласительной комиссией [1] в 1996 году и рассчитан на использование в клинических исследованиях. Этот стандарт, в первую очередь, устанавливает диапазоны частот, в которых производится вычисления спектра ВРС и не предназначен для исследований на животных. В этой связи, возникает вопрос: насколько приемлем этот стандарт для условий эксперимента на животных и в особых клинических случаях, которые сопровождаются тахикардией. Для различных объектов исследований существуют свои требования к устройством сбора кардиоинтервалов и к программам их анализа. В клинических и экспериментальных исследованиях И.А.Хрипаченко обнаружил, что при критических состояниях (синдром системного воспалительного ответа) и у экспериментальных животных (крысы) в диапазоне более 0,4 Гц появляются диагностически важные составляющие мощности спектра ВРС [3].

В результате анализа этих данных исследователь предложил новый подход к оценке спектральных характеристик ВРС, при котором расширяется стандартный высокочастотный диапазон (граница – 0,4 Гц) у крыс до 2Гц, а при критических состояниях до 0,75 Гц. В связи с этим автор предложил ввести новое понятие «ультравысокочастотный диапазон» (VHF). Результаты данных исследований обобщены и защищены докторской диссертацией, что, по определению, предполагает высокую степень доверия к указанным рекомендациям по изменению международного стандарта ВРС у данных категорий объектов исследований.

Основной задачей данного исследования является анализ обнаруженного феномена и оценка научной корректности новых научных положений в указанном исследовании.

Основные положения спектрального анализа ВРС

Для интерпретации основных положений спектрального анализа ВРС в рамках изучаемой проблемы мы воспользовались материалами монографии О.В.Коркушко и соавт (2002), в которой с нашей точки зрения наиболее доступно для неспециалиста в области математики изложены основы спектрального анализа ВРС [6]. В специальном разделе этой монографии при описании основ математического анализа спектра ВРС указывается, что при вычислении “Наибольшая частота спектра равна f макс = 1/?t” [6, с.159], где, в общем случае, ?t численно соответствует средней длительности кардиоинтервалов в изучаемой выборке. Далее указывается, что “...спектр всегда симметричен относительно вертикальной прямой f = 1/2(f макс)” [6, c.160], а ”... эффективно полезный диапазон частот (содержащий не избыточную информацию простирается от 0 до 1/(2*?t) [6, с.160]. То есть, по сути, это означает, что в зависимости от значения ?t максимальные верхние значения спектра ВРС будут различны. При уменьшении ?t, диапазон верхней частотной границы спектра ВРС будет расширяться.

Продемонстрируем эти математические положения на практических примерах при помощи двух искусственно созданных выборок (рис.1).

А

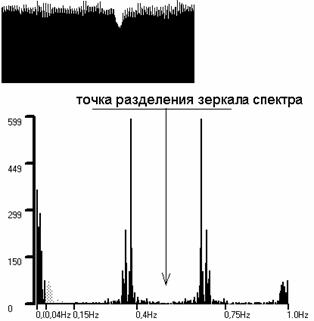

В

Рис.1. Демонстрация «зеркала спектра» и частоты его разделения при разной средней длительности анализируемых кардиоинтервалов

Примечания

А. Спектр мощности выборки кардиоинтервалов с параметрами заданной мощности 1000мс2 на частотах 0.03, 0.08 и 0.25Гц. Дискретность сигналов (средняя длительность интервалов) - 1Гц (1,002 с). Частота точки симметрии спектрального графика - 1Hz/2= 0,5Гц

В. Спектр мощности выборки с теми же параметрами заданной мощности, но каждый заданный интервал увеличен на 0,4 сек. Дискретность сигналов - 0,72Гц (средняя длительность интервалов) – (1,402 с). Частота точки симметрии спектрального графика – 0,72Гц/2= 0,36ГцВторая выборка (В) отличается от первой, тем что ?t=?t1+0,4с, а максимальная измеряемая частота смещена в более низкочастотную область. Эти графики наглядно демонстрируют закономерность смещения границы разделения так называемого “зеркала спектра” в более высокочастотную область при увеличении частоты сердечных сокращений (уменьшении длительности кардиоинтервалов).

Исходя из этих теоретических посылок у крыс, например, при частоте сердечных сокращений 300 в мин ?t соответствует средней длительности кардиоинтервала - 0,2с, а f макс=1/0,2=5Гц. В этом случае на графике дискретного преобразования Фурье максимальная частота измеряемого диапазона будет ограничена 2,5Гц. У тяжелых больных с синдромом системного воспалительного ответа клинически значимой можно считать максимальную частоту сердечных сокращений около 120 в мин. По аналогии вычисляем максимальную верхнюю частоту измеряемого диапазона спектра Фурье и получаем 1Гц.

Совершенно очевидно, что именно эти закономерности позволили И.А.Хрипаченко в своих исследованиях при помощи специальной программы наблюдать смещение частоты разделения зеркала спектра в более высокочастотный диапазон. Однако эти эмпирические данные были неверно истолкованы исследователем.

Продемонстрирует наше утверждение путем анализа спектра мощности ВРС двух реальных выборок кардиоинтервалов у пациентов с отравлением угарным газом средней (А) и тяжелой (В) степени тяжести (рис.2).

А

В

Рис.2 Графики мощности спектра ВРС с использованием расширенного до 1Гц диапазона изучаемых частот при анализе двух реальных выборок с разной длительностью кардиоинтервалов.

Исходя из вида графиков спектра мощности ВРС отчетливо видно "зеркало спектра". Мощность пика HF и мощность пика в диапазоне 0,4-0,75Гц раны одному и тому же значению 598мс2.

В диссертации И.А.Хрипаченко на с.189 приводится математический постулат, в соответствии с которым общая мощность спектра ВРС (TP) всегда соответствует дисперсии анализируемой выборки.

Однако в шестом выводе диссертационного исследования этот постулат опровергается: «Объективными критериями смещения регуляторных влияний в область «ультравысоких частот» являются: преобладание дисперсии кардиоинтервалов над показателем общей спектральной мощности» [3]. Такое утверждение может быть верно, только для случая, когда используется международный стандарт анализа спектра ВРС (верхний диапазон оцениваемого спектра ограничен 0,4Гц) а ?t исследуемой выборки кардиоинтервалов значительно меньше, чем 1,25с (0,8Гц). Например, если при анализе спектра ВРС для выборки на рис. 2(В) использовать частотные диапазоны международного стандарта с ограничением на уровне 0,4 Гц, тогда общая мощность спектра (TP) будет равна 485мс2, что значительно меньше дисперсии этой выборки (644мс2). Если же следовать рекомендациям И.А.Хрипаченко и использовать расширение спектрального диапазона до 0,75Гц, тогда величина TP =603мс2, то есть приближается к величине дисперсии. Если использовать еще более расширенный диапазон до 1Гц, тогда TP =653мс2. И только при вычислении спектра с учетом точки разделения зеркала спектра (0,91Гц) мы получаем эквивалентные значения TP и дисперсии, то есть, подтверждаем вышеизложенный математический постулат.

С другой стороны, если использовать так называемый «диапазон очень высоких частот» (VHF), который предложил И.А.Хрипаченко как новшество, тогда в некоторых случаях, при брадикардии значение TP может включать гармонические составляющие зеркала спектра, что в свою очередь приводит к неправильной интерпретации физиологического значения производных спектрального анализа сердечного ритма. При этом необходимо заметить, составляющие зеркала спектра, как показано на рис.2(А) будут включены в состав. В этом случае вычисленное значение TP=VLF+LF+HF+VHF будет существенно превышать величину дисперсии (VLF, LF, HF, VHF соответственно мощности спектра в очень низкочастотном, низкочастотном, высокочастотном и очень высокочастотном диапазонах).

Обсуждение

Исходя из результатов исследования можно предположить, что в работе И.А.Хрипаченко впервые выявлен феномен, который заключается в обнаружении клинически значимых мощностей спектра ВРС в диапазоне свыше 0,4 Гц при критических состояниях у пациентов с синдромом системного воспалительного ответа. С другой стороны утверждение автора о диагностическом значении феномена преобладания дисперсии кардиоинтервалов над показателем общей спектральной мощности противоречит теории математики. Это обусловлено неверной интерпретацией понятия общая мощность спектра ВРС в исследованиях И.А.Хрипаченко и методически неверным подходом при вычислении спектральных характеристик ВРС. Этот подход не учитывает наличие зеркала спектра на графиках мощности спектра ВРС при расширении спектральных диапазонов в более высокочастотный диапазон, чем предусмотрено известным международным стандартом (0,4Гц).

Поэтому практические рекомендации автора: «Для оценки нейрогуморальной регуляции у больных с синдромом системного воспалительного ответа и синдромом полиорганной недостаточности спектральный анализ вариабельности сердечного ритма целесообразно проводить в расширенном до 0,75 Гц диапазоне» не вполне верно. Методически правильно использовать расширение оцениваемого спектрального диапазона до значения равного 1/(2*?t). Так при тахикардии 120 в мин верхняя граница изучаемого спектра будет равна 1/(2*(60/120)) = 1Гц, а при ЧСС = 80, соответственно – 0,67Гц.

Указанные принципы следует использовать и в эксперименте на животных. При возможной ЧСС у крыс 400 в мин, верхняя граница оцениваемых мощностей спектра ВРС должна включать все значения вплоть до 3,3Гц. Для каждого вида животных необходимо разрабатывать свои референтные диапазоны спектра ВРС исходя из указанных теоретических посылок.

Таким образом, международный стандарт представления спектра мощности ВРС не обеспечивает решение исследовательских задач для ряда клинических и экспериментальных объектов исследований. В научных исследованиях целесообразно использовать плавающий верхний диапазон оцениваемых спектральных мощностей в соответствии со средней длительностью кардоинтервалов у объектов исследований. Только в этом случае будет сохраняться правило эквивалентности дисперсии и общей мощности спектра ВРС.

Выводы

- Международный формат представления спектра мощности ВРС не обеспечивает полной оценки диагностически важных спектральных характеристик.

- В клинических исследованиях в интенсивной терапии, при тахикардии и в эксперименте на животных целесообразно расширять оцениваемые спектральные диапазоны ВРС до уровня 1/(2*?t), где ?t – средняя длительность кардиоинтервала в изучаемой выборке.

- Для оценки методического уровня исследований в области ВРС, особенно в диссертационных исследованиях, необходимо привлекать соответствующих экспертов.

Перспективы дальнейших исследований в связи с полученными результатами

Использование плавающего верхнего диапазона оцениваемых спектральных мощностей ВРС у различных объектов исследования в соответствии со средней длительностью кардиоинтервалов в изучаемой выборке позволяет изучать полный спектр мощности ВРС. Этот методический подход может позволить выработать новые референтные диапазоны спектрального оценивания для разных объектов исследований в клинике и эксперименте на животных.

Литература

- Task force of the European society of cardiology and the North American society of pacing and electrophysiology Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use // Eur Heart J.- 1996.- V.17.- P.354-381.

- Воробьев К.П., Паламарчук Е.А., Результаты независимого тестирования трех программ вычисления показателей вариабельности сердечного ритма // Український медичний часопис.- 2007.-№5.- С.45-51.

- Хрипаченко И.А. Нейрогуморальная регуляция и оптимизация её оценки у больных с синдромом полиорганной недостаточности // Автореферат дисс. докт. мед. Наук, анестезиология и интенсивная терапия 14.01.30, Днепропетровск, 2006, 40с.

- Хрипаченко И.А. Определение оптимального диапазона спектрального преобразования сердечного ритма у больных с критическими состояниями. // Питання експериментальної та клінічної медицини 2005.-Вип 9.- Т.2с.284-289.

- Хрипаченко И.А., Савустьяненко А.В., Бессмертній С.А., Зинович И.И. Стандартизация подходов к спектральному анализу сердечного ритма у крыс. // Питання експериментальної та клінічної медицини 2005.-Вип 9.- Т.1.-с.166-170.

- Коркушко О.В., Писарук А.В.. Шатило В.Б. и соавт. Анализ вариабельности ритма сердца в клинической практике. Институт геронтологии, Киев, 2002.- 192с