| Главная страница | Авторский информационный ресурс врача-исследователя Воробьева К.П. |

|---|---|

| Публикации | |

| Эта статья была впервые опубликована: | Клиническая информатика и телемедицина .-2004.- №2.- с.197-201 |

Введение

Гипербарическая оксигенация (ГБО) это метод интенсивной терапии, который яляется стандартным элеменетом протоколов лечения ряда заболеваний в развитых странах Европы ( http://www.eubs.org ) и Америки ( http :// www . uhms . org ) [1, 2]. При критических состояниях и нарушениях вегетативной регуляции существует повышенная вероятность токсического действия терапевтических режимов ГБО [3,4], поэтому в этих клинических ситуациях решение проблемы контроля функционального состояния организма (ФСО) во время ГБО является актуальным для определения эффективности и предотвращения патогенных эффектов лечебной гипероксии.

Результаты предварительных исследований предполагают, что показатели вариабельности ритма сердца (ВРС) являются наиболее информативными характеристиками ФСО во время проведения сеансов ГБО [5-6].

Цель исследования : определить диагностическую ценность динамических рядов различных показателей ВРС во время ГБО путем их сопоставления с референтными клиническими характеристиками течения различных заболеваний.

Материал и методы

Обсервационное ретроспективное поисковое клиническое исследование текущей практики, которое основано на анализе 607 клинических наблюдений в процессе проведения 3892 сеансов ГБО при острых экзогенных интоксикациях и заболевания с нарушениями вегетативной регуляции.

Из всего массива клинических наблюдений выделены следующие группы: 231 клиническое наблюдение с различными заболеваниями, для изучения влияния пола, возраста и тяжести общего состояния на показатели ВРС во время ГБО; 53 клинических наблюдений при различных заболеваниях, которые характеризовались удовлетворительным состоянием, без манифестирующих нарушений вегетативной регуляции (группа сравнения); 15 пострадавших с ботулизмом тяжелой и среднетяжелой степени; 43 пострадавших при отравлениях угарным газом; 90 пострадавших при отравлениях ядовитыми грибами; 138 больных рассеянным склерозом; 18 больных дисциркуляторной энцефалопатией у ликвидаторов аварии на ЧАЭС; 36 больных вибрационной болезнью; 36 больных диабетом.

Во всех случаях ГБО проводили как элемент комплексной терапии в режиме 0,15-0,2 мПа, длительность сеанса по 30-40 минут, до 10 сеансов на курс лечения.

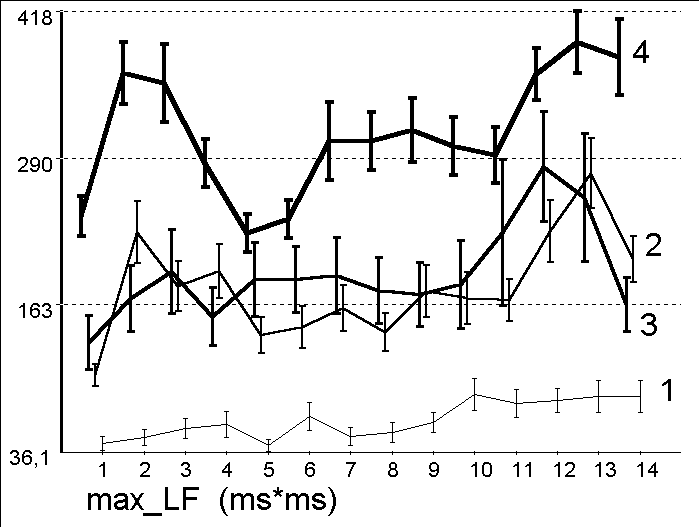

Сбор кардиоинтервалов осуществлялся кардиомонитором РКМ-01 и нашей программой «Мониторная система для интенсивной терапии и ГБО» (сертификат качества МЗ Украины от 1.08.95). Ретроспективный анализ полученных данных (более 25 тысяч выборок по 128 кардиоинтервалов) выполнен по специально разработанному протоколу, который предусматривает разделение сеанса ГБО на 14 этапов: до и после ГБО, по два пятиминутных промежутка во время компрессии и декомпрессии и восемь пятиминутных промежутков во время изопрессии (рис.1).

|

Рис. 1. Пример динамики одного из тридцати показателей ВРС на этапах ГБО в клинических группах. Примечания По оси абсцисс - этапы сеанса ГБО: 1 и 14 – до и после ГБО; 2, 3 и 12, 13 пятиминутные этапы компрессии и декомпрессии соответственно; 4-11 - пятиминутные этапы изопрессии. По оси ординат - средние значения показателя ВРС на этапах ГБО и стандартная ошибка среднего. |

Весь клинический материал представлен 32 сериями исследований, в которых для каждого из тридцати изучаемых показателей ВРС строились графики (как показано на рис.1) в изучаемых клинических группах в пределах одного листа. Это позволяло провести разведочный поиск и предположить те или иные закономерности в отношении диагностической ценности показателей ВРС, после чего производился углубленный статистический анализ.

Показатели ВРС расчитывались по известным алгоритмам [7, 8].

При обработке результатов исследований использовались два методических принципа: первый заключался в анализе межгрупповых различий вариабельности к гипероксии в группах выделенных по различным клиническим признакам; второй - в изучении общности клинических характеристик в группах, сформированных при помощи кластерного анализа динамики определенных показателей ВРС на этапах ГБО в общей когорте исследуемых. Во втором случае формирование групп выполнялось кластерным анализом по Ward методом городских кварталов при помощи программного пакета STATISTICA 6.0. Методологические принцип ы и подробное описание технологии сбора и анализа динамических рядов показателей ВРС изложены нами ранее в периодике [9, 10] и в Интернете (http://okontur.narod.ru/art/gbo/).

Для оценки различий средних между группами применяли t-критерий для двух независимых выборок при условии равных дисперсий и нормальном распределении. При нарушении этих условий использовался непараметрический критерий Манна-Уитни. При анализе различий показателей в одних и тех же наблюдениях в разные временные периоды использовали тест Вилкоксона для парных выборок. При проведении множественных сравнений независимых выборок для определения вероятности нулевой гипотезы об отсутствии различий между выборками использовали дисперсионный анализ. Математические прогностические модели строились на основе многофакторного регрессионного анализа. Модель считали информативной, если коэффициент множественной корреляции (R) был более 0,5 и достоверной, если значимость F-критерия (p) было менее 0,05.

В исследовании принят критический уровень значимости р проверяемых статистических гипотез равным 0,05. Показатели M и m в исследовании означают выборочное среднее и стандартную ошибку среднего, показателем n обозначается объем выборки. Характеристики выборочных средних в работе представлены как М± m.

Разведочный анализ динамики показателей ВРС производился при помощи специально разработанной пакетной программной технологии, выполненной нами на языке Delphi 4.

Результаты и их обсуждение

Представленные ниже данные являются итогом многолетнего комплексного исследования, поэтому в публикации перечисляются основные научные результаты этой работы.

Исследование групп по конституциональным и общеклиническим признакам показало, что динамика показателей ВРС во время ГБО зависит от пола (p<0,001), возраста (p<0,001), тяжести общего состояния (p<0,001) и заболевания (p<0,001).

При тяжелых формах отравления угарным газом снижение RMSSD во время изопрессии и повышение первого значения автокорреляционной функции выборки кардиоинтервалов (K1_AKF) в конце изопрессии определяет высокую вероятность летального исхода.

При различной тяжести ботулизма средняя длительность кардиоинтервалов статистически не различается (p=0,817, тест Манна-Уитни). По данным характеристик ВРС (RMSSD) среднетяжелая-тяжелая формы ботулизма отличаются на всех этапах ГБО от легкой степени заболевания (p=0,0002 и менее). Сравнительный анализ мощности спектра сердечного ритма в высокочастотном (HF) и низкочастотном диапазонах (LF) до и после ГБО при разной тяжести ботулизма и в контрольной группе показал, что при тяжелых - среднетяжелых формах ботулизма происходит почти десятикратное угнетение тонуса обоих отделов вегетативной нервной системы. Различия исходного симпатического (LF=41±19,9мс2 , в контроле - 397±30,9мс2 ) и парасимпатического (HF=74±40мс2 , в контроле - 397±30,9мс 2 ) тонусов при разной степени тяжести ботулизма высоковероятны при уровне значимости p=0,000001. Эти различия сохраняются на протяжении всего сеанса ГБО, но после сеанса ГБО при тяжелых-среднетяжелых формах ботулизма происходит полуторократное увеличение тонуса обоих отделов вегетативной нервной системы.

При смертельных исходах отравлений ядовитыми грибами в группах с различной тяжестью гепатопатии по данным референтиных биохимических показателей различия RMSSD и HF во второй половине изопрессии с седьмого по одиннадцатый этапы сеанса ГБО (n- сеансов ГБО= 63/68) по данным теста Манна-Уитни статистически значимы (p=0,0482 и p=0,0043, соответственно).

Разведочный визуальный анализ динамических рядов тридцати показателей ВРС в группах с летальным и благоприятным исходами отравлений ядовитыми грибами и последующий математический анализ позволил выделить три прогностических признака неблагоприятных исходов отравлений ядовитыми грибами и составить математическую модель следующего вида:

КФ=0,509+0,000556R1 + 0,09H1-9–0,055K8-11,

где К Ф – прогностический коэффициент вероятности исхода отравлений ядовитыми грибами (0- летальный, 1- выздоровление); R 1 – значение средней длительности кардиоинтервалов (мс) до ГБО; H 1-9 - доля прироста HF на с 1 по 9 этапы ГБО; K 8-11 - доля прироста K1_AKF с 8 по 11 этапы ГБО. Модель информативна (R=0,629) и статистически значима (p=0,00001).

В соответствии с этой моделью для изучаемой выборки среднее значение К Ф при летальном исходе составило 0,538±0,052, 95% доверительный интервал - 0,434 - 0,642. При благоприятном исходе среднее значение коэффициента равно 0,931±0,018, 95% доверительный интервал составляет 0,894 - 0,969. То есть модель с высокой степенью вероятности описывает прогноз в исследуемой выборке. Верхняя граница 95% доверительного интервала К Ф при неблагоприятном исходе составила 0,643. Соответственно чувствительность К Ф при этом уровне разграничения равна 0,88, а специфичность – 0,91.

Сопоставление полученного функционального прогностического коэффициента с аналогичным биохимическим прогностическим коэффициентом по данным референтных биохимических критериев тяжести гепатопатии показало сопоставимость и даже несколько более высокую точность прогноза по данным КФ .

Анализ 138 клинических наблюдений при рассеянном склерозе явился удобной моделью для проверки ряда гипотез. Основными гипотезами, которые требовали проверки, были следующие: зависимость реактивности к гипероксии от различных клинических характеристик заболевания, зависимость эффективности лечения от особенностей реактивности к гипероксии, повышенная вероятность нарушений реактивности к гипероксии при тяжелых формах заболевания, различия диагностической ценности показателей ВРС при определении благоприятных и неблагоприятных изменений ФСО во время ГБО, возможность прогнозирования эффективности лечения по характеристикам реактивности к гипероксии во время баротерапии.

Из тридцати показателей ВРС мощность спектра в высокочастотном диапазоне во время ГБО не зависела от половой принадлежности исследемых, но определяется зависимость этого показателя от тяжести состояния при среднетяжелых и тяжелых формах рассеянного склероза. По данным теста Манна-Уитни у мужчин статистическая значимость различий HF между легкой - среднетяжелой формой на десятом этапе ГБО составляет 0,00001, между среднетяжелой – тяжелой – 0,182. У женщин статистическая значимость различий соответственно составляет 0,0043 и 0,0737. По данным теста Манна-Уитни различия между этими соседними парами групп статистически значимы (p=0,000173).

Эффективность лечения рассеянного склероза пропорциональна величине HF на первом этапе декомпрессии и степени снижения K1_AKF к пятнадцатой минуте изопрессии. Эта зависимость описывается статистически значимой моделью:

pРС=0,206+0,3K+0,000047H,

где pРС – вероятность эффективного (1) или неэффективного (0) лечения рассеянного склероза; K – относительное уменьшение K1_AKF между первым и пятым-шестым этапами ГБО; H – значение HF(мс2) на двенадцатом этапе ГБО. Модель статистически значима (p=0,00087, R=0,314). Статистическая значимость для инкремента (p=0,000148), для коэффициентов K (p=0,049) и H (p=0,052). То есть в целом модель статистически значима и объясняет суть процесса.

У 36 больных вибрационной болезнью в группах с различными типами ЭЭГ по Е.А.Жирмунской существует линейное соответствие между выраженностью нарушений электрической активности коры головного мозга и референтными диагностическими симптомами. Проведение дисперсионного анализа (ANOVA) показывает, что вероятность случайной зависимости между типами ЭЭГ и клиническими характеристиками составляет для бальной оценки вегетативной патологи по данным жалоб - 0,076, для бальной оценки вегетативной патологи по данным неврологического осмотра – 0,0205, для амплитуды реовазограммы пальцев рук – 0,071, для коэффициента асимметрии реовазограммы пальцев рук – 0,063, для амплитуды реоэнцефалограммы – 0,015. То есть типы нарушений ЭЭГ прямо связаны с клиническими характеристиками вибрационной болезни.

При разных типах ЭЭГ по Е.А.Жирмунской анализ динамики показателей ВРС показывает, что чем более выражены нарушения ЭЭГ, тем больше снижается ВРС. По значениям стандартного отклонения длительностей кардиоинтервалов (StandDev) во второй половине ГБО группа с минимальными нарушениями ЭЭГ приближается к группе контроля. Исходные значения StandDev при четвертом типе нарушения ЭЭГ статистически достоверно отличаются от группы контроля (p=0,0025). При втором – третьем и третьем – четвертом типах нарушений ЭЭГ по Е.А.Жирмунской исходные значения StandDev статистически достоверно различаются (p=0,049 и p=0,0042). Также обнаружено угнетение активности обоих отделов вегетативной нервной системы по мере увеличения нарушений ЭЭГ, а градация рядов StandDev, HF и LF пропорциональна степени нарушений корковой электрической активности и выраженности клинической патологи по данным референтных диагностических тестов. Это подтверждает гипотезу о том, что показатели ВРС являются референтными характеристиками ФСО во время ГБО для больных вибрационной болезнью.

По данным однофакторного регрессионного анализа между периодом пикового значения HF и бальной оценкой жалоб существует линейная зависимость, которая позволяет по уровню смещения высокочастотного осциллятора предсказывать степень выраженности вегетативной патологии по данным осмотра. Эта зависимость выражается формулой:

БО =10,96-0,794HF,

где БО – количество баллов вегетативной патологии по данным используемой шкалы осмотра (R=0,344, p=0,0399).

При изучении взаимосвязи показателей ВРС во время ГБО и эффективности лечения вибрационной болезни обнаружено, что группа с максимальной эффективностью лечения характеризуется повышенным барорефлексом по данным LF при перепадах барометрического давления, то есть между 1-2 и 11-12 этапами ГБО.

При дисциркуляторной энцефалопатии у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС обнаружена статистически значимая взаимосвязь ФСО во время ГБО по данным показателей ВРС с выраженностью вегетативных патологических проявлений заболевания и эффективностью лечения.

Одним из манифестирующих признаков тяжести сахарного диабета является наличие трофических язв, поэтому этот клинический критерий лег в основу разделения серий исследований на группы. Для диабетических язв, независимо от полового признака, характерно снижение ВРС (RMSSD) и угнетение тонуса обоих отделов вегетативной нервной системы (HF, LF). Для пожилых женщин с диабетическими язвами характерно крайне выраженное угнетение тонуса обоих отделов вегетативной нервной системы. Исходные значения HF и LF для этой группы соответственно равны 27,3±13,7мс 2 и 23,3±8,3мс 2 (в группе контроля у женщин соответственно 456±47мс 2 и 575±51мс 2 ), что также более чем в два раза меньше чем при тяжелых формах ботулизма.

Второй тип сахарного диабета характеризуется относительной тахикардией, высоковероятным снижением ВРС (StandDev), угнетением обоих отделов вегетативной нервной системы (HF, LF). Для женщин, по сравнению с мужчинами, подтверждаются ранее выявленные закономерности: относительная тахикардия, снижение ВРС, более выраженное угнетение тонуса обоих отделов вегетативной нервной системы. Характерно, что тип течения сахарного диабета оказывает более выраженное влияние на показатели ВРС, чем половая принадлежность.

В группах выделенных при помощи кластерного анализа динамики HF на этапах ГБО выявлено, что между степенью угнетения парасимпатического тонуса и выраженностью патологических нарушений при сахарном диабете существует прямая связь.

Обнаруженные в данном исследовании статистически достоверные различия показателей ВРС в зависимости от пола и возраста являются источником грубых систематических ошибок при сравнении групп неоднородных по этим признакам. Поэтому нами предпринят методологический эксперимент по разработке адекватных для изучаемых выборок математических моделей для нормализации основных показателей ВРС в зависимости от пола и возраста. Путем регрессионного анализа получена серия линейных уравнений, которые показывают влияние пола и возраста на абсолютное значение показателей ВРС.

Фактор половой принадлежности обозначен X (женщины -1, мужчины -2), фактор возраста - Y (лет).

Для средней длительности кардиоинтервалов получено уравнение вида:

meanR_R(мс)=607+64,8X+3,37Y

Для модели p=0,0021, R=0,467. Коэффициенты для X значимы при p=0,040, для Y - p=0,0064.

Для стандартного отклонения - StandDev(мс)=59,7–0,63Y+4,86X.

Для модели p=0,00007, R=0,5642. Коэффициенты для X значимы при p=0,16, для Y - p=0,041

HF(мс 2 )=981-14,6Y. Для модели p=0,00005, R=0,529. Пол статистически значимо не влияет на HF.

Мощность низкочастотного диапазона - LF(мс2)=1038–19,6Y+247X.

Для модели p=0,00002, R=0,589. Коэффициенты для X значимы при p=0,022, для Y - p=0,00006.

Период пикового значение HF у женщин смещен в высокочастотный диапазон на 0,368с (p=0,054, R=0,256).

Полученные математические модели позволяют предложить новый методический подход, при котором интерпретация каждого показателя ВРС будет производиться с формализованным учетом пола и возраста.

Заключение

В соответствии с принципами клинической эпидемиологии для оценки наличия или отсутствия изучаемого исхода используются некие критерии, которые заслуживают доверия [11, с.62]. В изучаемой модели исходом является ФСО, которое динамично изменяется в зависимости от дозы лечебной гипероксии и ряда факторов. Практики и исследователи уже два десятилетия эмпирически пытаются использовать показатели ВРС для оценки ФСО. В данном исследовании впервые получен целый ряд систематизированных научных фактов, которые подтверждают, что во время ГБО происходят закономерные изменения вегетативной регуляции организма, которые, в свою очередь, взаимосвязаны с исходами заболеваний. Эти факты позволяют утверждать, что динамика различных показателей ВРС является референтным, то есть заслуживающим доверия, критерием ФСО во время ГБО.

При обобщении результатов исследования определен набор показателей ВРС, которые имеют диагностический приоритет. Разработан стандартизированный протокол сбора, анализа и интерпретации показателей ВРС в реальном времени во время баротерапии. Рекомендуется непрерывный или дискретный пятиминутный протокол контроля показателей ВРС (meanR_R, StandDev, PNN50, RMSSD, K1_AKF, HF, LF, LF/HF). Наиболее высокой диагностической ценностью обладают показатели спектрального и автокорреляционного анализа ВРС. По нашим данным динамика показателя K1_AKF является наиболее эффективным критерием предвестников патогенных эффектов ГБО.

Разработаны принципы подбора оптимальной терапевтической дозы ГБО. Общий принцип подбора оптимальной дозы ГБО с использованием данной технологии заключается в следующем: если в процессе баротерапии не происходит улучшение ФСО, определяется нестабильность вектора диагностического показателя или вектор благоприятных изменений ФСО во время изопрессии изменяется на обратный то выбранная доза ГБО избыточна.

Выводы

- Динамические ряды показателей ВРС во время ГБО статистически значимо связаны с референтными клиническими характеристиками и прогнозом при различных клинических ситуациях.

- Высокая диагностическая ценность метода и технологичность сбора и анализа биоинформации позволяют считать динамические ряды показателей ВРС референтными критериями оценки ФСО во время ГБО.

- Мониторинг показателей ВРС во время оксигенобаротерапии является методом выбора для предотвращения патогенных эффектов лечебной гипероксии и подбора индивидуальной терапевтической дозы ГБО.

Благодарности

Работа выполнена по личной инициативе, без сторонней финансовой поддержки. Автор выражает признательность за помощь при разработке алгоритмов вычисления спектральной мощности показателей ВРС ассистенту Восточноукраинского университета А.В. Кийко, доценту кафедры экономической кибернетики, Винницкого государственного аграрного университета Е.А.Паламарчкук. Клнический материал при заболеваниях с выраженными нарушениями вегетативной регуляции собран благодаря активной помощи сотрудников кафедры неврологии Луганского государственного медуниверситета Ю.Н.Сорокина, Налча И.И., Кратиновой И.П., Солодкой И.В.

Литература

- Jain K.K. Textbook of Hyperbaric Medicine, 3nd ed., Hogrefe & Huber Pub, 1999, 673 p.

- Kindwall E.P., Whelan H.T. (editors) Hyperbaric medicine practice, 2 ed Best Pub, 1999, 952 p.

- Трещинский А.И., Стариков А.В. Токсическое воздействие кислорода на легкие // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. 1999. № 4.. С.40-46.

- Байдин С.А., Биккулова Д.Ш., Костюков Ю.И. и др. Влияние ГБО на состояние вегетативной нервной системы у больных хирургического профиля //Гипербарическая физиология и медицина.- 1996.- № 4.- С. 69-70.

- Киселев С.О. Лобов М.А., Губкина В.А., Молчанова Г.С. Функциональное состояние симпато-адреналовой системы под влиянием ГБО //Гипербарическая физиология и медицина.- 1999.- №4.- С.4-11.

- Селивра А.И., Щуров А.Г., Шарапов О.И. Мониторинг функционального состояния организма при ГБО по изменению сердечного ритма. //Сб. "Режимы оксибаротерапии в компл. лечении и реабилитации раненых и пораженных".- СПб.:ВМА, 1994.- С.34-37.

- Task force of the European society of cardiology and the North American society of pacing and electrophysiology Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use //Eur Heart J.- 1996.- V.17.- P.354-381.

- Баевский Р.М., Кириллов О.И., Клецкин С.З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М.:Наука, 1984.-236с.

- Воробьев К.П. Методология оценки функционального состояния организма во время ГБО //Бюллетень гипербарической биологии и медицины.- 1998.- №3-4.- С.13-20.

- Воробьев К.П. Стандарт мониторинга функционального состояния во время ГБО //Вестник интенсивной терапии.- 1999.- №3.-С.34-39 .

- Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология, М: МедиаСфера, 1998.- 350с.