| Главная страница | Авторский информационный ресурс врача-исследователя Воробьева К.П. |

|---|---|

| Публикации | |

| Эта статья была впервые опубликована: | Український журнал екстремальної медицини.- 2004.-№2.-С.42-46 |

| Соавторы | Налча И.И., Луганский государственный медицинский университет |

| Научный вклад соавторов в исследование | Воробьев К.П.: идея и участие в планировании исследования, проведение лечения методом ГБО, разработка методологии и программ сбора и обработки кардиоинтервалограмм, математический анализ динамических рядов показателей ВРС, формулирование гипотез в данной части исследования, обнаружение закономерностей и их анализ, написание текста данной публикации. Налча И.И.: литературный обзор, планирование исследования, составление карт наблюдений, проведение комплекса клинических исследований, ведение первичной документации и участие в написании статьи |

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Значение тканевой гипоксии в патогенезе вибрационной болезни (ВБ) показано в ряде экспериментальных и клинических работ [13, 14]. Другим важным звеном патогенеза ВБ являются нарушения в системе оксидантно-антиоксидантного гомеостаза, которые характеризуются активацией перекисных процессов в тканях и ослаблением мощности антиоксидантных систем [1, 8]. Одним из общепризнанных методов коррекции тканевой гипоксии вообще, и при ВБ в частности, является метод гипербарической оксигенации (ГБО) [6, 14, 15]. В процессе изучения механизмов лечебного действия оксигенобаротерапии при ВБ было установлено, что благоприятные клинические эффекты ГБО сопровождаются улучшением кровообращения в микроциркуляторном русле [6]. С другой стороны, в настоящее время общеизвестно нормализующее действие ГБО на систему оксидантно-антиоксидантного гомеостаза [4, 5, 17].

В соответствии с нашей концепцией [2] эффекты ГБО зависят от состояния регуляторного звена адаптации к гипероксии, которое, в свою очередь определяется структурным компонентом антиоксидантной защиты. К структурным компонентам антиоксидантной защиты относится, прежде всего, токоферол, который является составной частью мембран клеток и определяет их конформационные свойства. Состояние афферентных рецепторов, которые обеспечивают адаптацию к гипероксии, зависит от конформационных свойств биомембран. То, что от состояния афферентных рецепторов зависят механизмы регуляции, является аксиомой. В связи с этим можно предположить, что у пациентов с лучшими характеристиками обратной афферентации будут получены лучшие клинические эффекты. Эта гипотеза легла в основу данного исследования.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучить взаимосвязь между особенностями реактивности к гипероксии и эффективностью лечения вибрационной болезни.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Обсервационное проспективное клиническое исследование. Обследовано 36 больных ВБ от воздействия локальной среднечастотной вибрации, которые получали в комплексе с медикаментозными средствами (аналгетики, спазмолитики, седативные и другие средства) ГБО-терапию. Все исследуемые мужского пола, забойщики, горнорабочие очистного забоя и проходчики угольных шахт. Средний возраст пациентов 48,9±1,03 лет, средний стаж работы с виброинструментом 20,7±1,04 лет. У 23 пациентов в клинической картине ведущим являлся синдром вегето-сенсорной полинейропатии верхних конечностей, у 13 – он сочетался с синдром Рейно.

Клиническую оценку тяжести патологии проводили по данным анамнеза, исследования неврологического статуса и результатам функциональных исследований. Субъективно оценивалось: наличие в кистях рук парестезии, болей, слабости, повышение потливости, отечности, зябкости, судороги пальцев, побеления или посинения на холоде, общей потливости, раздражительности, головных болей, головокружения, болей в сердце, шума в ушах. При осмотре определялись: гипалгезия в дистальных отделах, акроцианоз или бледность пальцев, отечность кистей, гипергидроз, наличие трофических расстройств, оживление или снижение сухожильных рефлексов, миалгии предплечий, деформации суставов пальцев рук, их тремор. Наличию симптомов соответствовал единичный балл. Сумма симптомов являлась интегральной оценкой тяжести заболевания.

Функциональные исследования включали реовазогарфию, реоэнцефалографию, ЭЭГ с определением типов нарушений электрической активности коры головного мозга по Е.А.Жирмунской (1991) [7].

ГБО проводили в одноместной барокамере Ока-МТ, при давлении 0,2 мПа, длительности изопрессии 40 минут ежедневно в течение 3-6 дней.

До, во время и после каждого сеанса ГБО проводили регистрацию кардиоинтервалограмм ритмокардиомонитором РКМ-01 и персональным компьютером при помощи сертифицированной программы [12]. Ретроспективный анализ динамических рядов 30-ти известных показателей ВРС проводился по стандартизированной технологии, описание которой подробно изложено в специальной нашей публикации [3].

При математическом анализе полученных данных первичный статистический и графический анализ производился при помощи специального пакета прикладных программ, который создан нами на языке Dephy 6. Окончательная проверка статистических гипотез проводилась программой Statistica 6.0 с использованием непараметрического критерия Вилкоксона для парных выборок с целью сравнения различий показателей ВРС на соседних этапах ГБО. При сравнении двух несвязанных выборок данных использовали непараметрический критерий Манна-Уитни. Параметры выборочных средних в исследовании представлены как среднее ±стандартная ошибка среднего. Сравнительная графическая точечная оценка параметров выборочных средних проводилась с использованием 95% доверительного интервала.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

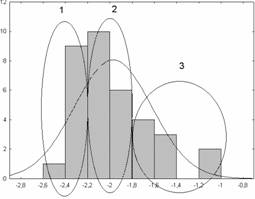

Предварительный анализ полученных данных показал, что эффективность ГБО связана с показателем коэффициента асимметрии реовазограммы пальцев рук. Поэтому в качестве интегрального критерия эффективности лечения ВБ использована средняя разность сумм баллов по данным шкалы опроса, неврологического осмотра и разность коэффициента асимметрии реовазограммы пальцев рук. Характеристика гистограммы распределения полученных критериев и разделение пациентов на группы с высокой (1), средней (2) и низкой (3) эффективностью лечения представлены на рис. 1.

|

Рис. 1. Гистограмма распределения разниц бальной оценки тяжести ВБ до и после лечения и разделение наблюдений на группы.

|

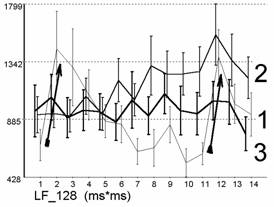

Разведочный анализ показал, что из тридцати показателей ВРС во время ГБО только изменения мощности спектра низкочастотной компоненты ВРС (LF_128) характеризовались вполне определенными особенностями, которые обозначены для первой группы стрелками на рис. (рис.2 ).

|

Рис.2. Динамика LF_128 на этапах ГБО при ВБ в группах с различной эффективностью лечения . Примечание: - по оси абсцисс - этапы сеанса ГБО: 1 и 14 - до и после ГБО; 2, 3 и 12, 13 - пятиминутные промежутки компрессии и декомпрессии соответственно; 4 - 11 - пятиминутные промежутки изопрессии. |

Эти особенности заключались в максимальном увеличении LF_128 между 1-2 и 11-12 этапами ГБО. Указанные периоды сеанса ГБО характеризовались перепадами барометрического давления в барокамере в период компрессии и начала декомпрессии.

Статистическая проверка значимости степени увеличения различий LF_128 у одних и тех же пациентов на указанных этапах ГБО выполнена при помощи непараметрического теста Вилкоксона для парных выборок. Результаты этого анализа представлены в табл. 1.

Таблица 1.

Статистическая значимость изменений LF_128 при перепадах барометрического давления во время компрессии и декомпрессии при ВБ в зависимости от эффективности лечения.

Группа (количество пациентов/ сеансов ГБО) |

Количество парных измерений на 1-2 и 11-12 этапах ГБО |

Средняя относительная разница LF_128 между этапами ГБО |

Значимость абсолютных различий LF_128 между этапами ГБО |

||

1-2 этапы |

11-12 этапы |

1-2 этапы |

11-12 этапы |

||

1 (10/37) |

36-34 |

4,17±1,10 |

3,42±1,58 |

0,000002 |

0,00047 |

2 (16/54) |

53-42 |

0,37±0,17 |

0,86±0,42 |

0,1977 |

0,62138 |

3 (9/28) |

28-25 |

0,61±0,24 |

0,81±0,36 |

0,5520 |

0,989 |

Из данных, представленных в табл. 1, видно, что высокая эффективность лечения ВБ сопровождается статистически значимым увеличением LF_128 при перепадах давления в барокамере. Для выяснения возможных причин таких особенностей динамики LF_128 выполнен анализ клинических характеристик в исследуемых группах (табл.2).

Таблица 2.

Общая характеристика выделенных групп пациентов с ВБ и различной эффективностью лечения.

Номер группы (количество пациентов) |

Возраст (лет) |

Стаж работы (лет) |

Курение (0-нет; 1-да) |

Общий балл по данным опроса до лечения |

Общий балл по данным осмотра до лечения |

Амплитуда реовазограммы пальцев рук до лечения (ом) |

Амплитуда реоэнцефалограммы до лечения (ом |

Коэффициент асимметрии реоэнцефалограммы до лечения |

1 (10) |

48,5±2,2 |

20,0±2,4 |

0,30±0,15 |

8,50±1,27 |

7,50±0,73 |

0,07±0,007 |

0,08±0,007 |

9,9±2,1 |

2 (16) |

50,1±1,6 |

19,7±1,3 |

0,56±0,13 |

10,50±1,01 |

7,69±0,55 |

0,057±0,005 |

0,056±0,005 |

10,8±1,4 |

3 (9) |

47,1±1,9 |

22,7±2,1 |

0,56±0,18 |

11,56±1,00 |

8,00±0,65 |

0,04±0,01 |

0,05±0,01 |

17,0±3,8 |

Анализ данных представленных в табл. 2, показывает, что по стажу работы, возрасту, исходному баллу по шкале неврологического осмотра, по средней величине амплитуды реовазограммы пальцев рук исследуемые группы соизмеримы. Характерным для первой группы с максимальным эффектом терапии является низкое употребление никотина, что сочетается с невысоким коэффициентом асимметрии реоэнцефалограммы и сравнительно невысоким уровнем бальной оценки вегетативной патологии по данным жалоб.

Учитывая обнаруженные закономерности, произведен обратный вычислительный эксперимент. Все наблюдения ранжированы на три группы по признаку среднего относительного увеличения LF_128 на первом-втором и одиннадцатом-двенадцатом этапах ГБО. Границей разделения для первой-второй группы принято увеличение LF_128 на указанных этапах менее чем на 20%, а для второй-третьей групп - более чем на 100%. В первую группу вошли 12 наблюдений, во вторую – 15, в третью – 9. В этих группах изучены клинические характеристики.

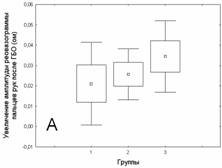

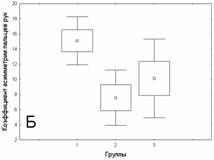

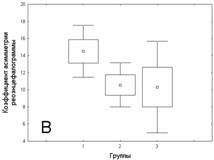

При сравнении групп наиболее отчетливые исходные различия обнаружены по данным коэффициента асимметрии реовазограммы (РВГ) пальцев рук и по данным коэффициента асимметрии реоэнцефалограммы (РЭГ), а эффективность лечения возрастала от первой к третьей группе наиболее отчетливо по данным относительного уменьшения коэффициента асимметрии пальцев рук (рис.3).

|

|

|

Рис.3. Снижение коэффициента асимметрии пальцев рук после лечения (А) и исходные значения реографических характеристик кровообращения (Б, В) в группах с низким (1), умеренным (2) и высоким (3) барорефлексом при перепадах давления в барокамере. Примечание: на графике указаны среднее, стандартное отклонение и 95% доверительный интервал среднего.

|

||

По данным представленных графиков обнаружено, что между степенью барорефлекса и приростом амплитуды реовазограммы пальцев рук после лечения имеется прямая зависимость. В указанных трёх группах с различным барорефлексом при изменениях давления в барокамере установлены также еще одна важная закономерность. Низкий барорефлекторный ответ на перепады давления в барокамере сопровождается более выраженными нарушением регуляции кровообращения головного мозга и кистей рук. По данным теста Манна–Уитни различия коэффициентов асимметрии реовазограммы пальцев рук и реоэнцефалограммы между первой и второй-третьей группами статистически значимы (p=0,004621 и p=0,02389). Исходя из этих данных можно заключить, что низкий барорефлекторный ответ на перепады давления в барокамере сопровождается нарушением регуляции кровообращения головного мозга и кистей рук.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Показатель мощности спектра сердечного ритма в низкочастотном диапазоне традиционно связывается с активностью симпатического отдела вегетативной нервной системы. Однако существуют исследования, которые указывают на то, что этот показатель характеризует состояние барорефлекса [9]. Наше исследование подтвердило эту гипотезу, так как именно при перепадах давления в барокамере происходило увеличение LF_128.

Барорефлекс является компонентом функциональных систем, которые обеспечивают адаптивные реакции систем кровообращения и осуществляются при удовлетворительном функциональном состоянии соответствующих афферентных рецепторов. Удовлетворительное состояние афферентных рецепторов, как было указано во введении, косвенно свидетельствует о хорошем состоянии структурного компонента адаптации мембран клеток.

Результаты данного исследования показали, что высокая эффективность лечения ВБ сопровождается выраженным барорефлексом при перепадах барометрического давления в барокамере. Этот признак может служить прогностическим критерием эффективности лечения ВБ.

В клинических группах анализ показал, что одной из вероятных причин сниженного барорефлекса является курение. Общеизвестно, что употребление никотина оказывает многогранное патогенное действие на организм, в том числе и на липидный состав мембран клеток, а, следовательно, и на состояние афферентных рецепторов.

В специальных исследованиях на модели лейкоцитов показано, что у курильщиков ткани более подвержены оксидативным повреждениям [18], а ингаляция сигаретного дыма индуцирует повреждение альвеолярных макрофагов во время ГБО [19]. Этот факт позволяет высказать гипотезу, согласно которой курение во время применения ГБО может вызвать более выраженные оксидативные повреждения тканей и снизить ожидаемый лечебный эффект. Косвенное подтверждение этой гипотезы получено в данном исследовании.

Факт статистически значимых различий асимметрии кровообращения головного мозга и пальцев рук при сниженном барорефлексе свидетельствует о системных нарушениях регуляторных механизмов у этой категории пациентов. Ранее в исследовании по изучению особенностей показателей ВРС при ВБ был установлен дизрегуляторный характер вегетативных нарушений [11]. Обнаруженные в данном исследовании статистически значимые сочетания асимметрии кровообращения головного мозга и пальцев рук, а также недостаточность барорефлекса дополняют известные данные, и свидетельствует о нарушениях обратной афферентации в системе механизмов регуляции при ВБ. Такие нарушения в полной мере соответствуют категории дизрегуляторной патологии [10].

ВЫВОДЫ.

1. Подтверждено диагностическое значение показателя мощности спектра сердечного ритма в низкочастотном диапазоне, как характеристики барорефлекса.

2. Снижение барорефлекса при вибрационной болезни сочетается со статистически значимой асимметрией кровообращения головного мозга и пальцев рук, что наряду с известными данными свидетельствует о дизрегуляторном характере патогенеза данного заболевания.

3. При вибрационной болезни эффективность лечения пропорциональна уровню барорефлекса на изменение барометрического давления в начале компрессии и декомпрессии во время ГБО.

4. Курение является фактором, который ухудшает состояние барорефлекторных механизмов регуляции. Поэтому, необходимы дальнейшие исследования целесообразности применения ГБО у курильщиков.

Литература.

- • Аксенова В.М., Гоголева О.И. Состояние перекисного окисления липидов и агрегация тромбоцитов при вибрационной болезни // Гигиена труда и проф. заболеваний.- 1992.- №2.- С.25-27.

- • Воробьев К.П. Концепция интенсивной терапии методом гипербарической оксигенации при экстремальных состояниях // Бiль, знеболювання i iнтенсивна терапiя.- 2000.- № 2.- С. 30-39.

- • Воробьев К.П. Методология и технология оценки функционального состояния организма во время ГБО // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.- 2000.- №3.- С.65-74.

- • Габибов М.М. Биохимические механизмы токсического действия кислорода под повышенным давлением в острый и отдаленный периоды: Автореф. дис...докт. биол. наук.- Л., 1988.- 46 с.

- • Епифанова Н.М., Ромасенко М.В., Кукшина А.А., Епифанов Я.В. Механизмы действия и саногенез ГБО при психических расстройствах экзогенного генеза // Гипербарическая физиология и медицина.- 2000.-№ 1.- С.38-39.

- • Ерошина О.П., Балан Г.М., Иванова А.А. ГБО в лечении больных вибрационной болезнью. Мат конф.: Профилактика и терапия нефармакологическими средствами в условиях муссонного климата, Владивосток, 1986.- С. 59-62.

- • Жирмунская Е. А. Клиническая электроэнцефалография. М: Медицина, 1991.- 127с.

- • Капустник В.А. Патогенетическое обоснование антиоксидантной терапии при вибрационной болезни.- Международный медицинский журнал.- 1998.- №2.- С.106-107.

- • Коркушко О.В. Шатило В.Б., Гирина О.Н. Изменения барорефлекторной регуляции сердечно-сосудистой системы при старении // Украiнський кардiологiчний журнал.- 1994.- № 5-6.- С.10-14.

- • Крыжановский Г.Н. Дизрегуляционная патология // Патологическая физиология и экспериментальная терапия.- 2002.- №3.-С.2-19.

- • Миронова Т.Ф. Дизрегуляторные вегетативные расстройства синусового ритма сердца в патогенезе кардиоваскулярной автономной нейропатии при вибрационной болезни // Гигиена труда и профзаболеваний.- 1991.- N10.- С.15-18.

- • Моніторна система для інтенсивної терапії та ГБО: Сертифікат Якості / Воробйов К.П.- Київ: МОЗ України.- 1.08.95.

- • Соболева Н. П. Оценка факторов обеспечения кислородного режима тканей горнорабочих, больных вибрационной болезнью, при комплексной терапии с курсом гипербарической оксигенации // Врачебное дело.- 1987.- №7.- С.106-107.

- • Соболева Н.П., Дейнега В.Г. Ближайшие и отдаленные результаты лечения вибрационной патологии шахтеров-угольщиков ГБО // Гигиена труда и профзаболевания.- 1987.- №5.- С.57-60.

- • Сухаревская Т.М., Лосева М. И., Болотова Т.В., Шпагина Л.А., Пахомова А.М. Клеточно-мембранные аспекты патогенеза гипоксии при вибрационной болезни от воздействия локальной вибрации // Терапевтический архив.- 1991.- №2.- 84-88.

- • Филин А.П., Дудинский А.М, Аманбеков У.А. Кислородный режим тканей и факторы его обеспечения при вибрационной болезни у горнорабочих // Гигиена труда профзаболеваний.- 1985.- №9.- С.16-19.

- • Щукинский В.В., Жданов Г.Г., Воскресенская О.Н. и др. Влияние режимов гипероксии на состояние перекисного окисления липидов и гемостаз у больных с поражениями центральной нервной системы // Анест. и реаним.? 1994.?№ 5.? С.52.

- • Panayiotidis M., Collins A.R. Ex vivo assessment of lymphocyte antioxidant status using the comet assay // Free Radic Res.- 1997.-№5,-P.533-537.

- • Thom S.R., Mendiguren I., Fisher D. Smoke inhalation-induced alveolar lung injury is inhibited by hyperbaric oxygen // Undersea Hyperb Med.- 2001.- №4.- P.175-179.