| Главная страница | Авторский информационный ресурс врача-исследователя Воробьева К.П. |

|---|---|

| Публикации | |

| Эта статья была впервые опубликована: | Український медичний альманах.- 2004.-№1.- С.23-27 |

| Соавторы | Солодкая И. В ., Луганский государственный медицинский университет |

| Научный вклад соавторов в исследование | Воробьев К.П.: идея и участие в планировании исследования, литературный обзор, проведение лечения методом ГБО, разработка методологии и программ сбора и обработки кардиоинтервалограмм, математический анализ динамических рядов показателей ВРС, формулирование гипотез, обнаружение закономерностей и их анализ, статистические расчеты и написание текста данной публикации. Солодкая И .В. составление карт наблюдений, сбор клинической информации по материалам архива, ведение первичной документации. |

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕАКТИВНОСТИ К ГИПЕРОКСИИ ВО ВРЕМЯ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Введение

Использование гипербарической оксигенации (ГБО) при СД широко обсуждается в последнее десятилетие. Обзорные работы, в том числе анализ клинических испытаний подтверждают эффективность ГБО при сахарном диабете и даже предлагается сделать этот метод стандартом терапии диабетических язв [1, 2]. Британский стандарт по лечению СД второго типа обсуждает ГБО как перспективный метод терапии ( www.rcgp.org.uk ), а результаты клинических испытаний эффективности ГБО при лечении диабетической стопы попали в анналы международного Кокрановского сотрудничества [3 с.1114].

Кроме лечения диабетической стопы ГБО широко используется для лечения других форм СД. В частности, анестезиологи считают метод ГБО патогенетически обоснованным при интенсивной терапии СД [4]. Хирурги считают эффективным применение ГБО как компонента метаболической терапии после оперативных вмешательств [5]. Терапевты используют ГБО как рутинный способ периодической реабилитации больных инсулинзависимым СД [6, 7]. Педиатры отмечают быструю нормализацию показателей кислотно-основного состояния и гликемического профиля у детей страдающих СД, что способствует снижению дозы инсулина [8].

Несмотря на активное использование ГБО в клинической практике критикуется недостаточно обоснованное применение этого метода при СД и говорится о необходимости дальнейших исследований в этом направлении [9]. Эта критика связана с общеизвестным, характерным для обоих типов СД, оксидативным стрессом [10-12]. Высокий базовый уровень перекисных процессов при СД сопровождается выраженными нарушениями вегетативной регуляции [13, 14]. Эти факты предполагают повышенную вероятность возникновения патогенных эффектов лечебной гипероксии при СД.

Широкое использование в практике и первые результаты клинических испытаний эффективности ГБО при СД нельзя принять как основу для клинических рекомендаций высокого уровня доказательности, так как не решена важнейшая общеклиническая проблема – отсутствуют принципы дозирования гипербарического кислорода при СД. Наши взгляды на этот вопрос отражены в двух публикациях [15, 16], основная суть которых заключается в физиологическом анализе механизмов антиоксидантной защиты при патологии и выработке стратегических и тактических принципов применения ГБО при различных заболеваниях. Стратегические принципы предполагают высокую вероятность патогенных эффектов ГБО при СД вследствие нарушения структурного и регуляторного звеньев адаптации к гипероксии. Тактические принципы в этих случаях требуют для предотвращения патогенных эффектов ГБО использовать мониторинг функционального состояния организма в реальном времени.

Прежде чем выработать тактические принципы дозирования ГБО необходимо изучить особенности функциональных реакций организма на факторы ГБО в зависимости от клинических характеристик СД. Для этих целей наиболее подходящим методом функционального мониторинга является динамический анализ показателей вариабельности ритма сердца (ВРС) [17].

Цель исследования: изучить особенности вегетативной реактивности организма к гипероксии во время ГБО по данным динамических рядов известных показателей ВРС в зависимости от клинических характеристик сахарного диабета.

Материалы и методы

Обсервационное ретроспективное поисковое исследование причинных факторов. Проведены сопоставления клинических характеристик и особенностей изменений показателей ВРС во время ГБО в 36 наблюдениях при СД обоих типов. В качестве клинических характеристик использовали данные о возрасте первых проявлений и длительности заболевания, типе СД , степени выраженности трофических нарушений (диабетическая полинейропатия – диабетическая язва стопы), степени повреждения сетчатки и наличия ангиопатии сетчатки, лабильности течения СД . Средний койко-день в исследуемой группе составил 20,8±1,2 суток, средний возраст пациентов - 45,3±2,55 лет, мужчин - 52,7%. Средний возраст первых проявлений болезни - 30,6±2,7 лет, средняя длительность болезни - 9,6±1,59 лет. 62,1% наблюдений отнесены к первому типу течения сахарного диабета. В клинике вегетативных проявлений болезни преобладала смешанная диабетическая полинейропатия (72%), в 27,7% имелись трофические диабетические язвы, при которых в 20% были произведены ампутации пальцев нижних конечностей. В 33% было стабильное течение СД , а в остальных лабильное.

В качестве группы сравнения использовалась когорта из 53 клинических наблюдений, при которых общее состояние пациентов оценивалось как удовлетворительное. Все пациенты имели хронические компенсированные заболевания, такие как церебральный атеросклероз (1), пародонтит (2), язвенная болезнь желудка в стадии ремиссии, (6), хронический персистирующий гепатит (16), атопический дерматит (4), аллергическая крапивница (14), хронический простатит(9), хроническая вялогранулирующая рана (1). Семнадцать пациентов получали лечение методом ГБО амбулаторно. Средний возраст женщин (n=25) 39,8±2,7 лет, мужчин (n=28) - 42,7±2,5 лет.

В обеих группах ГБО проводилась в режиме 0,17 - 0,2 мПа, длительность изопрессии 40 минут. Курс лечения состоял из 6-10 сеансов ГБО.

Для выполнения исследования нами была специально разработана и сертифицирована диагностическая технология [18]. В соответствии с этой технологией изучалась динамика тридцати наиболее известных показателей ВРС на 14 этапах ГБО: 1 и 14 этапы – до и после сеанса ГБО; 2, 3 и 12, 13 этапы - соответственно пятиминутные промежутки компрессии и декомпрессии; 4 – 11 этапы - пятиминутные промежутки изопрессии. Использовались выборки по 128 кардиоинтервалов с точностью до 1 мс. Вычисление показателей ВРС проводилось по известным алгоритмам [19, 20].

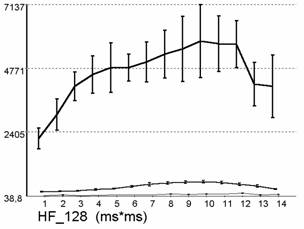

Средние значения и стандартная ошибка средних тридцати показателей ВРС на этапах ГБО в исследуемых группах анализировались графически. На графиках отображались тренды изучаемых показателей на этапах ГБО. Автоматизированная технология подготовки графического материала разбивает диапазон вариации определенного показателя в исследуемых группах на три части, граничные значения которых указаны по оси ординат. По оси абсцисс указаны этапы сеанса ГБО. Из тридцати изучаемых показателей ВРС для анализа отбирались те, которые имели наиболее существенные различия в изучаемых группах. В данной публикации для анализа отобраны следующие показатели: средние значения длительностей кардиоинтервалов (meanR_R); стандартное отклонение выборки кардиоинтервалов (StandDev); спектральная мощность в высокочастотном (HF_128) и низкочастотном (LF_128) диапазоне сердечного ритма.

При математическом анализе полученных данных первичный статистический и графический анализ производился при помощи специального пакета прикладных программ, который создан нами на языке Dephy 6. Параметры выборочных средних в исследовании представлены как среднее ±стандартная ошибка среднего.

Результаты исследования

Диабетические язвы являются одним из манифестирующих признаков тяжелого СД. Поэтому этот клинический критерий лег в основу разделения серий исследований на группы. Результаты наших предварительных исследований предполагают влияния пола и возраста на показатели ВРС во время ГБО. Потому эти факторы учтены при разделении наблюдений на группы в данном исследовании.

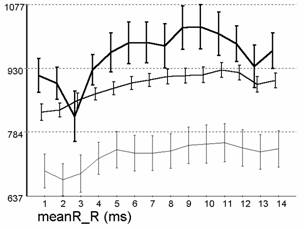

У мужчин без диабетических язв в трех возрастных группах с возрастом происходит увеличение средней длительности кардиоинтервалов (meanR_R) и снижение ВРС. Эта тенденция для показателя StandDev исходно недостаточно выражена, но во время ГБО происходит отчетливое разделение групп с более высокой реактивностью к гипероксии у более молодых (рис. 1).

|

|

Рис. 1. Динамика meanR_R и StandDev у мужчин сахарным диабетом без диабетических язва в зрелом возрасте первого периода (1, n=5/20), зрелом возрасте второго периода (2, n=5/27) и у пожилых (3, n=5/21) Примечание: Здесь и далее по оси абсцисс - этапы сеанса ГБО: 1 и 14 - до и после ГБО; 2, 3 и 12, 13 - пятиминутные промежутки компрессии и декомпрессии соответственно; 4 - 11 - пятиминутные промежутки изопрессии В скобках указаны номер группы, количество наблюдений/количество измерений показателей ВРС во время сеансов ГБО. Номер группы здесь и далее соответствует толщине линии графика: первая группа – линия одинарной толщины, вторая двойной и т.д. |

|

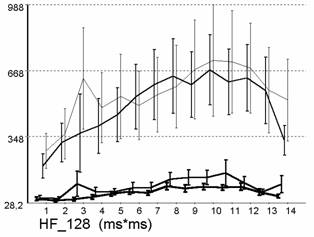

Во втором периоде зрелого возраста и у пожилых мужчин при СД по данным HF_128 и LF_128 происходит угнетение обоих отделов вегетативной нервной системы по сравнению с мужчинами зрелого возраста первого периода. HF_128 на первом этапе ГБО составляют соответственно 149±22мс 2 и 147±40мс 2 , а в контроле у мужчин - 654±96мс 2 . LF_128 на первом этапе ГБО составляют соответственно 274±32мс 2 и 216±55мс 2 , а в контроле у мужчин - 1001±98 мс 2 . То есть происходит более чем четырехкратное снижение тонуса обоих отделов вегетативной нервной системы по сравнению с группой контроля. При этом длительность течения заболевания во всех трех группах сопоставима - в первой группе - 7,8±2,7лет, во второй 9,0±3,02лет, в третьей 8,4±6,19лет.

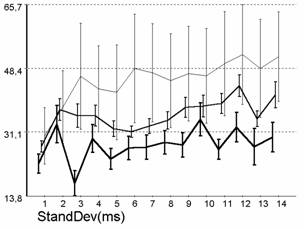

В аналогичных возрастных группах у женщин без диабетических язв градация показателей ВРС в зрелом возрасте второго периода отличается. Эта группа характеризуется относительной тахикардией, наиболее низкой вариабельностью сердечного ритма по данным StandDev и наиболее выраженным угнетением активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (рис.2).

|

|

Рис.2. Динамика meanR_R и HF_128 у женщин сахарным диабетом без диабетических язва в зрелом возрасте первого периода (1, n=6/21), зрелом возрасте второго периода (2, n=3/13) и у пожилых (3, n=2/12). |

|

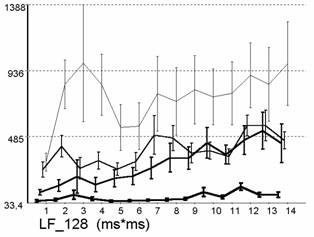

Этот факт можно объяснить тем, что для среднего возраста второй группы (49±1,2 года) характерна неустойчивость гормонального фона в этот период постнатального развития женщин. Мощность HF_128 в этой группе женщин на первом этапе ГБО составила 45±10мс 2 , а в у женщин в группе контроля - 456±46,7мс 2 . При этом тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы по данным LF_128 был угнетен лишь вдвое.

В зависимости от наличия или отсутствия диабетических язв сформировано четыре группы сопоставимые по возрасту и полу (табл.1)

Таблица 1.

Клиническая характеристика групп сахарного диабета сформированных по половому признаку и наличию диабетических язв.

Номер группы (количество наблюдений)-пол |

Возраст (лет) |

Длительность болезни (лет) |

Тип течения (1,2) |

Трофическая язва (1) |

Течение Стабильное (1), Лабильное(2) |

1(4) -М |

54,5±4,2 |

17,25±7,02 |

1,5±0,29 |

1,00±0,00 |

1,25±0,25 |

2(8) -М |

52,0±4,2 |

9,38±3,75 |

1,4±0,18 |

0,00±0,00 |

1,25±0,16 |

3(6) -Ж |

53,8±6,0 |

15,33±4,02 |

1,3±0,21 |

1,00±0,00 |

1,17±0,17 |

4(5) -Ж |

49,0±4,8 |

7,80±3,81 |

1,4±0,24 |

0,00±0,00 |

1,00±0,00 |

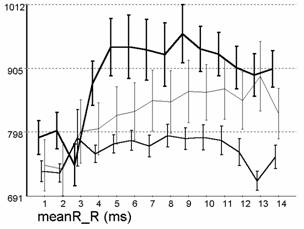

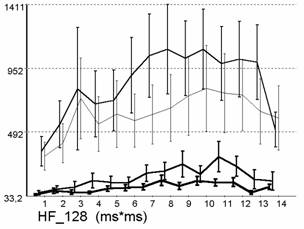

По всем признакам , кроме длительности заболевания указанные группы сопоставимы. Динамика HF_128 и LF_128 на этапах ГБО в этой серии исследования представлена на рис.3.

|

|

Рис. 3. Изменение HF_128 и LF_128 на этапах ГБО у мужчин (1, 3) и женщин (2, 4) с наличием диабетических язв (3, 4) или их отсутствием (1, 2). |

|

По данным средней длительности кардиоинтервалов группы с диабетическими язвами отличаются относительной тахикардией, но половые признаки в большей степени влияют на ранг каждой группы. По данным HF_128 при диабетических язвах у мужчин (53±10мс 2 ) и женщин (45±8мс 2 ) отмечается независимое от половой принадлежности крайне выраженное угнетение парасимпатического тонуса (в контроле HF_128 у мужчин 654±96мс 2 , у женщин - 456±46,7мс 2 ). По данным LF_128 у мужчин и женщин при диабетических язвах также отмечается почти десятикратное снижение симпатического тонуса.

При изучении влияния и возраста, половой принадлежности и наличия диабетических язв обнаружено, что у женщин зрелого возраста второго периода и старше при диабетических язвах нарастает тахикардия, снижается ВРС, угнетается оба отдела вегетативной нервной системы. Тонус парасимпатического отдела нервной системы у мужчин и женщин статистически не различается. Для пожилых женщин с диабетическими язвами характерно крайне выраженное угнетение тонуса обоих отделов вегетативной нервной системы. Исходные значения HF_128 и LF_128 для этой группы соответственно равны 27,3?±13,7мс 2 и 23,3±8,3мс 2 (в группе контроля у женщин соответственно 456±47мс 2 и 575±51мс 2 ). Такое крайне выраженное запредельное снижение тонуса обоих отделов вегетативной нервной системы предполагает нарушение адаптации к гипероксии во время ГБО.

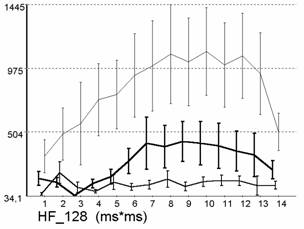

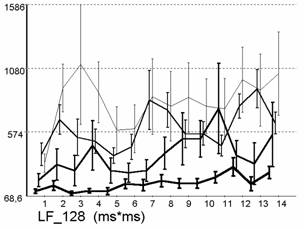

Общеизвестные данные о механизмах развития СД первого и второго типов предполагают определенные нарушения вегетативной регуляции в каждой из этих форм заболевания. Динамика основных показателей ВРС у мужчин и женщин при разных типах СД представлена на рис. 4.

|

|

Рис. 4. Динамика HF_128 и LF_128 при первом типе СД у мужчин (1, n=11/55) и женщин (2, n=5/24) и втором типе сахарного диабета у мужчин (3, n=5/13) и женщин (4, n=5/20). |

|

Второй тип СД характеризуется относительной тахикардией, высоковероятным снижением вариабельности ритма сердца (StandDev), угнетением обоих отделов вегетативной нервной системы (HF_128, LF_128). Для женщин, по сравнению с мужчинами, подтверждаются ранее выявленные закономерности: относительная тахикардия, снижение ВРС, более выраженное угнетение активности обоих отделов вегетативной нервной системы. Характерно, что тип течения СД оказывает более выраженное влияние на показатели ВРС, чем половые характеристики групп.

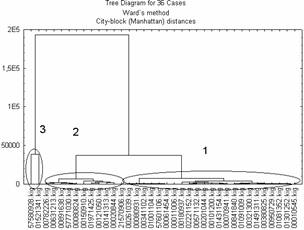

Анализ полученных результатов показывает, что тип СД и минимальные половые различия в лучшей степени отражаются динамикой HF_128 исходно, после и во время баротерапии. Потому в следующей серии исследования проведен анализ клинических групп, которые сформированы при помощи кластерного анализа по признаку однотипности динамики HF_128 на этапах ГБО. Этот методический подход моделирует клиническую задачу прогнозирования определенных клинических характеристик по данным различных типов динамики HF_128 во время ГБО (рис.5).

|

|

Рис.5. Дендрограмма кластерного анализа динамики HF_128 при СД, и его тренды в выделенных кластерах. |

|

Для первого кластера (группы) характерно выраженное угнетение парасимпатической активности при начальном значении HF_128 44±4,0мс 2 максимальное значение показателя достигнуто на двенадцатом этапе ГБО - 129±15,3 мс 2 . При сопоставлении степени угнетения парасимпатического тонуса и клинической характеристики выделенных кластеров получены следующие данные (табл. 2).

Таблица 2.

Клиническая характеристика групп наблюдений при СД, которые сформированы по данным кластерного анализа динамики HF_128 на этапах ГБО.

Номер группы (n наблюдений) |

Количество измерений ВРС |

Возраст (лет) |

Длительность болезни (лет) |

Пол (М-1, Ж-2) |

Тип течения (1,2) |

Полинейропатия: (сенсорная -1, смешан. – 2) |

Трофические язвы (0 –нет, 1 –да) |

Течение (стабильное - 1, лабильное - 2 |

1 (24) |

113 |

48,0±3,0 |

12,1±2,2 |

1,5±0,1 |

1,5±0,10 |

1,8±0,08 |

0,38±0,1 |

1,5±0,13 |

2 (10) |

43 |

42,7±4,7 |

4,60±1,4 |

1,5±0,2 |

1,2±0,13 |

1,5±0,17 |

0,10±0,1 |

1,3±0,21 |

3 (2) |

8 |

26,5±7,5 |

3,50±3,5 |

1,5±0,5 |

1,0±0,00 |

1,5±0,50 |

0,00±0,0 |

1,0±0,00 |

Исходя из данных таблицы можно заключить, что между степенью угнетения парасимпатического тонуса и выраженностью патологических нарушений при СД существует прямая связь. Для первой группы с наиболее низкими значениями HF_128 характерны максимальная длительность болезни, высокая доля наблюдений с вторым типом СД и лабильным течением заболевания, более выраженная полинейропатия. От первой группы к третей по мере увеличения тонуса парасимпатической нервной системы степень выраженности перечисленных нарушений уменьшается.

Во всех изучаемых сериях исследований угнетение ВРС сопровождается более низким реактивным ответом на гипероксию на этапах ГБО.

Таким образом, результаты данного исследования показывают, что на исходный вегетативный тонус и на вегетативную реактивность к гипероксии во время ГБО существенное влияние оказывают как конституциональные, так и клинически значимые характеристики СД. Исходя из общебиологических принципов, сниженная вегетативная реактивность в ответ на изучаемое воздействие свидетельствует о нарушении механизмов регуляции. Гипербарический кислород в адекватных дозах увеличивает мощность структурного компонента антиоксидантной защиты. В соответствии с нашей концепцией [15], увеличение мощности антиоксидантных механизмов приводит к увеличению доставки кислорода в ткани и улучшению механизмов обратной афферентации в различных функциональных системах организма. Это подтверждается недавними исследованиями (2000) в которых показано, что проведение ГБО улучшает сосудосуживающий рефлекс при изменении положения тела у больных с диабетической нейропатией [21]. Неадекватные дозы ГБО могут вызвать срыв адаптивного эффекта ГБО и усилить имеющийся при сахарном диабете оксидативный стресс. Наше исследование обозначило круг тех состояний и клинических характеристик СД, при которых сниженная вегетативная реактивность требует более тщательного подбора дозы и контроля эффективности ГБО.

В дальнейших исследованиях необходимо проверить гипотезу о том, что одни и те же дозы ГБО при нарушенных механизмах регуляции вследствие диабетической нейропатии могут привести к чрезмерной активации перекисных процессов. Исходя из вышеуказанных принципов, показатели уровня перекисного окисления липидов в процессе курса ГБО должны соответствовать типам вегетативной реактивности к гипероксии. До тех пор, пока эта гипотеза не проверена, для контроля адекватности выбранных доз гипероксии и предотвращения их патогенных эффектов во время баротерапии при СД необходимо проводить мониторинг вегетативной реактивности по данным показателей ВРС.

Выводы

1. При сахарном диабете нарушаются механизмы вегетативной регуляции, что может явиться причиной патогенных эффектов терапевтических доз ГБО.

2. Второй тип сахарного диабета, наличие диабетических язв и возраст являются факторами, при которых ухудшаются механизмы вегетативной регуляции, снижается вегетативная реактивность к гипероксии во время баротерапии и повышается вероятность патогенных эффектов ГБО.

3. Мониторинг показателей ВРС в реальном времени в процессе баротерапии позволяет обеспечить оценку адекватности выбранной дозы лечебной гипероксии, предотвратить патогенные эффекты и увеличить эффективность ГБО.

Литература

1. Cianci P. Consensus Development Conference on diabetic foot wound care: a randomized controlled trial does exist supporting use of adjunctive hyperbaric oxygen therapy // Diabetes Care.- 2000.- №6.-P.873-874.

2. Bakker D.J. Hyperbaric oxygen therapy and the diabetic foot // Diabetes Metab Res Rev.- 2000.- №l.- P.55-58.

3. Доказательная медицина (ежегодный справочник).- М.:Медиа Сфера, 2002.-1400с.

4. Беляевский А.Д., Лагутина А.А., Милютина Н.П. Сахарный диабет: современные акценты в патогенезе и в подходах к интенсивной терапии // Вестник интенсивной терапии.- 2003.- №1.- С.10-15.

5. Дедов И.И., Абузцев С.А., Муслимова З.З., Древаль А.В. Эффективность повторных курсов ГБО в лечении инсулинзависимого сахарного диабета // Проблемы эндокринологии.-1994.-№2.-с.25-28.

6. Чернышева Ю.А., Юровский С.Г., Голавский С.А. Применение ГБО в комплексном лечении сахарного диабета у детей // Гипербарическая физиология и медицина.-2000.- № 1. - С. 40.

7. Abidia A., Laden G., Mccollum P.T. Hyperbaric oxygen therapy improves reflex vasoconstriction induced by leg dependency in patients with diabetic neuropathy // Undersea&Hyperbar.Med.- 2000.- V . 27 .-p .112.

8. Чернышева Ю.А., Юровский С.Г., Голавский С.А. Применение ГБО в комплексном лечении сахарного диабета у детей // Гипербарическая физиология и медицина.-2000.- № 1. - С. 40.

9. Wunderlich R.P., Peters E.J., Lavery L.A. Systemic hyperbaric oxygen therapy: lower-extremity wound healing and the diabetic foot // Diabetes Care.- 2000.-№10.- P.1551-1555.

10. Giugliano D., Ceriello A., Paolisso G., Oxidative stress and diabetic vascular complications // Diabetes care.- 1996.- №3.- P.257-267.

11. West I.C. Radicals and oxidative stress in diabetes // Diabet Med.- 2000.- №3.- P.171-180.

12. Приступим О.М. Оксидантний стрес за наявності цукрового діабету // Український медичний часопис.- 2002.- №3.- С.23-25.

13. Wunderlich R.P., Peters E.J., Lavery L.A. Systemic hyperbaric oxygen therapy: lower-extremity wound healing and the diabetic foot // Diabetes Care.- 2000.-№10.- P.1551-1555.

14. Балаболкин М.И., Креминская В.М. Диабетическая невропатия // Журнал неврологии и психиатрии.- 2000.0- №10.- С.57-64.

15. Воробьев К.П. Концепция интенсивной терапии методом гипербарической оксигенации при экстремальных состояниях //Бiль, знеболювання i iнтенсивна терапiя.- 2000.- №2.- С.30-39.

16. Воробьев К.П. Стратегия и тактика гипербарической оксигенации при экстремальных состояниях //Бiль, знеболювання i iнтенсивна терапiя.- 2001.- №1.- С.58-69.

17. Зубкова С. Т., Варгатий С.Я. роль порушень вегетативної регуляції ритму серця та коронарного кровообігу у зниженні толерантності до фізичних навантажень у хворих на цукровий діабет // Ендокринологія 2001, Т. 6, № 1, с. 31-36.

18. Воробьев К.П. Методология и технология оценки функционального состояния организма во время ГБО. //Бiль, знеболювання i iнтенсивна терапiя.- 2000.- №3.- С.65-74.

19. Баевский Р.М., Кириллов О.И., Клецкин С.З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе, М.:Наука.- 1984.- 386c.

20. Heart Rate Variability. Standarts of Measurements, Physiological Interpretation, and Clinical Use //Circulation.- 1996.- V.93.- P.1043 – 1065.

21. Abidia A., Laden G., Mccollum P.T. Hyperbaric oxygen therapy improves reflex vasoconstriction induced by leg dependency in patients with diabetic neuropathy // Undersea&Hyperbar.Med.- 2000.- V . 27 .-p .112.