| Главная страница | Авторский информационный ресурс врача-исследователя Воробьева К.П. |

|---|---|

| Публикации | |

| Эта статья была впервые опубликована: | Проблемы старения и долголетия.- 2004.- №2.- С.162-169 |

Введение

Влияние возраста и пола на средний популяционный уровень различных функциональных показателей общеизвестно. В качестве нормальных или эталонных характеристик организма принято использовать определенный для соответсвтвующего возраста и пола диапазон значений физиологического показателя.

В последнее десятилетие в научных и клинических исследованиях возрос интерес к использованию показателей вариабельности ритма сердца (ВРС) как интегрального критерия функционального состония организма. Влияние возраста на показатели ВРС наиболее полно изучены и обобщены научной школой института геронтологии АМН Украины [1]. На половые различия показателей ВРС указывается в отдельных иследованиях ВРС [2-5].

В работе Е.Г.Даценко и соавт. (2002) говорится о качественных половых различиях показателей ВРС и системного артериального давленния [2]. Исследование Ramaekers D . et al (1998) представляет половые различия ВРС как «находку» и считают, что снижение симпатического тонуса у женщин является приспособительной защитной реакций, которая снижает аритмогенный риск [3]. Л.М.Бакусов и соавт (1998) показывают преимущесва методов нелинейного анализа ВРС в обнаружении половых различий [4] . В фундаментальной работе Н.Б.Хаспековой (1996) сделан вывод о том что „колебательная структура PC у здоровых не зависит от пола”, но в самом исследовании неоднократно указ ы вается на существование половых различий вегетативной реактивности [5].

Высокая вероятность возрастных и половых различий динамических рядов во время сеансов гипербарической оксигенации (ГБО) также подтверждена в наших исследованиях [6, 7]. На основании этих и других данных можно утверждать о существовании возрастных и половых различий ВРС. Эти факты имеют одно важное следствие – в научных исследованиях следует обязательно учитывать возрастные и половые факторы как источник грубой систематической ошибки.

Цель исследования выработать новый методический подход для учета влияния возраста и пола на показатели ВРС.

Материалы и методы

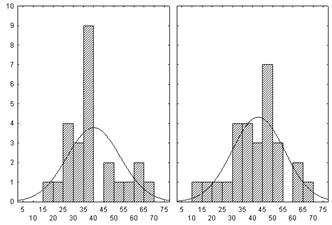

Обсервационное ретроспективное исследование, которое явилось фрагментом работы по разработке системы мониторинга функционального состояния организма по данным показателей ВРС во время ГБО. Исследование выполнено на материале 53 клинических наблюдений, при которых общее состояние пациентов оценивалось как удовлетворительное. Все пациенты имели хронические компенсированные заболевания, такие как церебральный атеросклероз (1), пародонтит (2), язвенная болезнь желудка в стадии ремиссии, (6), хронический персистирующий гепатит (16), атопический дерматит (4), аллергическая крапивница (14), хронический простатит (9), хроническая вялогранулирующая рана (1). Семнадцать пациентов получали лечение методом ГБО амбулаторно. Средний возраст женщин (n=25) 39,8±2,7 лет, мужчин (n=28) - 42,7±2,5 лет. Возрастная структура обследуемых представлена на рис. 1.

|

Рис.1. Гистограмма распределения возрастной структуры обследуемых женщин (слева) и мужчин (справа). |

Для выполнения исследования нами была специально разработана и сертифицирована диагностическая технология [8]. В соответствии с этой технологией изучалась динамика тридцати наиболее известных показателей ВРС на 14 этапах ГБО: 1 и 14 этапы – до и после сеанса ГБО; 2, 3 и 12, 13 этапы - соответственно пятиминутные промежутки компрессии и декомпрессии; 4 – 11 этапы - пятиминутные промежутки изопрессии. Использовались выборки по 128 кардиоинтервалов с точностью до 1 мс. Вычисление показателей ВРС проводилось по известным алгоритмам [9, 10].

Средние значения и стандартная ошибка средних тридцати показателей ВРС на этапах ГБО в исследуемых группах анализировались графически. На графиках отображались тренды изучаемых показателей на этапах ГБО. Автоматизированная технология подготовки графического материала разбивает диапазон вариации определенного показателя в исследуемых группах на три части, граничные значения которых указаны по оси ординат. По оси абсцисс указаны этапы сеанса ГБО. Из тридцати изучаемых показателей ВРС для анализа отбирались те, которые имели наиболее существенные различия в изучаемых группах. В данной публикации для анализа отобраны следующие показатели: средние значения длительностей кардиоинтервалов (meanR_R); стандартное отклонение выборки кардиоинтервалов (StandDev); спектральная мощность в высокочастотном (HF_128) и низкочастотном (LF_128) диапазоне сердечного ритма.

Для каждого из вышеуказанных показателей построены простейшие линейные регрессионные модели, которые позволяют учесть возрастную и половую поправку. Математические модели строились следующим образом. Динамика каждого из исследуемых показателей на этапах сеанса ГБО отображалась двумя графиками по половому и возрастному признаку, а затем производился регрессионный анализ и строилось уравнение регрессии по данным исходных значений (на первом этапе ГБО) показателей ВРС. Динамические ряды Фактор половой принадлежности обозначен X (женщины - 1, мужчины - 2), фактор возраста - Y (лет). На графиках женщины отнесены к первой группе (125 кардиоинтервалограмм), мужчины (185 кардиоинтервалограмм) ко второй. В возрастных группах к первой отнесены юноши и девушки, ко второй - зрелый возраст первый период, третей – зрелый возраст второй период, четвертой – пожилые. Нумерация графиков в соответствии с нумерацией исследуемых групп выполнена по следующему принципу: первая группа соответствует линии тренда одинарной толщины, вторая - двойной и т.д.

Результаты исследования

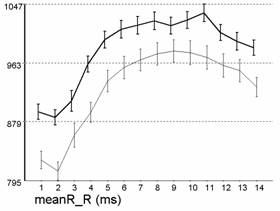

Динамика средней длительности кардиоинтервалов в изучаемой когорте на этапах ГБО представлена на рис.1.

|

|

Рис. 1. Динамика meanR_R на этапах ГБО в женщин и мужчин (слева) и в возрастных группах (справа). |

|

У женщин исходно и на протяжении ГБО длительность meanR_R меньше чем у мужчин. В возрастных группах с увеличением возраста появляется тенденция к брадикардии. При регрессионном анализе зависимости meanR_R от пола получена математическая модель meanR_R(мс)=732+73X, модель статистически значима (p=0,027), но недостаточно информативна (R 2 =0,304). Зависимость meanR_R от возраста выражается формулой meanR_R(мс)=694+3,65Y. Модель статистически значима (p=0,0042), но также недостаточно информативна (R 2 =0,386).

Данные модели показывают, что у мужчин длительность кардиоинтервалов больше на 73 мс, а с увеличением возраста на каждый год длительность meanR_R увеличивается на 3,65 мс.

При двухфакторном регрессионном анализе получена следующая зависимость длительности кардиоинтервалов от пола и возраста: meanR_R(мс)=607+64,8X+3,37Y. Модель статистически значима (p=0,0021), и более информативна (R 2 =0,467). Коэффициенты для пола и возраста также статистически значимы (p=0,040 и p=0,0064).

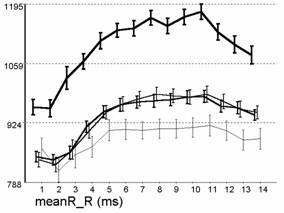

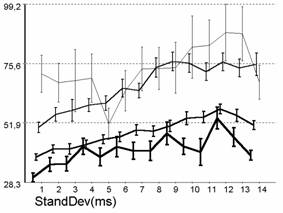

Стандартное отклонение длительности кардиоинтервалов является универсальным критерием ВРС. Динамика этого показателя в зависимости от пола и возраста представлена на рис.2.

|

|

Рис.2. Динамика StandDev на этапах ГБО в женщин и мужчин (слева) и в возрастных группах (справа). |

|

По данным графиков видно, что зависимость StandDev от половой принадлежности менее очевидна, но этот показатель линейно зависит от возраста. При регрессионном анализе не получено статистически значимой модели зависимости StandDev от пола. В зависимости от возраста StandDev(мс)=66,3–0,61Y. Модель статистически значима (p=0,000031) и информативна (R 2 =0,539). Она означает, что с каждым годом StandDev уменьшается на 0,61мс.

Двухфакторная модель определяет StandDev(мс)=59,7–0,63Y+4,86X. Модель статистически значима (p=0,00007) и информативна (R 2 =0,564), но в отличие от возрастного коэффициента, коэффициент для пола статистически незначим (p=0,16). Тем не менее, с учетом однозначной тенденции уменьшения StandDev на всех этапах ГБО эту модель можно использовать.

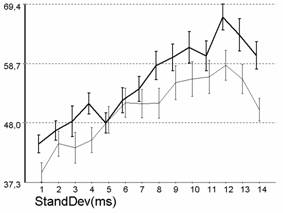

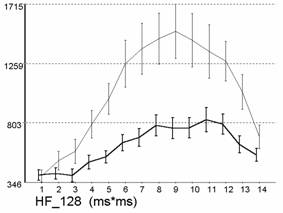

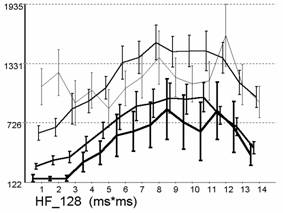

Показатель HF_128 характеризует парасимпатический тонус. Его динамика в возрастных и половых группах представлена на рис.3.

|

|

Рис.3. Динамика HF_128 на этапах ГБО в женщин и мужчин (слева) и в возрастных группах (справа). |

|

Исходные величины HF_128 у мужчин и женщин равны, но возраст оказывает существенное влияние на тонус парасимпатической нервной системы. Эта зависимость выражается уравнением HF_128(мс 2 )=981-14,6Y. Модель статистически значима (p=0,00005) и информативна (R 2 =0,529). То есть с каждым годом HF_128 снижается на 14,6 мс 2 .

Динамика данного показателя у женщин имеет качественные отличия и может быть охарактеризована как более высокая реактивность к гипероксии парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Этот факт следует учитывать в исследованиях.

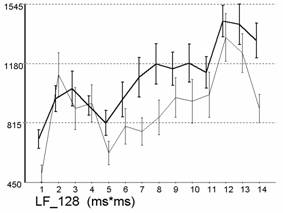

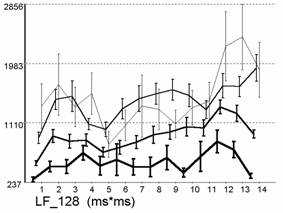

Низкочастотный диапазон ВРС характеризует тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы и характеризуется значениями показателя LF_128. Его динамика в зависимости от изучаемых факторов представлена на рис.4.

|

|

Рис. 4. Динамика LF_128 на этапах ГБО в женщин и мужчин (слева) и в возрастных группах (справа). |

|

Женщины и лица старших возрастных групп имеют сниженный симпатический тонус. У женщин LF_128 снижается на 191 мс, но эта зависимость статистически незначима. Возрастная зависимость выражается уравнением LF_128(мс 2 )=1372–18,5Y, (p=0,00006, R 2 =0,524).

Двухфакторный анализ позволил получить более качественную модель вида LF_128(мс 2 )=1038–19,6Y+247X. Модель информативна (R 2 =0,589) и статистически значима (p=0,00002). В отличие от однофакторного анализа в этом уравнении половой коэффициент статистически значим (p=0,022).

Обсуждение

Результаты данного исследования не претендуют на решение проблемы нормализации показателей ВРС по факторам пола и возраста. Мы лишь предложили определенный методический подход, который показывает источники систематических ошибок при использовании новой диагностической технологии. То есть пол и возраст следует учитывать при исследовании показателей ВРС в гетерогенных по этим признакам группах наблюдений. На наш взгляд, предлагаемый методический подход позволит обеспечить более высокую эффективность научных исследований. Развитие этого подхода требует объединенных усилий исследователей, в результате которых должны быть созданы базы данных кардиоинтервалограмм в едином формате с общей характеристикой наблюдений. Доступ к этим базам данных позволит выработать более адекватные для генеральной совокупности математические модели нормализации показателей ВРС.

Можно предположить, что кроме возрастных и половых влияний на показатели ВРС высокий уровень поправки внесет такие клинические характеристики как нозологическая специфичность, форма и стаж заболевания. В отношении рассеянного склероза и сахарного диабета в предварительных исследованиях нами получены такие подтверждения. Также на примере изменения HF_128 у мужчин и женщин (см. рис. 3) , очевидно, что одинаковые статические характеристики показателей ВРС могут существенно отличаться в динамике изучаемого воздействия. Для описания различий реактивных характеристик необходимы несколько иные подходы.

Данное исследование тесно связано с методологическими вопросами ВРС, которые рассматривает в концептуальнаой публикации Н.И.Яблучанского (2002) [11]. Речь идет о недопустимости «грубой линеаризации» при интерпретации показателей ВРС. Безусловно, биологическая система нелинейна, но принятые в нынешней науке методологические подходы ориентированы, в основном, на линейные модели. Любой нелинейный процесс можно описать рядом дискретных линейных моделей (или простых нелинейных), что позволяет приблизиться к описанию глобальной модели. С нашей точки зрения предлагаемый методический подход позволяет более точно интерпретировать показатели ВРС с учетом индивидуальных характеристик обследуемых.

На заре изучения новой диагностической методики принятие допущений об отсутствии влияния конституциональных факторов на показатели ВРС было уместным из-за несовершенства информационных технологий и сложности получения репрезентативных выборок для изучения флияния каждого отдельного фактора. В настоящее время информационные технологии создали условия для быстрого получения и анализа больших массивов данных в короткие промежутки времени, что позволяет определить вклад разного рода причин в качественные и количественные характеристики показателей ВРС.

Выводы

1. Возрастные и половые факторы являются источником грубых систематических ошибок при изучении показателей ВРС в гетерогенных группах.

2. Получен ряд информативных и статистически значимых математических моделей, которые позволяют учитывать возрастной фактор и половую принадлежность при интерпретации показателей ВРС.

3. Математические модели нормализации показателей ВРС по конституциональным признакам является перспективным методическим подходом для увеличения эффективности научных исследований и требует дальнейшего развития.

Литература

1. Коркушко О.В., Шатило В.Б., Писарук А.В. и соавт. Анализ вариабельности ритма сердца в клинической практике: 25-летний опыт изучения // Мат. I международной научной конференции: Анализ вариабельности ритма сердца в клинической практике, Киев, 24-25 октября 2002.- К., 2002.-С.5-20.

2. Даценко Е.Г., Яблучанский Н.И., Крайз Н.И., Усань Н.Ю. Изучение влияния ассоциации ЧСС-АД на эффективность комбинированной гипотензивной терапии артериальной гипертензии эналаприла малеатом и гидрохлортиазидом в мужской и женской популяции с использованием технологии ВСР // Мат. I международной научной конференции: Анализ вариабельности ритма сердца в клинической практике, Киев, 24-25 октября 2002.-К., 2002.-С.33-35.

3. Ramaekers D., Ector H., Aubert A.E., Rubens A., Van de Werf F. Heart rate variability and heart rate in healthy volunteers. Is the female autonomic nervous system cardioprotective? // Eur Heart J.- 1998.-№9.- P. 1334-1341.

4. Бакусов Л.М., Зулкарнеев Р.Х., Загидулин Ш.З., Хафизов Н.Х. Применение показателя приближенной энтропии (APEN) для оценки регулярности физиологических процессов // Вестник новых медицинских технологий.- 1998.- Т.5.-№3-4.-С.13-15

5. Хаспекова Н.Б. Регуляция вариативности ритма сердца у здоровых и больных с психогенной и органической патологией мозга / Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 03.00.13, Российская Академия наук, институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. - М. 1996.- 40с.

6. Воробьев К.П. Изменения вариабельности сердечного ритма при гипербарической оксигенации в зависимости от возраста и тяжести общего состояния // Проблемы старения и долголетия. - 2001. - Т. 10. - № 3. - С. 262-273.

7. Воробьев К.П. Изменения вегетативной реактивности г гипероксии в зависимости от пола // Український медичний альманах. - 2001. - Т 4. - № 5. - С. 31-36.

8. Воробьев К.П. Методология и технология оценки функционального состояния организма во время ГБО. //Бiль, знеболювання i iнтенсивна терапiя.- 2000.- №3.- С.65-74.

9. Баевский Р.М., Кириллов О.И., Клецкин С.З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе, М.:Наука.- 1984.- 386c.

10. Heart Rate Variability. Standarts of Measurements, Physiological Interpretation, and Clinical Use //Circulation.- 1996.- V.93.- P.1043 - 1065.

11. Яблучанский Н.И. Сага о вариабельности сердечного ритма // Мат. I международной научной конференции: Анализ вариабельности ритма сердца в клинической практике, Киев, 24-25 октября 2002.- К., 2002.-С.131-132.