| Главная страница |

Авторский информационный ресурс врача-исследователя Воробьева К.П. |

| Публикации |

| Эта статья была впервые опубликована: |

Перспективи медицини та біології, 2012.-№2.-С.105-109 |

| Соавторы |

Пилипенко И.Б., Луганская областная клиническая больница |

| Научный вклад соавторов в исследование |

Воробьев К.П.: идея и участие в планировании исследования, разработка методологии и программ сбора и обработки кардиоинтервалограмм, математический анализ динамических рядов показателей ВРС, формулирование гипотез в данной части исследования, обнаружение закономерностей и их анализ, написание текста данной публикации.

Пилипенко И.Б.: литературный обзор, планирование исследования, составление карт наблюдений, проведение комплекса клинических исследований, ведение первичной документации и участие в написании статьи |

|

РАЗВИТИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ГИПОТЕНЗИИ ВО ВРЕМЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА РЕАКЦИЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ВО ВРЕМЯ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ |

|

|

Резюме. Дизайн исследования. Проспективное диагностическое клиническое исследование. Материалы и методы. Изучены типы реакций сердечного ритма при ортостатической пробе в зависимости от возникновения артериальной гипотонии во время спинальной анестезии при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава. Обследовано 44 пациента. У 22 пациентов возникла ранняя (7) и отсроченная (15) артериальная гипотония после введения Маркаина с субарахноидальное пространство. Артериальной гипотонией считалось снижение среднего артериального давления ниже 60 мм.рт.ст. Результаты. Более высокий уровень тахикардии (р=0,2) после перехода в вертикальное положение и увеличение волны перерегулирования до 10% (р=0,03б) являются прогностическими признаками артериальной гипотонии во время спинномозговой анестезии. Временные характеристики ортостати-ческого теста не представляют клинически значимой информации для прогнозирования артериальной гипотонии во время спинномозговой анестезии.

Ключевые слова: спинальная анестезия, артериальная гипотония, ортостатический тест, ритма сердца, тотальное протезирование тазобедренного сустава

Vorobyov K.P., Pilipenko I.B. DEVELOPMENT OF INTRAOPERACION LOW BLOOD PRESSURE DURING SPINAL ANAESTHESIA IN DEPENDENCE ON TYPE OF REACTIONS OF CARDIAC RHYTHM DURING ORTHOSTATIC TEST

Summary.

Design. Prospektive diagnostic clinical research. Materials and methods. The types of reactions of cardiac rhythm are studied at an orthostatic test depending on the origin of arterial low blood pressure during spinal anesthesia at total total hip replacement. 44 patients are inspected. 22 patients had early (7) and deferred (15) arterial low blood pressure after introduction of Markain to subarachnoidite space. Arterial low blood pressure was consider the decline of middle arte-riotony below 60 мм.Hg. Results. More high level of tachicardia (p=0,2) after passing to vertical position and increase of wave of subregulation to 10% (p=0,036) are the prognostic signs of arterial low blood pressure during a spinal anesthesia. Temporal descriptions of orthostatic test do not present clinically meaningful information for prognosis of arterial low blood pressure during a spinal anesthesia.

Keywords: spinal anesthesia, intraoperative low blood pressure, orthostatic test

Введение. Прогнозирование интрао-перационной артериальной гипотонии в процессе спинальной анестезии является актуальной проблемой современной ане¬стезиологии [1-3]. Одним из методов оценки компенсаторных механизмов сердечно-сосудистой системы и вегетативного обеспечения сосудистого тонуса является ортостатическая проба [4-6]. Простота и безопасность этого диагностического теста предполагают его высокую эффективность.

Цель. Определить различия реакций сердечного ритма при ортостатической пробе в предоперационном периоде в группах, которые выделены ретроспективно в зависимости от типа развития клинически значимой артериальной гипотонии во время спинальной анестезии.

Материалы и методы. Проспектив¬ное обсервационное клиническое иссле-дование выполнено на материале 44 клинических наблюдений. Все пациенты нуждались в тотальном протезировании тазобедренного сустава в плановом по-рядке по поводу закрытого перелома шейки бедренной кости (17), двустороннего коксартроза (12) и деформирующего артроза тазобедренного сустава (15).

Методика анестезии. После поступления больного в операционную производилась катетеризация периферической вены канюлей G14, после чего проводилась преинфузия кристаллоидными рас-творами (600 миллилитров). Спино-эпидуральная анестезия проводилась в асептических условиях под местной анестезией 1% раствора лидокаина в S3-S4 промежутке. Выполнялась пункция эпидурального пространства иглой G22 и через нее в субарахноидальное пространство вводилась игла G27. После идентификации субарахноидального пространства вводился раствор Маркаин-спинал хэви 2,0 миллилитра и 1,0 миллилитр 0,005% раствора фентанила. Игла G27 извлекалась и производилась катетеризация эпидурального пространства.

Артериальное давление измерялось неинвазивным осциллографическим ме-тодом с помощью полифункционального монитора «МЕС 1000».

Интраоперационно эффективность блока подтверждалась умеренным сни-жением артериального давления. Мониторинг показателей гемодинамики и оксигенации в течение анестезии и операции обеспечивался регистрацией систолического и диастолического артериального давления, частоты сердечных сокращений и пульсоксиметрией.

Артериальной гипотонией считалось снижение среднего артериального давления ниже 60. Среднее артериальное давление считалось по формуле: (СД+2*ДД)/3, где СД - систолическое артериальное давление и ДД - диастолическое артериальное давление.

Наблюдения разделены на 3 группы: 1-я - с отсутствием интраоперационной гипотонии, 2-я и 3-я группы с отсрочен-ной и ранней артериальной гипотонией в сроки более и менее 10 мин, соответственно, после субарахноидального введения анестетика. Распределение наблюдений в исследуемых группах по полу и возрасту представлено в таблице 1.

Таблица 1.

Возрастные и половые характеристики в исследуемых группах

Группа |

Пол |

Количество пациентов |

Возраст (лет) M(SD) |

1 |

Ж |

16 |

65(9,6) |

М |

6 |

64(8,4) |

2 |

Ж |

9 |

66(9,1) |

М |

6 |

57(13,4) |

3 |

Ж |

5 |

66(4,7) |

М |

2 |

64(2,8) |

По данным дисперсионного анализа (А]ЧЮУА) в исследуемых группах не обнаружено различий по возрасту (р=0,75).

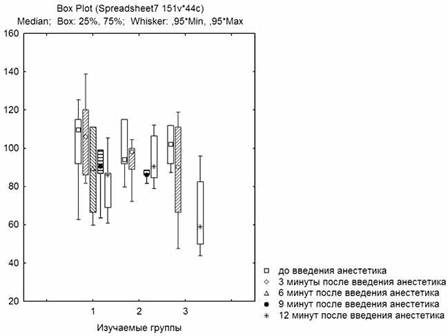

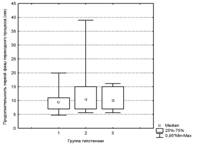

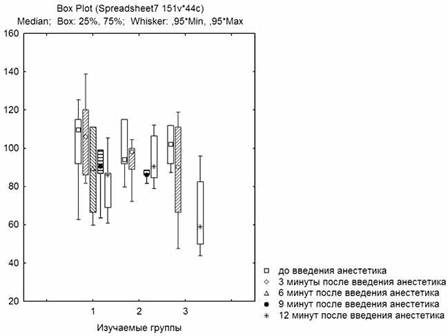

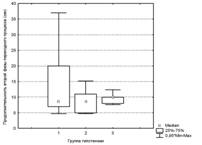

Медианные оценки изменения среднего артериального давления в изучаемых группах представлены на рис. 1.

Рис. 1 Медианные оценки среднего артериального давления в изучаемых группах в динамике воздействия анестетика

Примечание: параметры "ящика с усами": медиана, верхний и нижний квартиль, верхний и нижний 95% уровень от максимального и минимального значений

Снижение среднего артериального давления в первой и второй группе в ближайший период после введения ане-стетика в субарахноидальное простран-ство составило до 60 мм.рт.ст, а в третей группе минимальное снижение АД составило до 46 мм.рт.ст.

Методика проведения ортостатической пробы. Стандартная ортостатическая проба [6] выполнена в нашей модификации из-за особенностей основной патологии (перелом шейки бедра у части пациентов). Ортостатическая проба про¬водилась за один день до оперативного вмешательства. Предварительно пациент находился в положении лежа не менее 10 минут, затем начиналась запись ЭКГ. Через 30 секунд после начала записи ЭКГ пациент садился в кровати и удер¬живал туловище в вертикальном положении 2 минуты.

Регистрация ЭКГ производилась при помощи автономного портативного кар-диорегистратора <Юлия> (ООО <Найтек>, Россия), который обеспечивает за¬пись пятиминутной ЭКГ с разрешением 1000 Гц на карту твердотельной памяти. В дальнейшем после записи ЭКГ произ-водилось программное выделение R-R интервалов, построение кардиоинтерва-лограммы и оценка ее пригодности для анализа. В случае если артефакты интер-валограммы составляли менее 3%, про¬изводилась коррекция артефактов. Из 44 пациентов в 11 случаях (8 в первой группе, 1 во второй группе и 2 в третьей группе) выраженные артефакты ЭКГ не позволили выполнить анализ данных ор-тостатической пробы. Таким образом, с учетом критериев исключения анализ ортостатической пробы выполнен у 33 пациентов.

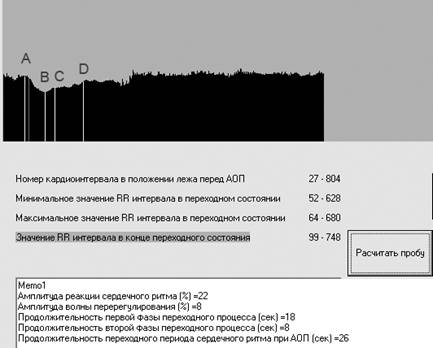

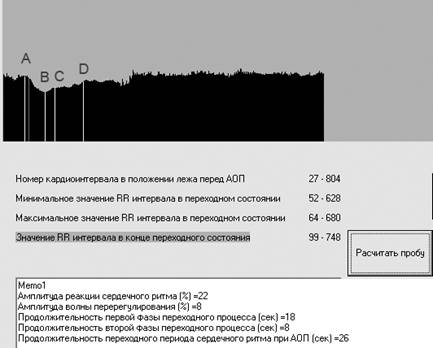

Расчет показателей ортопробы проведен с помощью специально созданной программы на языке Delphi 7. В про-грамме выводится исходная интервало-грамма, на которой исследователь отмечает контрольные этапы пробы: A - перед изменением положения тела; B -минимальное значение кардиоинтервала после перехода в вертикальное положение; C - максимальное значение кардиоинтервала вслед за периодом тахикардии; D - время окончания переходного процесса ортостатической пробы (рис. 2).

Рис. 2 Окно программы расчета параметров ортостатической пробы

После отметки манипулятором ком-пьютера контрольных этапов произво-дится расчет следующих показателей: амплитуда реакции сердечного ритма (АРСР), амплитуда волны перерегулиро-вания (АВП); продолжительность первой фазы переходного процесса (T1); продолжительность второй фазы переходно¬го процесса (T2); продолжительность всего переходного процесса ортостатической пробы (ТОП). Первые два из пяти изучаемых показателей рассчитываются по следующим формулам.

АРСР = ((А - B)/A) * 100 (%);

АВП = ((с - В)/А) * 100 (%);

Статистический анализ выполнялся с использованием программы Statistica 6.0. Ненормальное распределение ре¬зультатов ортопробы потребовало ис¬пользование медианных оценок меры положения и рассеяния. Графическое сравнение результатов пробы выполнено с помощью, так называемых графиков <ящик с усами>, на которых отобража-лись медиана, квартили, максимальные и минимальные значения показателей в группе. Для оценки принадлежности изучаемых значений в нескольких группах в одной генеральной совокупности использовался дисперсионный анализ (ANOVA). Для оценки различий значе¬ний в группах использовались непара-метрические критерии Манна - Уитни и Вальда - Вольфовица. Уровень p<0,05 принят как статистически значимый.

Результаты исследования.

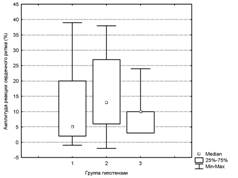

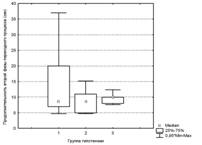

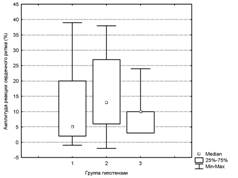

Степень тахикардии после перехода в вертикальное положение (АРСР) счита-ется наиболее ценным критерием оценки состояния вегетативной регуляции сосу-дистого тонуса. Более выраженная тахикардия сопутствует худшему состоянию вегетативной регуляции. В нашем иссле-довании эта закономерность подтверди-лась (рис. 3).

Рис. 3 Амплитуда реакции сердечного

ритма в исследуемых группах.

Во второй и третей группе с отсро-ченным и быстрым развитием гипотонии после введения анестетика в субарахно-идальное пространство медианы более чем в два раза больше, чем в группе кон¬троля. По данным теста Манна-Уитни статистическая значимость различий между первой и второй группами составила р=0,21.

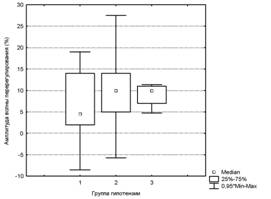

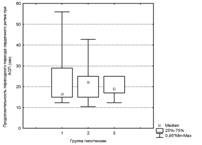

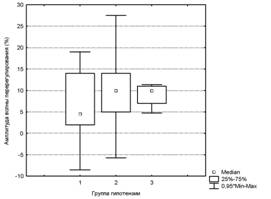

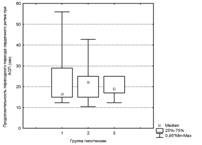

После начального эпизода тахикардии в начале ортостатической пробы происходит увеличение парасимпатической активности, что сопровождается последующей брадикардией, которая получила название <волна перерегули-рования>. Эта волна является результа¬том согласованного ответа симпатиче¬ской и парасимпатической системы в ответ на изменение внешних условий (положение тела). Поэтому высокий уро¬вень АВП является также характеристикой недостаточности адаптивных механизмов сосудистой регуляции. В нашем исследовании эта закономерность под-твердилась и медиана АВП в группе контроля более чем в два раза меньше, чем в группах с развившейся гипотонией (рис. 4).

Рис. 4 Амплитуда волны перерегулирования в исследуемых группах

По данным теста Манна-Уитни ста-тистическая значимость различий между первой и второй и первой и третей груп-пами составили р=0,18 и р=0,29 соответственно. А по данным теста Вальда-Вольфовица статистическая значимость различий АВП между первой и третей группами составила р=0,036, то есть, достигнут порог статистической значимо¬сти.

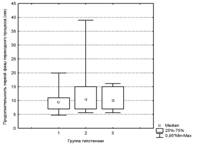

Анализ продолжительности временных характеристик ортостатической пробы не позволил обнаружить каких-либо закономерностей различий между группами (рис. 5).

Рис. 5. Продолжительность временных характеристик ортостатической пробы в исследуемых группах

Обсуждение результатов. Оценка реакций сердечного ритма у постели больного в процессе выполнения ортопробы можно считать простым и информативным скрининговым тестом оценки вероятности развития артериальной гипотонии во время оперативного вмешательства в условиях спинномозговой анестезии. Переход пациента из го-ризонтального в вертикальное положение приводит к снижению венозного возврата вследствие депонирования крови в нижней части тела. Это состояние является, по сути, моделью гипотонии во время спинномозговой анестезии, но в отличие от состояния ортостаза при этом виде анестезии происходит частичная специфическая блокада механизмов активации симпатического тонуса. Если во время ортостаза определяются лабильность вегетативных реакций, которая проявляется в чрезмерной тахикардии и высокой волне перерегулирования (последующей брадикардии), то таких пациентов можно отнести к группе с по-вышенным риском развития артериальной гипотонии после введения анестетика в спинномозговое пространство.

Выводы.

1. Ортостатическая проба является безопасным и эффективным способом прогнозирования развития интраоперационнои гипотонии во время спинномозговой анестезии.

2. Более высокий уровень тахикардии (p=0,2) после перехода в вертикальное положение и увеличение волны перерегулирования до 10% (p=0,036) в сравнении с контролем являются прогностическими признаками артериальной гипотонии во время спинномозговой анестезии.

3. Временные характеристики ортостатического теста не представляют

клинически значимой информации для

прогнозирования артериальной гипотонии во время спинномозговой анестезии.

Литература

1. Haney M. F. Can heart rate variability become a screening tool for anesthesia-related hypotension? / M. F. Haney, U. Wiklund // Acta Anaesthesiol Scand. - 2007. - V. 51. - P. 1289 -1291.

2. Frolich M.A. Baseline heart rate may predict hypotension after spinal anaesthesia in pregydrated obstetrical patients / M.A. Frolich, D. Caton // Can J. Anesthesiology - 2002. - 49 (2). - Р. 185-189

3. Heart Rate Variability Predicts Severe Hypotension after Spinal Anesthesia / Hanss R ., Bein B, Weseloh H [et al.] // Anes¬thesiology. - 2006. - V. 104. - P. 537 - 545.

4. Berntson G.G. Heart rate variability: origins, methods and interpretive caveats / Berntson G.G., Bigger J.T. Jr., Eckberg D.L. // Psychophysiology. - 1997. - V. 34. - P. 623-648.

5. Бабунц И.В., Мириджанян Э.М., Мшаех Ю.А. Азбука вариабельности сердечного ритма / И.В. Бабунц, Э.М. Мири¬джанян, Ю. А. Мшаех. - Ставрополь, 2002. 112 с.

6. Методы анализа и возрастные нормы вариабельности ритма сердца (Рекомендации рабочей группы Института геронтологии по изучению вариабельности сердечного ритма) / Мат. I-ой международной научной конференции <Ана¬лиз вариабельности ритма сердца в клинической практике> (24-25 октября, 2002, Киев) / [ред. О.В. Коркушко]. - К. -с.193-215.