| Главная страница | Авторский информационный ресурс врача-исследователя Воробьева К.П. |

|---|---|

| Публикации | |

| Эта статья была впервые опубликована: | Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.- 2012.- №4.- С.16-26 |

| Соавторы | Пилипенко И.Б., Луганская областная клиническая больница |

| Научный вклад соавторов в исследование | Воробьев К.П.: идея и участие в планировании исследования, разработка методологии и программ сбора и обработки кардиоинтервалограмм, математический анализ динамических рядов показателей ВРС, формулирование гипотез в данной части исследования, обнаружение закономерностей и их анализ, написание текста данной публикации. Пилипенко И.Б.: литературный обзор, планирование исследования, составление карт наблюдений, проведение комплекса клинических исследований, ведение первичной документации и участие в написании статьи |

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТОНИИ ПРИ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПО ПОВОДУ ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

Прогнозирование интраоперационной гипотонии при спинальной анестезии по поводу тотального эндопротезирования тазобедренного сустава на основании данных вариабельности сердечного ритма.

Выполнен анализ динамики семнадцати известных параметров вариабельности сердечного ритма (ВРС) при операциях тотального протезирования тазобедренного сустава в условиях спино-эпидуральной анестезии. Гипотензия с уровнем среднего артериального давления ниже 60мм.рт.ст. после введения анестетика в субарахноидальное пространство оценивалась как артериальная гипотония. Артериальная гипотония после субарахноидального введения анестетика сопровождается увеличением длительности кардиоинтервалов (p=0,014), крайне низким исходным уровнем количества разностей соседних кардиоинтервалов менее 50мс (менее 2%) и мощности высокочастотной компоненты сердечного ритма (менее 82мс2). Артериальная гипотония после субарахноидального введения анестетика в течение первых 10 мин сопровождается низким исходным уровнем низкочастотной компоненты спектра ВРС (<171мс2), низким симпато-вагальным тонусом (<2,24) и смещением исходного пикового значения очень низкочастотных колебаний ВРС на 0,005с в низкочастотный диапазон (p=0,028).

Ключевые слова:спино-эпидуральная анестезия, артериальная гипотония, вариабельность ритма сердца, тотальное протезирование тазобедренного сустава.

Vorobyov K.P., Pilipenko I.B.

Prediction of intraoperative hypotension during spinal anesthesia at the totalhiparthroplastyonthedata of heart rate variability.

The analysis of dynamics of seventeen know parameters of heart rate variability (HRV) is executed at the operations total hip replacement in spino-epidural anaesthesia. Hypotension with the level of MAP below 60mm.hg.after introduction of anaesthetic in subarachnoidal space estimated as arterial low blood pressure. Arterial low blood pressure after subarachnoidal introduction of anaesthetic is accompanied the increase of duration of cardiointervals (p=0,014), the extremely low initial level of amount of differences of nearby cardiointervals less 50 ms (less than 2%) and powers high-frequency components of cardiacrhythm (less than 82ms2). Arterial low blood pressure after subarachnoial introduction of anaesthetic during the first 10 min accompanied a low initial level low-frequency components of spectrum of HRV (<171ms2), bylowsimpato-vagal tone (<2,24) and displacement of initial value of spades of very low-frequency vibrations of HRV on 0,005s in a low-frequency range (p=0,028).

Keywords: subarachnoidalanaesthesia, arteriallow blood pressure, heart rate variability, total hip replacement.

Введение. Интраоперационная артериальная гипотония является наиболее опасным осложнением спинномозговой анестезии, что существенно ограничивает использование этого высокоэффективного метода обезболивания при тотальномэндопротезировании тазобедренного сустава [15]. Артериальная гипотония во время комбинированной спино-эпидуральной анестезии составляет от 10% до 41%. [6, 13]. Актуальность прогнозирования артериальной гипотонии при спино-мозговой определяется как частотой встречаемости, так и индивидуальной вариабельностью этого осложнения [17, 16, 5].

Оценка вегетативных реакций на введение анестетика в субарахноидальное пространство является одним из возможных методов прогнозирования возникновения интраоперационной артериальной гипотонии в результате спинномозговой анестезии. Золотым стандартом оценки состояния вегетативной нервной системы считается методы оценки параметров вариабельности ритма сердца (ВРС).

Цель. Определить вегетативные прогностические факторы клинически значимой артериальной гипотонии после введения анестетика в субарахноидальное пространство на основе анализа динамики известных показателей ВРС.

Материалы и методы. Проспективное обсервационное клиническое исследование выполнено на материале 44 клинических наблюдений. Все пациенты нуждались в тотальном протезировании тазобедренного сустава в плановом порядке по поводу закрытого перелома шейки бедренной кости (17), двустороннего коксартроза (12) и деформирующего артроза тазобедренного сустава (15).

Методика анестезии. После поступления больного в операционную производилась катетеризация периферической вены канюлей G 14, после чего проводилась преинфузиякристаллоидными растворами (600 миллилитров). Спино-эпидуральная анестезия проводилась наборами Espocan,состоящими из эпидуральной иглы G22 и спинальной иглы Pencan G27. В асептических условиях под местной анестезией 1% раствора лидокаина в L3-L4 промежутке выполнялась пункция эпидурального пространства иглой G 22 и через нее в субарахноидальное пространство вводилась игла G 27. После идентификации субарахноидального пространства вводился раствор Маркаин-спиналхэви 2,0 миллилитра и 1,0 миллилитр 0,005% раствора фентанила. Игла 27 G извлекалась и производилась катетеризация эпидурального пространства.

Оценку моторного блока осуществляли по шкале P.Bromage: 0 баллов - сохранение активной подвижности в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах, 1 балл - сохранение возможности активных движений в коленном суставе, 2 балла - сохранение подошвенного сгибания стопы, 3 балла - отсутствие движений нижней конечности.

Сенсорный компонент блока оценивали методами «pinprick» и холодовым тестом. Метод pinprick заключается в нанесении болевого воздействия иглой на симметричные участки кожи последовательно, начиная от нижних конечностей к голове. Для холодового теста использовали пластмассовые ампулы со льдом.

Артериальное давление измерялось неинвазивным осциллографическим методом с помощью полифункционального монитора «MEC 1000».

Эффективность блока подтверждалась умеренным снижением артериального давления. Мониторинг показателей гемодинамики и оксигенации в течение анестезии и операции обеспечивался регистрацией систолического и диастолического артериального давления, частоты сердечных сокращений и пульсоксиметрией.

Артериальной гипотонией считалось снижение среднего артериального давления ниже 60. Среднее артериальное давление считалось по формуле: (СД+2*ДД)/3, где СД - систолическое артериальное давление и ДД - диастолическое артериальное давление.

Наблюдения разделены на 3 группы: 1-я – с отсутствием интраоперационнойартериальной гипотонии, 2-я и 3-я группы с отсроченной и ранней артериальной гипотонией в сроки более и менее 10 мин, соответственно, после субарахноидального введения анестетика.

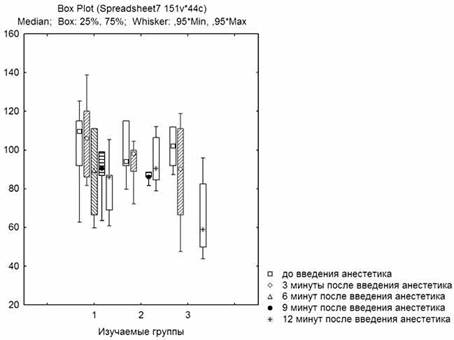

Медианные оценки изменения артериального давления в изучаемых группах представлены на рис.1.

Рис. 1 Медианные оценки среднего артериального давления в изучаемых группах в динамике воздействия анестетика.

Снижение среднего артериального давления в первой и второй группе в ближайший период после введения анестетика в субарахноидальное пространство составило до 60 мм.рт.ст, а в третей группе минимальное снижение АД составило до 46 мм.рт.ст.

Распределение наблюдений в исследуемых группах по полу и возрасту представлено в табл.1.

Таблица 1.

Возрастные и половые характеристики в исследуемых группах

Группа |

Пол |

Количество пациентов |

Возраст (лет) M(SD) |

1 |

Ж |

16 |

65(9,6) |

М |

6 |

64(8,4) |

|

2 |

Ж |

9 |

66(9,1) |

М |

6 |

57(13,4) |

|

3 |

Ж |

5 |

66(4,7) |

М |

2 |

64(2,8) |

По данным дисперсионного анализа (ANOVA) в исследуемых группах не обнаружено различий по возрасту (p=0,75).

Методика анализа вариабельности ритма сердца.Интраоперационная регистрация ЭКГ производилась на 3-х этапах: перед, сразу и через 10мин после введения анестетика в субарахноидальное пространство. Запись ЭКГ осуществлялась при помощи кардиорегистратора «Юлия» (ООО «Найтек», Россия), который обеспечивает регистрацию пятиминутной ЭКГ с разрешением 1000 Гц на карту твердотельной памяти. В дальнейшем после окончания мониторинга производилось программное выделение R-R интервалов, построение кардиоинтервалограммы и оценка ее пригодности для математического анализа. В случае, если артефакты интервалограммы составляли менее 3%, производилась коррекция артефактов. Затем все интервалограммы разбивались на выборки объемом 128 кардиоинтервалов. Для каждой выборки производился расчет следующих показателей ВРС (табл.2).

Таблица 2.

Перечень изучаемых показателей ВРС

Сокращение наименования показателя |

Полное наименование показателя |

MeanR_R(мс) |

средняя длительность кардиоинтервалов |

StandDev(мc) |

стандартное отклонение |

i_VegStr(l/c2) |

(ИН) индекс напряжения регуляторных систем |

PNN50(%) |

% интервалов, отличающихся более чем на 50 мс |

RMSSD(мс) |

корень из средней суммы квадр.разниц соседних R |

K1_AKF (ед./1) |

коэффициент АКФ при 1 |

mах_НF(мс2) |

максимальное значение мощности спектра в диапазоне высокой частоты (HighFrequency) >0,15Гц |

HF_128 (мс2) |

мощность спектра в диапазоне высокой частоты |

tMax_HF(c) |

период максимальной величины мощности спектра в диапазоне высокой частоты |

max_LF(мc2) |

максимальное значение мощности спектра в диапазоне низкой частоты (LowFrequency) 0,15 - 0,04 Гц |

LF_128 (мc2) |

мощность спектра в диапазоне низкой частоты |

tMax_LF(c) |

период максимальной величины мощности спектра в диапазоне низкой частоты |

max_VLF(мс2) |

максимальное значение мощности спектра в диапазоне очень низкой частоты (VeryLowFrequency) 0,04 - 0,003 Гц |

VLF_128 (мс2) |

мощность спектра в диапазоне очень низкой частоты |

tMax_VLF(c) |

период максимальной величины мощности спектра в диапазоне очень низкой частоты |

LF_to_HF (ед.) |

отношение LF_128 к HF_128 |

Total_P (мс2) |

общая мощность спектра |

Для расчета перечисленных показателей ВРС использовались международные и российские рекомендации [3, 7].

Для снижения вероятности влияния случайных факторов изучаемые показатели ВРС рассчитывались как средние значения в трех последовательных выборках кардиоинтервалов до, сразу после и через 10 минут после субарахноидального введения анестетика.

Одной из наиболее сложных задач расчета показателей ВРС является точное определение спектральных характеристик. Метрологическое тестирование нашей программы расчета спектральных характеристик ВРС (в группе с другими коммерческими программами) показало, что наш алгоритм обеспечивает точность оценки параметров ВРС с ошибкой в диапазоне 0,1-1% [12]. Также наша программа расчета показателей ВРС защищена соответствующим сертификатом качества МЗ Украины [9].

Статистический анализ выполнялся с использованием программы Statistica 6.0. В исследовании меры положения описаны средними значениями, а меры рассеяния – стандартным отклонением М (SD). Для оценки принадлежности изучаемых значений в нескольких группах в одной генеральной совокупности использовался дисперсионный анализ (ANOVA). Для оценки различий значений в группах использовался метод 95% доверительных интервалов в виде сравнительного графического представления меры положения и меры рассеяния изучаемых показателей в исследуемых группах на различных этапах (графики типа «ящик с усами»). Для несвязанных и связанных выборок при условии нормального распределения выборки и сопоставимости дисперсий двух сравниваемых групп использовались соответствующие t- критерии Стьюдента, в противном случае использовались критерий Манна-Уитни и критерий Вилкоксона, соответственно. Уровень p<0,05 принят как статистически значимый.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

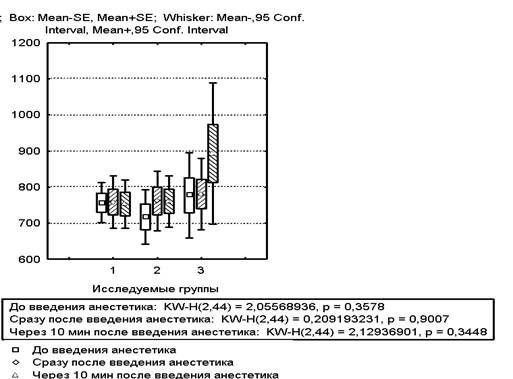

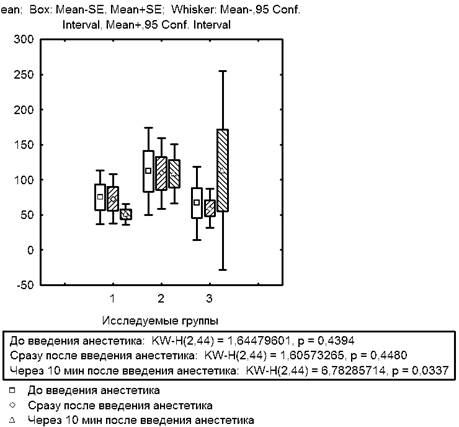

Исходные различия meanR_Rна первом этапе статистически незначимы (p=0,36, тест Краскел-Уолиса), но отсроченной гипотонии характеризуются умеренной тахикардией, а при быстром развитии гипотонии – умеренной брадикардией. На втором этапе различия meanR_Rв группах уменьшаются (p=0,9, тест Краскел-Уолиса), а через 10 мин после введения анестетика увеличиваются (p=0,35, тест Краскел-Уолиса). При наличии ранней и отсроченной артериальной гипотонии (2 и 3 группы) отмечено прогрессивное и статистически значимое (p=0,014) увеличение длительности meanR_R с 736(133)мс до 802(166)мс. Во второй группе происходит удлинение кардиоинтервалов после введения анестетика с 717мс до 760мс (p=0,089, t-тест).Втретьей группе происходит более отчетливое увеличение длительности кардиоинтервалов с 777мс до 893мс (p=0,09. t-тест) (рис.2).

Рис. 2. Динамика meanR_Rнаэтапах исследования в группах и статистическая значимость различий между группами на разных этапах анестезии.

Исходя из данных статистики, с высокой вероятностью можно утверждать, что увеличение длительности кардиоинтервалов в течение 10 минут после субдурального введения анестетика является прогностическим признаком интраоперационнойартериальной гипотонии. Причем, чем выше брадикардия, тем раньше развивается артериальная гипотония.

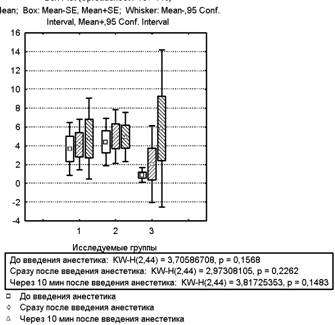

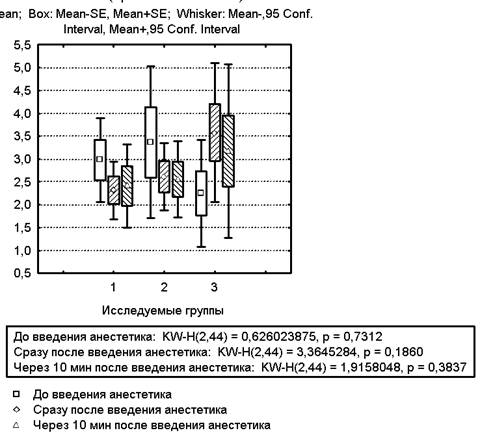

Исходное значение процента разностей соседних кардиоинтервалов отличающихся менее чем на 50 мс (PNN50) в данном исследовании явился одним из важнейших прогностических факторов быстрого развития артериальной гипотонии после субарахноидального введения анестетика. Этот параметр связан с быстрыми волнами ВРС, поэтому закономерно исходные значения HF_128 (главная характеристика парасимпатического тонуса) характеризовались подобной закономерностью (рис.3).

Рис.3. Динамика PNN50 и HF_128 на этапах исследования в группах и статистическая значимость различий между группами на разных этапах анестезии.

Метод доверительных интервалов является наиболее убедительным для оценки клинической и статистической значимости цифровых характеристик исследований. В данном исследовании 95% доверительные интервалы показателя PNN50 на первом этапе втретьей группе убедительно свидетельствуют о статистически и клинически значимых различиях в сравнении с другими группами. Это позволяет утверждать, что крайне низкие значения PNN50 (до 2%) являются неблагоприятным прогностическим признаком развития артериальной гипотонии сразу после субарахноидального введения анестетика.

Исходный парасимпатический тонус (HF_128) в группе с быстрым развитием артериальной гипотонии также характеризовался отчетливыми различиями. Исходные значения HF_128 в третей группе составили 82мс2, 95% ДИ 35-124 мс2. В данной серии исследования метод доверительных интервалов также позволяет утверждать о высокой прогностической ценности исходных значений показателя парасимпатического тонуса для прогнозирования быстрого развития артериальной гипотонии после субарахноидального введения анестетика.

Другие показатели сердечного ритма, которые связаны с колебаниями длительности кардиоинтервалов(StandDevи RMSSD)не продемонстрировали каких либо статистически значимых различий во 2-3-й группах в сравнении с первой. Широко используемый в отечественной исследовательской практике индекс вегетативного напряженияi_VegStr не имел взаимосвязи с развитием артериальной гипотонии. Его динамика характеризовалась умеренным увеличением на втором этапе и снижением после введения анестетика в субарахноидальное пространство. В группах с возникновением интраоперационной гипотонии средние значения i_VegStr были несколько ниже по сравнению с первой группой (415 1/с2 и 520 1/с2 соответственно), но значительный разброс 95% доверительного интервала в сравниваемых группах не позволяет считать значимыми эти различия.

Низкочастотная составляющая спектра ВРС (LF_128) отражает в первую очередь уровень симпатического тонуса и барорефлекторную компоненту регуляции. В данном исследовании получены определенные закономерности динамики этого показателя на этапах анестезии в исследуемых группах (рис.4).

Рис.4. Динамика LF_128 на этапах исследования в группах и статистическая значимость различий между группами на разных этапах анестезии.

Тест Краскела-Уолиса демонстрирует возрастание различий LF_128 между группами на третьем этапе исследования до статистически значимого уровня (p=0,034). Для первой группы с отсутствием артериальной гипотонии характерно снижениеLF_128 с 257мс2 до уровня 178мс2(p=0,31, тест Вилкоксона). Для второй группы с отсроченным развитием артериальной гипотонии характерно исходно умеренно повышенный тонус симпатической нервной системы. В третьей группе с быстрым развитием артериальной гипотонии исходное значение LF_128 (171мс2) статистически значимо (p=0,046, t – тест) отличается от аналогичного этапа во второй группе (332мс2), что позволяет утверждать наличие взаимосвязи низкого симпатического тонуса и риска быстрого развития артериальной гипотензии после введения анестетика в субарахноидальное пространство

В текущих исследованиях особое внимание уделяется изменениям коэффициента LF_to_HF на этапах спинальной анестезии, как интегральной характеристике сипмпато-парасимпатических взаимоотношений [14,16,1, 3]. В нашем исследовании также обнаружены определенные закономерности в динамике этого показателя на этапах анестезии (рис.5).

Рис.5. Динамика LF_to_HF на этапах исследования в группах и статистическая значимость различий между группами на разных этапах анестезии.

Течение анестезии без гипотонии в первой группе характеризуется исходной эутонией (LF_to_HF = 2,98), во второй группе, при отсроченном развитии гипотонии в сравнении с первой группой, имелась относительная симпатикотония (LF_to_HF = 3,37, p=0,12, t - тест), а в третьей группе исходное значение характеризовалось относительным снижением симпатического тонуса в сравнении с первой группой (LF_to_HF =2,24, p=0,22, t - тест). Для неосложненной анестезии в первой группе характерно существенное снижение LF_to_HF (p=0,39, тест Вилкоксона), а в группе с ранним развитием артериальной гипотонии после субарахноидального введения анестетика вектор динамики показателя изменялся на обратный: показатель повышается с еще более высоким уровнем статистической значимости (p=0,12, тест Вилкоксона).

Динамика LF_to_HF не имеет клинической прогностической значимости из за значительного разброса значения в группах, но позволяют понять механизмы развития гипотонии. В группе с отсроченной гипотонией отмечается напряжение симпатического тонуса, что сопровождается напряжением функции надпочечников и снижением резервов срочной адаптации, а исходно низкий симпатический тонус в группе с быстрым развитием гипотонии может быть объяснен истощением надпочечниковой функции гуморального ответа.

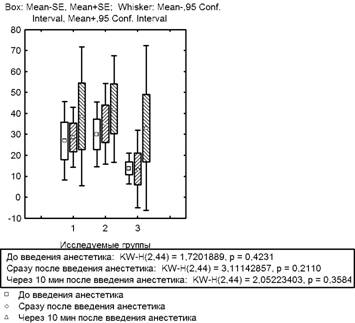

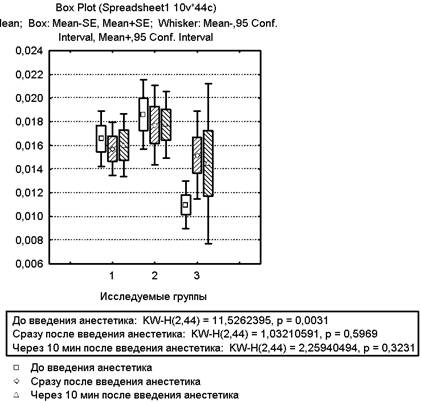

Показатель очень низкой мощности спектра (VLF_128) обычно связывают с гуморальной регуляцией. В нашем исследовании не обнаружено статистически значимых различий данного параметра ВРС на изучаемых этапах анестезии. Но пиковая характеристика особенностей распределения спектра ВРС в очень низкочастотном диапазоне (tMax_VLF) продемонстрировала наиболее убедительные различия исходного показателя в изучаемых группах в сравнении со всеми другими параметрами ВРС (рис.6).

Рис.6. Динамика tMax_VLF на этапах исследования в группах и статистическая значимость различий между группами на разных этапах анестезии.

Прежде всего обращает на себя внимание крайне высокий уровень различий в исследуемых группах на первом этапе (p=0,003, тест Краскела-Уолиса). Этот факт подтверждает метод доверительных интервалов, который показывает, что исходное значение tMax_VLF максимально и отчетливо смещено в более низкочастотный диапазон в сравнении с двумя другими группами. Этот факт подтверждает t – тест: исходные значения tMax_VLF в третьей группе с высокой вероятностью отличаются смещением данного осциллятора регуляции в низкочастотный диапазон в сравнении с группой контроля и второй группами (p=0,035 и p=0,036, соответственно). Группа с отсроченной гипотонией в сравнении с контролем характеризуется смещением tMax_VLF в более высокочастотный диапазон на на 0,04с (p=0,098, t – тест).После введения анестетика в субарахноидальное пространство в третей группе с быстрым развитием артериальной гипотонии происходит статистически значимое (p=0,028, теcт Вилкоксона) смещение tMax_VLF на 0,005с.

Обнаруженные в данном исследовании закономерности соответствуют результатам наших предыдущих исследований, в соответствии с которыми смещение низкочастного осциллятора в высокочастотный диапазон характеризует централизацию управления вегетативной регуляцией, а обратное смещение является характеристикой дизрегуляции. [8]. Эти результаты являются новым научным фактом и имеют важное методическое значение для развития теории ВРС и понимания механизмов регуляции сосудистого тонуса при спиномозговой анестезии.Отчетливое смещение tMax_VLF в крайне низкочастотный диапазон может характеризовать крайнее напряжение надсегментарного уровня регуляции, которое обычно сопровождает длительно протекающие патологические состояния.

Таким образом,статистически значимые результаты данного исследования подтверждают нашу гипотезу о прогностической ценности простого в использовании для клиники метода ВРС с целью оценки вероятности артериальной гипотонии после субарахноидального введения анестетика.

Выводы.

1. Интраоперационная оценка параметров ВРС является высокотехнологичным и убедительным способом прогнозирования артериальной гипотонии после субарахноидального введения анестетика.

2. Увеличением длительности кардиоинтервалов через 10 мин после субарахноидального введения анестетика является прогностическим фактором развития артериальной гипотонии (p=0,014). Более выраженное удлинение кардиоинтервалов взаимосвязано с быстрым развитием артериальной гипотонии.

3. Крайне низкие исходные значения PNN50 (до 2%) и HF_128 (до 82 мс2) являются неблагоприятным прогностическим признаком развития гипотензии сразу после субарахноидального введения анестетика.

4. Исходное пиковое значение в очень низкочастотном диапазоне спектра ВРС (tMax_VLF) в группе с быстрым развитием артериальной гипотензии характеризуется статистически значимым (p=0,028), смещением на 0,005с в более низкочастотный диапазон.

5. Выделение групп риска по артериальной гипотонии во время спинальной анестезии позволит проводить индивидуальную волемическую и симпатомиметическую поддержку во время анестезии.

Литература

1. Backlund M., Toivonen L., Tuominen M., et al. Changes in heart rate variability in elderly patients undergoing major noncardiac surgery under spinal or general anesthesia // Regional Anesthesia and Pain Medicine.- 1999.- V. 2.- № 5.- P. 386-392.

2. Hanss R., Robert M., Bein B., etal. HeartRateVariabilityPredictsSevereHypotensionafterSpinalAnesthesia // Anesthesiology.- 2006.- V. 104.- № 3.- P. 537-545.

3. HeartRateVariabilityStandartsofMeasurements, PhysiologicalInterpretation, andClinicalUseCirculation. - 1996. - V. 93. - P. 1043-1065.

4. Miller'sAnesthesia (ed. Miller R.D.) Seventhedition, Chorchill Livingstone.- 2010.- 3312p.

5. Tanaka M.. TheEffectsofCervicalandLumbarEpiduralAnesthesiaonHeartRateVariabilityandSpontaneousSequenceBaroreflexSensitivity // Anestesia $ analgesia .- 2004 – V. 9.- P. 924-929.

6. Акулов М.С., Беляков В.А., Максимов Г.А., и соавт. Особенности течения спинальной анестезии у травматолого-ортопедических больных молодого и среднего возраста в зависимости от дозы местного анестетика. / Сборник тезисов Всероссийского съезда: «Современные направления и пути развития анестезиологии и реаниматологии в РФ». - 2006.- 55 С.

7. Баевский Р.М. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных элетрокардиографических систем (Методические рекомендации). Вестник аритмологиии.- 2004. -№ 24 –С.65-87.

8. Воробьев К.П. Изменение уровней регуляции в процессе гипербарической оксигенации //Українськиймедичний альманах.- 1999.- №4.- С.28-32.

9. Воробйов К.П. Моніторна система для інтенсивноїтерапії та гіпербаричноїоксигенації // Сертифікатякості на програмнийвиріб, Київ: МОЗ України, 01.07.1995.

10. Воробьев К.П. Мониторинг вариабельности сердечного ритма как референтный метод оценки функционального состояния организма во время гипербарической оксигенации. // Клиническая информатика и телемедицина. 2004.- № 2.- с. 197-201.

11. Воробьев К.П. Мониторинг вариабельности сердечного ритма как референтный метод оценки функционального состояния организма во время гипербарической оксигенации // Клиническая информатика и телемедицина .-2004.- №2.- с.197-201.

12. Воробьев К.П., Паламарчук Е.А., Результаты независимого тестирования трех программ вычисления показателей вариабельности сердечного ритма // Українськиймедичнийчасопис.- 2007.-№ 5.- С. 45-51.

13. Как избежать ошибок в анестезиологии (ред. Маркуччи К. М.), Гэотар-Медиа.-2011.- C.498-503.

14. Кулёв А.Г., Заболотский Д.В., Засульский Ф.Ю., Эрберг И.А. Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия - метод выбора при эндопротезировании коленного сустава у детей / Сборник научных трудов: «Новое в решении актуальных проблем в травматологии и ортопедии». – М.: ГУН ЦИТО им. Пирогова Н.И..- 2000.- С. 48-50.

15. Руководство по клинической анестезиологии (ред. ПоллардБ.Дж.), М.: Медпресс. - 2006.- С. 607-609.

16. Руководство по протезированию тазобедренного сустава, Тихилов Р.М., Шаповалов В.М., Сб-П.: РНИИТО им. Вредена В.М. -2008.- с.117-184.

17. Эпидуральная анестезия и аналгезия, Суслов В.В., Хижняк А.А., Тарабрин О.А., и соавт., Харьков: -«СИМ»- 2011.- 254 с.