| Главная страница | Авторский информационный ресурс врача-исследователя Воробьева К.П. |

|---|---|

| Публикации | |

| Эта статья была впервые опубликована: | Бiль, знеболювання i iнтенсивна терапiя.- 2004.- № 1. - С.9-17 |

| Соавторы | Налча И.И., Луганский государственный медицинский университет |

| Научный вклад соавторов в исследование | Воробьев К.П.: идея и участие в планировании исследования, проведение лечения методом ГБО, разработка методологии и программ сбора и обработки кардиоинтервалограмм, математический анализ динамических рядов показателей ВРС, формулирование гипотез в данной части исследования, обнаружение закономерностей и их анализ, написание текста данной публикации. |

ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕАКТИВНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ У БОЛЬНЫХ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Актуальность исследования

В существующих публикациях [1-3] показана эффективность гипербарической оксигенации (ГБО) при лечении вибрационной болезни (ВБ). Дальнейшее увеличение эффективности ГБО при ВБ, в соответствии с нашей концепцией [4], требует решения двух групп вопросов: разработки стратегических принципов определения показаний к оксигенобаротерапии в зависимости от различных характеристик клинических случаев и решения тактических вопросов, то есть подбора оптимальной лечебной дозы гипероксии в зависимости от изменения состояния организма непосредственно во время сеансов ГБО.

Для разработки стратегических принципов необходимо знание механизмов лечебного действия ГБО. В настоящее время известно, что кислородный режим тканей является одним из важнейших критериев тяжести заболевания и эффективности лечения ВБ. Этот режим определяется объемным кровотоком микроциркуляторного русла и метаболической активностью тканей [5]. В клинических исследованиях показано, что при использовании ГБО устойчивое улучшение кровообращения в микроциркуляторном русле сопровождается благоприятными клиническими эффектами [2].

Исследования оксидантно-антиоксидантного гомеостаза при ВБ показывают глубокие нарушения в этой системе с активацией перекисных процессов в тканях и ослаблением мощности антиоксидантных систем [6, 7].

Вышеуказанные данные показывают взаимосвязь изменений локальной гемодинамики и механизмов антиоксидантной защиты, что подтверждает нашу концепцию механизмов регуляции доставки кислорода при патологии [8]. С позиций этой концепции ВБ является устойчивым патологическим состоянием, которое характеризуется, как ослаблением структурного звена антиоксидантной защиты, так и соответствующими изменениями регуляции доставки кислорода. Согласно нашей модели [8] состояние регуляторных механизмов организма определяет резистентность к гипероксии и соответственно - адекватность выбранных доз ГБО. Исходя из этого, формулируется следующая гипотеза: клинические особенности регуляции при ВБ взаимосвязаны с характеристиками реактивности к гипероксии во время ГБО. Эта гипотеза легла в основу данной работы.

Общеизвестно, что уровень адаптивных механизмов организма определяется, прежде всего, функциональным состоянием головного мозга, которое в свою очередь характеризуется особенностями электрической активности головного мозга. При изучении проблемы эффективности ГБО при ВБ остается неизученным вопрос, каким образом изменяется реактивность организма к гипероксии непосредственно во время сеансов ГБО.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучить особенности вегетативной реактивности к факторам ГБО по данным вариабельности сердечного ритма (ВРС) у больных ВБ в соответствии с исходным типом биоэлектрической активности головного мозга.

Материал и методы исследдования

Обсервационное проспективное клиническое исследование. Обследовано 24 больных ВБ от воздействия локальной среднечастотной вибрации, которые получали в комплексе с медикаментозными средствами (аналгетики, спазмолитики, седативные и другие средства) ГБО-терапию. Все исследуемые мужского пола, забойщики, горнорабочие и проходчики угольных шахт, в возрасте от 34 до 63 лет и со стажем работы с виброинструментами от 11 до 35 лет. ВБ. В соответствии с действующей классификацией ВБ (1985 г.) у 13 больных диагностирована I-ая, у 11 – II-ая стадии заболевания. Ведущим в клинической картине у всех больных был синдром вегето-сенсорной полинейропатии верхних конечностей, который в 9-ти клинических наблюдениях сочетался с приступами ангиоспазмов пальцев рук, в 22-х - с вегето-трофическими изменениями кистей различной степени выраженности и в 18-ти - с миалгиями предплечий.

Клиническую оценку тяжести патологии проводили по данным опроса, исследования неврологического статуса и результатам функциональных исследований. Субъективно оценивалось: наличие в кистях рук парестезии, болей, слабости, потливости, зябкости, судорог, побеления, отечности и посинения пальцев кистей, общей потливости, раздражительности, головных болей, головокружения, болей в сердце, шума в ушах. При осмотре определялись следующие симптомы: гипалгезия, акроцианоз, бледность пальцев, отечность кистей, гипергидроз, наличие трофических расстройств, сухость кожи, оживление рефлексов, миалгии, деформации суставов, тремор. Наличию симптомов соответствовал единичный балл. Сумма симптомов являлась интегральной оценкой тяжести заболевания.

Электроэнцефалографию (ЭЭГ) проводили в утренние часы до и после курса ГБО на 16-канальном электроэнцефалографе ЕЕG-16 в специальной экранированной кабине после 15-минутного отдыха больного. Применяли международную систему наложения электродов 10 -20 с использованием монополярных отведений. Регистрацию осуществляли в покое и при функциональных нагрузках: открывании и закрывании глаз, ритмической фотостимуляции, гипервентиляции. Типы ЭЭГ оценивали по Е.А.Жирмунской (1991) [9].

ГБО проводили в одноместной барокамере Ока-МТ, при давлении 0,2 мПа, длительности изопрессии 40 минут ежедневно в течение 3-5 дней.

До, во время и после каждого сеанса ГБО проводили регистрацию кардиоинтервалограмм ритмокардиомонитором РКМ-01 и персональным компьютером при помощи сертифицированной программы [10]. Ретроспективный анализ динамических рядов 30-ти известных показателей ВРС проводился по стандартизированной технологии, описание которой подробно изложено в специальной нашей публикации [11]. При математическом анализе полученных данных первичный статистический и графический анализ производился при помощи специального пакета прикладных программ, который создан нами на языке Dephy 6. Окончательная проверка статистических гипотез проводилась программой Statistica 6.0 с использованием t-теста для двух независимых выборок.

Результаты исследования

Среди исследуемых наблюдений выделено 3 патологических типа ЭЭГ по Е.А.Жирмунской. Первая группа представлена вторым (гиперсинхронным) типом ЭЭГ, который характеризуется нерегулярностью альфа- ритма, повышением его амплитуды до 80-100 мкВ, снижением альфа-индекса, наличием у части больных тета-волн высокой амплитуды (до 30-50 мкВ) и в отдельных случаях - острых волн с преимущественной локализацией в височных отделах. Вторая группа - третьим (активированным) типом ЭЭГ, который свидетельствует о повышении уровня функциональной активности головного мозга и характеризуется диффузной десинхронизацией, наличием медленных волн, быстрых асинхронных колебаний, уменьшением альфа-индекса и снижением амплитуды альфа-волн, стертостью зональных различий. Третья группа – четвертым (пароксизмальным) типом ЭЭГ, характеризующим таламо-гипоталамическую дисфункцию и проявившимся дезорганизацией альфа-активности по пароксизмальному типу, гиперсинхронными медленными волнами в лобно-теменных отведениях при спокойном бодрствовании или при функциональных нагрузках.

Общая клиническая характеристика наблюдений представлена в табл.1

Таблица 1.

Характеристика групп наблюдений до лечения (средние значения показателей ± стандартная ошибка среднего).

Группы (по типу ЭЭГ) |

К-во набл юдений |

К-во сеансов ГБО |

Возраст (лет) |

Стаж работы (лет) |

Стадия болезни (1-2) |

Субъективные признаки заболевания (в баллах) |

Объ ективные признаки заболевания (в баллах) |

Амплитуда реограммы пальцев рук ( ом) |

1(II) |

7 |

26 |

45,2±1,3 |

18,1 ±1,3 |

1,28±0,18 |

9,58±0,99 |

7±0,87 |

0,07±0,01 |

2 (III) |

15 |

46 |

47,8±1,6 |

20±1,55 |

1,4±0,13 |

12,53±0,72 |

8,66±0,42 |

0,056±0,005 |

3(IV) |

2 |

9 |

58,5±4,4 |

25±7,5 |

2,0±0 |

15,5±0,49 |

10,5±0,49 |

0,03±0 |

Анализ данных таблицы показывает, что выраженность патологических изменений ЭЭГ пропорциональна возрасту, стажу работы и тяжести различных характеристик заболевания. Аналогичные соответствия также определялись по данным реоэнцефалографии, порогов вибрационной и болевой чувствительности, динамометрии кистей, капилляроскопии, холодовой пробы, теста Люшера. Различия возраста и стажа для первой - второй групп несущественны, поэтому можно допустить, что эти факторы не вызывают систематические ошибки при оценке соответствия типа ЭЭГ тяжести заболевания.

Подробный анализ взаимоотношений типов ЭЭГ и других клинических проявлений ВБ является отдельной задачей. Полученные тенденции лишь утверждают диагностическую важность ЭЭГ, как интегральной характеристики регуляторных систем организма и позволяют нам перейти к рассмотрению основных результатов исследования.

Динамические ряды различных показателей ВРС во время ГБО несут уникальную информацию, которая заключается в том, что с одной стороны мы определяем специфическую реактивность организма к гипероксии, а с другой - резистентность организма к выбранной дозе гипербарического кислорода. Первый аспект позволяет оценить общий адаптационный резерв организма, а второй является практически важным приложением для выбора оптимальной терапевтической дозы ГБО. Ранее, в целой серии работ, нами уже представлены высоковероятные факты о зависимости реактивности к гипероксии от возраста, половой принадлежности, тяжести, формы и стадии заболевания, прогноза и эффективности лечения. Библиографический список и результаты этих публикаций наиболее полно представлены в отдельной работе [12] и на анестезиологическом сайте «Открытый контур» (http://okontur.narod.ru/art/gbо/).

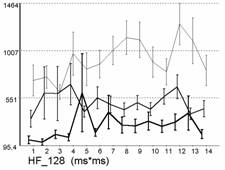

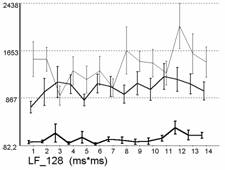

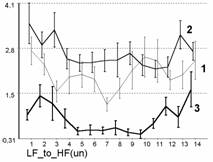

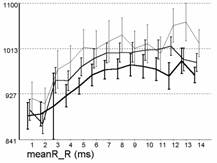

Результаты данного исследования демонстрируют новый важный аспект зависимости реактивности организма к гипероксии от состояния «центрального управителя» адаптационными резервами - функционального состояния головного мозга. Из тридцати показателей ВРС [11], для анализа выбраны шесть наиболее известных, которые характеризуют средний уровень гомеостатирования (средняя длительность кардиоинтервалов - meanR_R), собственно вариабельность сердечного ритма (стандартное отклонение длительности кардиоинтервалов - StandDev), уровень вегетативного напряжения (индекс напряжения Баевского - i_VegStr) и основные показатели спектрального анализа кардиоинтервалограммы, которые отражают состояние парасимпатического (мощность высокочастотных волн сердечного ритма- HF_128), симпатического (мощность низкочастотных волн - LF_128) звеньев регуляции и вегетативный тонус (LF_to_HF).

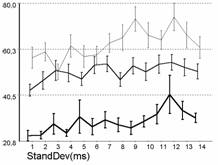

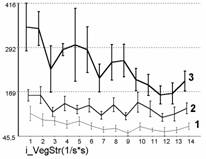

Динамика указанных показателей представлена в стандартизированном формате, который подробно описан в специальной публикации [11]. На соответствующих графиках по оси ординат в диапазоне вариационного размаха указаны средние значения изучаемого показателя и стандартная ошибка среднего. По оси абсцисс - этапы сеанса ГБО: 1 и 14 - до и после ГБО; 2, 3 и 12, 13 - пятиминутные промежутки компрессии и декомпрессии соответственно; 4 - 11 - пятиминутные промежутки изопрессии. Линия одинарной толщины соответствует первой группе, двойной - второй, тройной - третьей.

Динамика средней длительности кардиоинтервалов и показателей собственно вариабельности в изучаемых группах представлена на рис. 1.

|

|

|

Рис.1. Динамика средней длительности кардиоинтервалов (meanR_R), стандартного отклонения (StandDev) и индекса вегетативного напряжения (i_VegStr) на этапах ГБО при ВБ в группах с разными типами ЭЭГ.

По данным meanR_R исходно и во время ГБО определяется лишь тенденция к тахикардии при более выраженных нарушениях ЭЭГ. По данным StandDev и i_VegStr различия показателей между группами на всех этапах ГБО очевидны, причем, чем более выражены патологические изменения ЭЭГ, тем ниже ВРС (StandDev) и выше напряжение вегетативной регуляции (i_VegStr). Проверка статистических различий StandDev в первой - второй группах на девятом этапе ГБО с учетом равнозначности дисперсий выборок и приближения выборок к закону нормального распределения позволяет утверждать о различии выборочных средних при уровне р=0,00202 (на десятом этапе р=0,005).

Недостаточная выборка в третьей группе (два наблюдения, 9 сеансов ГБО) не позволяет утверждать о высокой вероятности различий с первой и второй группами, но высокая повторяемость значений показателей в третьей группе на уровне отличном от первой и второй групп свидетельствует об очевидной тенденции к существованию таких различий.

Спектральный анализ кардиоинтервалограмм общепризнан наиболее информативным методом оценки тонуса отделов вегетативной нервной системы и состояния барорефлекторной регуляции. Основные результаты такого анализа в данном исследовании показаны на рис.2.

|

|

|

Рис.2. Динамика высокочастотной мощности спектра сердечного ритма (HF_128), низкочастотной (LF_128) и их соотношения (LF_to_HF) на этапах ГБО при ВБ в группах с разными типами ЭЭГ.

По данным HF_128 и LF_128 очевидно угнетение обоих отделов вегетативной нервной системы пропорционально степени нарушения электрической активности головного мозга, причем более резкое угнетение низкочастотных компонент спектра свидетельствует как о низком симпатическом тонусе, так и об угнетении барорефлекторного компонента регуляции, как одного из важнейших в механизмах срочной адаптации. Различия HF_128 на 7-10 этапах ГБО, в период максимального действия гипероксии, между первой и второй группами высоковероятно и определяются при р=0,000005 на седьмом этапе и р=0,000465 - на десятом этапах ГБО.

Исходные различия LF_128 между первой и второй группами высоковероятны (р=0,0021), однако эти различия уменьшаются во время баротерапии. Также очевидно выраженное угнетение симпатического тонуса в третьей группе наиболее тяжелых больных.

Показатель LF_to_HF позволяет оценить соотношения симпатического и парасимпатического тонусов. Во второй группе определяется тенденция увеличения симпатического тонуса, которая по данным ЭЭГ характеризуется как активизированный тип с повышением функциональной активности мозга. Первая группа с минимальными проявлениями болезни и нарушениями ЭЭГ по данному показателю приближается к средним нормальным значениям.

Клиническая эффективность лечения, которая получена по данным регресса вегетативной патологии подтверждается направленностью динамики реактивности к гипероксии и существованием статистически вероятных благоприятных различий показателей ВРС до и после ГБО. Во всех исследуемых группах сохранена адекватная реактивность к воздействию ГБО, что свидетельствует о сохранности адаптационных резервов в указанных клинических наблюдениях и, в общем случае, об адекватности выбранных доз оксигенобаротерапии.

ОБСУЖДЕНИЕ. В результате данного исследования получены новые научные факты о взаимосвязи нарушений функционального состояния головного мозга и характеристик реактивности к гипероксии. Данное исследование подтверждает высокую ценность метода ВРС для оценки функционального состояния организма во время ГБО, что перспективно как для прогнозирования общего лечебного эффекта баротерапии, так и для индивидуального подбора оптимальной терапевтической дозы ГБО. Применительно к выбору стратегических принципов ГБО определенные нарушения ЭЭГ могут стать решающим правилом для прогнозирования эффективности оксигенобаротерапии.

Результаты данного исследования являются своеобразной моделью, данные которой можно экстраполировать в практику интенсивной терапии методом ГБО при различных заболеваниях. Грубые нарушения регуляции по данным ВРС должны сопровождаться дизрегуляторными патологическими ритмами ЭЭГ и ухудшением состояния больных во время ГБО. Ассоциация этих двух факторов общеизвестна. При неблагоприятных прогнозах и более тяжелых повреждениях головного мозга в острой стадии постгипоксической энцефалопатии по нашим данным получены более выраженные нарушения вегетативной регуляции, а благоприятный прогноз в этих случаях сопровождался повышенной барорефлекторной реакцией на декомпрессию [12].

С другой стороны в работах А.М.Рафикова (1989) показано, что при благоприятном действии ГБО при поражениях головного мозга на ЭЭГ проявляется нарастание синхронизации по амплитуде биопотенциалов, уменьшение периодов медленных волн, тенденция к восстановлению ритмической структуры активности, а при неблагоприятном - отсутствует реакция нарастания синхронизации ритмов ЭЭГ [13]. Автор предлагает при более выраженных нарушениях сознания применять более низкие режимы ГБО и повышать дозу лечебной гипероксии по мере улучшения состояния больного [14]. Эти рекомендации не совпадают с рекомендациями В.И.Черния (1997), который при тяжелой энцефалопатии предлагает применять ГБО до 2-3 раз в сутки, причем при более тяжелой энцефалопатии рекомендуется использовать более высокое давление [15, С.293].

Корреляции нарушений функционального состояния мозга с тяжестью состояния и реактивностью к гипероксии во время ГБО, которые получены в данной работе и наша концепция, в соответствии с которой нарушения регуляции являются факторами риска резистентности к гипероксии предполагают, что при устойчивых патологических состояниях следует выбирать стратегию более низких режимов оксигенобаротерапии. В раннем периоде острой стадии повреждения головного мозга, особенно гипоксического характера, возможны другие подходы к выбору режимов ГБО. Мы предполагаем, что в зависимости от этиологии и этапа болезни могут использоваться различные стратегии ГБО. Эффективность той или иной стратегии может быть проверена в обсервационных исследованиях эффективности оксигенобаротерапии при различных повреждениях мозга путем оценки данных мониторинга реактивности организма и мозга к факторам ГБО.

Возвращаясь к изучаемому заболеванию можно сказать, что данное поисковое исследование показывает, как мы далеки от научно обоснованных подходов к назначению ГБО при ВБ. В настоящее время ГБО применяется без учета факторов, влияние которых на реактивность к гипероксии уже доказано [4, 11], и без объективного контроля состояния организма с целью подбора оптимальной дозы ГБО. Результаты данного исследования показали, что и тип ЭЭГ также является фактором, который может влиять на эффективность ГБО при ВБ. Эти факты предполагают, что каждому исходному типу ЭЭГ должна соответствовать определенная оптимальная прогнозируемая доза ГБО. Эта гипотеза является основой дальнейших исследований изучения эффективности ГБО при ВБ.

Экстраполируя результаты исследования на другую патологию, следует считать актуальным целенаправленное изучение особенностей реакций организма на ГБО и эффективности лечения при различных заболеваниях в зависимости от особенностей нарушений биоэлектрической активности коры головного мозга. Мы возлагаем надежды на то, что определенные типы ЭЭГ явятся элементом решающего правила при стратегическом выборе прогнозируемых оптимальных доз ГБО.

Выводы:

1. Различные типы электрической активности головного мозга при ВБ соответствуют различным клиническим проявлениям заболевания. При нарастании патологических изменений ЭЭГ определяются более выраженные клинические признаки ВБ.

2. При различных исходных типах ЭЭГ у больных ВБ вегетативная реактивность к факторам сеанса ГБО различается с высоким уровнем вероятности.

3. Прогрессирование нарушений биоэлектрической активности головного мозга при ВБ сопровождаются уменьшением вариабельности сердечного ритма, увеличением напряжения регуляторных систем, снижением активности обоих отделов вегетативной нервной системы, вначале нарастанием, а затем снижением относительного симпатического тонуса.

Литература

1. Соболева Н.П., Дейнега В.Г. (1987) Ближайшие и отдаленные результаты лечения вибрационной патологии шахтеров-угольщиков ГБО. Гигиена труда и профзаболевания, №5, 57-60.

2. Соболева Н. П. (1989) Оценка факторов обеспечения кислородного режима тканей горнорабочих, больных вибрационной болезнью, при комплексной терапии с курсом гипербарической оксигенации. Врачебное дело, №7, 106-107.

3. Ерошина О.П., Балан Г.М., Иванова А.А. (1986) ГБО в лечении больных вибрационной болезнью. Мат конф.: Профилактика и терапия нефармакологическими средствами в условиях муссонного климата,-Владивосток, с. 59-62.

4. Воробьев К.П. (2001) Стратегия и тактика гипербарической оксигенации при экстремальных состояниях. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія, №1, 58-69.

5. Филин А. П. Дудинский А. М, Аманбеков У. А. (1985) Кислородный режим тканей и факторы его обеспечения при вибрационной болезни у горнорабочих. Гигиена труда и профзаболеваний, № 9, 16-19.

6. Сухаревская Т. М., Лосева М. И., Болотова Т. В., Шпагина Л. А., Пахомова А. М. (1991) Клеточно-мембранные аспекты патогенеза гипоксии при вибрационной болезни от воздействия локальной вибрации. Терапевтический архив, №2, 84-88.

7. Капустник В.А. (1998) Патогенетическое обоснование антиоксидантной терапии при вибрационной болезни. Международный медицинский журнал, №2, 106-107.

8. Воробьев К.П. (2000) Концепция интенсивной терапии методом гипербарической оксигенации при экстремальных состояниях. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія, №2, 30-39.

9. Жирмунская Е. А. (1991) Клиническая электроэнцефалография. М: Медицина,.- 127с.

10. Моніторна система для інтенсивної терапії та ГБО (1995) Сертифікат Якості.- Київ: МОЗ України.- 1.08.95.

11. Воробьев К.П. (2000) Методология и технология оценки функционального состояния организма во время ГБО. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія, №3, 65-74.

12. Воробьев К.П. (2000) Изменения реактивности к гипероксии при экстремальных состояниях во время гипербарической оксигенации. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія, №4, 54-67.

13. Рафиков A.M., Коломиец З.В. (1989) Оценка кислородной реактивности мозга в условиях ГБО у нейрореанимационных больных. Тезисы IV симп: Гипербарическая оксигенация, M., с. 76.

14. Рафиков A.M. (1994) Режимы гипербарической оксигенации при лечении больных с тяжелой черепно-мозговой травмой. Мат конф.: Режимы оксибаротерапии в комплексном лечении раненых и обожженных, СПб: ВМА, с. 5.

15. Черний В.И. (1997) Постгипоксические энцефалопатиии. К.:3доров'я., З36с.